怒っている人は「困っている人」 深刻なカスハラに、企業と個人が取れる対策方法は?:人一倍「不安を感じやすい」日本人(1/3 ページ)

本記事の内容は、コンタクトセンターの業務支援などを手掛けるテクマトリックスが2月21日に開催したイベント「テクマトリックス CRM FORUM 2025」の内容を要約したものです。

「従業員が顧客からの理不尽な要求に困っている」「カスハラが原因で離職者が増えている」「小規模店舗がカスハラにより廃業に追い込まれた」──。

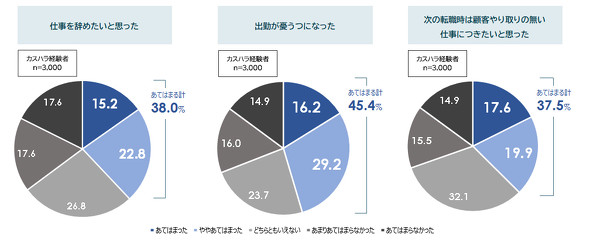

サービス業や対人援助職に携わる企業では、カスタマーハラスメント(カスハラ)への対応が喫緊の課題となっている。カスハラを受けた従業員の多くは「仕事を辞めたいと思った」「出勤が憂鬱になった」(※1)と回答するなど、その深刻さは業種を越えて拡大している。

※1:パーソル総合研究所「カスタマーハラスメントに関する定量調査」より

そんな背景から、厚生労働省は2024年12月26日、企業に対策を義務付ける方針を打ち出した。

では、企業はこの問題にどう向き合えばよいのだろうか。

組織活性化支援などを手掛けるココロバランス研究所の代表理事で予防医学者・精神保健学博士の島田恭子氏は、3万3000人規模の大規模調査を実施し、カスハラの実態と効果的な対策について研究を進めてきた。本記事では、コンタクトセンターの業務支援などを手掛けるテクマトリックスが2月21日に開催したイベント「テクマトリックス CRM FORUM 2025」で島田氏が語ったカスハラの最新動向と、組織・個人双方の視点から考える具体的な対応策を紹介する。

人一倍「不安を感じやすい」日本人

島田氏は冒頭、日本人特有の心理的特性について言及した。同氏によれば、日本人は遺伝的に不安を感じやすい傾向にあるという。島田氏は、この“不安を感じやすい”傾向には、「セロトニン」と呼ばれる物質が大きな影響を与えると話す。

「セロトニンとは、簡単に言うと心身をリラックスさせる効果のある神経伝達物質です。しかし、このセロトニンをたくさん取り込めるか、あまり取り込めないかは、遺伝的に決まっています。日本人とアメリカ人の遺伝的傾向を比べた研究によると、日本人では約3%しかセロトニンを多く取り込める型がいないのに対し、アメリカ人では約30%がこのタイプなのだそうです。つまり、日本人は遺伝子的に不安を感じやすい傾向にあります」

また、日本の子どもの自己肯定感の低さも指摘する。G7の中で最下位であり、その影響が働く世代にも及んでいるとの見解を示した。

「日本の子どもたちの自己肯定感は、G7の中でダントツの最下位です。この状態が大人になっても続いたらどうでしょう? 働く意欲にも影響していますよね。経産省の調査でも、日本全国の従業員のやる気の低さは明らかです」

こうした背景も影響し、従業員がカスハラに直面した際の脆弱(ぜいじゃく)性が高まっている可能性がある。島田氏が実施した大規模調査によると、カスハラを受けた従業員の94.2%が「心身に長期的な悪影響があった」と回答したという衝撃的なデータが示された。

「2024年1月、サービス業の労働組合と協力して3万3000人の調査を行ったところ、カスハラを受けた時に『心身に長期的な悪影響はなかった』と答えた人はたったの5.8%でした。94.2%もの人が、何らかの長期的な悪影響を受けていたのです」

この結果は、カスハラが単なる一過性の問題ではなく、従業員の健康と組織の存続に関わる重大な課題であることを示している。

関連記事

生成AIは、1日2500件の対応に追われるJR西「お客様センター」をどう変えた?

生成AIは、1日2500件の対応に追われるJR西「お客様センター」をどう変えた?

R西日本のお客様センターが、生成AI活用を強化している。このお客様センターを運営するJR西日本カスタマーリレーションズはこれまでも、東京大学松尾研究室発のAIベンチャーのELYZAと協業して生成AI起点で業務フローを見直し、オペレーターの業務効率化に取り組んできた。JR西日本のお客様センターでは、生成AI活用によって業務の効率化にとどまらず、VoC活用の可能性も広げているという。 年6.6万時間削減 ジャパネット「コールセンター大改造」で得た数々のメリットとは?

年6.6万時間削減 ジャパネット「コールセンター大改造」で得た数々のメリットとは?

年間18万件の「問い合わせ」を削減 ジャパネットとメーカーの切れない関係

年間18万件の「問い合わせ」を削減 ジャパネットとメーカーの切れない関係

「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「SNSのフォロワー数は増えているのに、売り上げへの貢献が見えない」「オンライン施策と店舗集客の関係性が分からない」――。多くの広報・マーケティング担当者が、一度は直撃したことがある課題だろう。そんな中、つけ麺チェーン「三田製麺所」を運営するエムピーキッチンホールディングスは、SNSやWebを活用した認知拡大から、コアファンの育成、そして売り上げ貢献までを可視化する独自のロジックを確立した。 高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

ANAとJALに続き国内航空会社で3位のスカイマークだが、顧客満足度ランキングでは2社を上回り、1位を獲得している。特に利用者から評判なのが、受託手荷物の返却スピードだ。SNSでも「着いた瞬間に荷物を回収できた」「人より先に荷物が出てきている」といった声が多い。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング