“おひとりさま”市場が急拡大 「ひとり」の捉え方が大きく変わったワケ:廣瀬涼「エンタメビジネス研究所」

「韓国、とんかつ店多くね?!」――2024年10月に韓国へ行った時の筆者の感想だ。

空港のいたる所でとんかつが販売されていて、なぜだろうと疑問に思っていたが、先日デイリー新朝の「『孤独のグルメ』が韓国の食文化を変えた!? 日本食ブームで『とんかつ店』が急増中」 という記事を読んで納得した。

記事には、テレビ東京系ドラマシリーズ『孤独のグルメ』が日本食ブームを後押しし、特にとんかつ店が増えていることや、韓国では1人での食事は“寂しい人”というネガティブなイメージがあったが、「ぼっち飯」への抵抗感をなくしたことなどが記載されていた。

それこそ今では『孤独のグルメ』インスパイア系コンテンツも増えたことで、1人で食事することへの抵抗感は薄らいでいる。しかし、いまでも「ぼっち飯」「ひとり○○」「おひとりさま」といった言葉が使われており、焼き肉やラーメンなどは日本でも1人での食事としては難易度が高いものとして扱われているのも確かだ。

マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した「おひとりさま消費に関する調査(2022年)」によると、「鍋・しゃぶしゃぶ」「食べ放題」「焼肉」などが、ひとり外食をする際に抵抗感がある飲食店として挙がり、おおむね女性はどのジャンルでもひとり外食に抵抗を感じる傾向にあるようだ 。

1人で行動すること自体がネガティブなこととして捉えられていた時代があったのも確かだ。1970年代においては、「みんな同じが豊かさ」の象徴であり、同じになることを目指した時代でもある。1億総中流社会といわれていた頃だ。

1980年代に入ると組織や制度から脱却し個性が求められるようになり、「ひとり」という状態がアイデンティティとして成立したり、社会(普通の状態)から逸脱していること自体を特殊な状態として記号化したりすることもあった。

「独身貴族」「家庭内離婚(1986)」「成田離婚(1990)」「バツイチ(1992)」「シングルマザー(1994)」などのラベリングがされるようになったのは正に1980年代から90年代にかけてであり、子どもの個食や家庭の個食などが問題視され始めたのもこの頃だ(参照:博報堂生活総合研究所著「ひとりマグマ 『個』の時代の新・幸福論」「日本の『ひとり』史」参照) 。

その後、バブル崩壊や震災など「ひとり」でいることが不安を生み出す要因として捉えられるようになる。この頃には「ひきこもり(1994)」「パラサイトシングル(1997)」「便所飯」「ぼっち」「リア充・非リア充」「婚活(2009)」「無縁社会(2010)」など、一人でいる状態に対するレッテル的造語が多く生まれた。

「おひとりさま」の流行で風向きが変わった

併せて「ひとり」を肯定的に捉える「おひとりさま」が2005年に流行語にノミネートされ、2009年にはTBS系列で『おひとりさま』というドラマが放送された。このような背景からいわゆる「おひとりさま」市場が拡大し始めた。

「ひとり○○」というカテゴリーが市場に浸透していき、普通複数人でやる(消費)コトに対して、1人で消費するというコト、もしくは1人で消費できる環境の提供が付加価値となっていった。

「ソロ充」「ソロ活」など1人で何かを消費するコトそのものがコンテンツとして成立し、マンガやドラマ、アニメに至るまで独身の男女が1人で黙々と食事するだけのコンテンツが量産されている。

一方で、ネガティブな言葉として生まれた「ぼっち」や「ひとり」という言葉が孤独や不安という要因ではなく、ポジティブなブランディングとして使用されている。SNSで目にする「#ぼっち参戦」「#ひとり参戦」といった、他人とつながることを目的とした発信や、1人でも消費できるという自己肯定感の表れなどが該当する。

イベントやライブに行く際に1人で参加することをステータスのように扱い、肯定する言葉として使っていたり、そのようなハッシュタグをきっかけに会場で同じような趣味を持つ人との交流につなげたりしている。

現実社会において自分の価値観や趣味を理解したり、同じような熱量で消費したりしている人を探すことが困難だからこそ、身近で仲間を見つけるより、界隈の中で仲間を見つける方が楽と言えば楽だろう。また、そのようなイベントに行ってみたいが、誰かと一緒に行かないと心細いという層(身体的に困難、年齢的に難しいなどの理由を除く)に対して「本当に好きなら1人でも行ける」という意思の表れとも捉えられる。

「ひとり」の捉え方を見誤ってはいけない

1人で消費できる人がいれば、1人で消費できない人もいる。1人で消費できなくても悪いことではなく、それは個人の選択であり尊重されるべきだ。ただ、複数人で消費するコトを肯定するために、1人で消費している人やコトを卑下したり、ラベリングし特別なモノとして消化して、1人の方を異質なものとして排他したりするのは違うと筆者は思う。

今や消費者の大半が何かしら大なり小なり「ひとりで消費活動」をしており、普通ではないとレッテルを貼ること自体ナンセンスだ。性別や年齢、婚歴の有無といったカテゴライズの前に、われわれは個人であり、1人の消費者である。自身の資源(金・時間)を有効に活用し、効用を最大化し、機会損失を防ごうとするのならば、1人で消費した方が合理的なことも多いはずだ。

1950年代にテレビが家庭に普及し始めた当時、1台のテレビを家族で、場合によっては近所で共有していたため「チャンネル争い」が絶えなかったという。その場にいる全員が満場一致で見たいモノを視聴することは困難であったのだ。

他人と共同することで、楽しみや話題を共有できたり、帰属欲求を感じたり、孤独でないという状態に安心感を得ることができる。割り勘によるコストカットや安全の側面から見てもリスクの軽減につながるといったメリットがあるのも確かだ。

また、誰かと時間やお金を消費するコトは、帰属欲求や共感欲求を充足することにつながる。場合によっては何を消費するかよりも「誰」と消費するかが重視されることもある。この時、消費の目的はもちろんその消費によって見いだされる直接的効用ではあるが、その人と過ごした時間が付加価値を生み出すことも。場合によってはその人と時間を過ごすために何かを消費するという直接的効用がおまけになっている時もある。

しかし、先ほどのテレビの例に限らず、友達や家族で出かけたとしても、行き先や食べるモノ、そこで費やす時間や予算が一致しないがゆえに、ストレスやもどかしさを感じることはないだろうか。

そのような合理性の側面から見ると、1人で消費することに対して、他人がその光景から「一緒に消費してくれる人がいない・いなかった」と勝手に解釈し、それを「記号化」し、「寂しい人」「孤独な人」「変わっている人」といった具合に、社会が構築したネガティブなコンテクストを勝手に付与するのはお門違いで、あえて1人という選択をしているという、消費の仕方の多様性の側面から解釈されるべきなのだ。

前述した通り、誰もが何かしら1人で消費している。コンビニやスーパーに買い出しに行ったり、図書館に行ったり、病院に行ったり、市役所に行くなど、複数人で行く必要性がなかったり、一緒に行く誰かを見つける労力やコストをかけたりするまでもない場所もある。

それらの場所に行く時はわざわざ「ひとりコンビニ」「ひとり市役所」といわないのに焼肉やカラオケなどには「ひとり」という言葉が付与されるのは、消費するモノや場所によって、無意識に線引きしているからではないか。

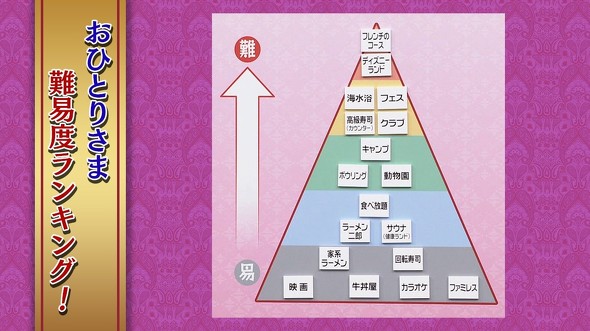

メディアでは「どこから『ひとり○○』が難しいですか?」といった、そのラインを調査することで、何を1人で消費するコトが異質なのかを視覚化する企画も少なくなかった。

ただ、そのような線引きはその消費者が置かれている環境や嗜好するモノにおいて大きな差が出る。よく「ひとり○○」で最もハードルが高いと言われるディズニーリゾート。年間パスポートがあった時代、近隣住民はディズニーオタクでなくともそれを所持し、散歩がてらにふらっとパークを散策していたという。彼らにとっては社会一般にいう観光地としての家族旅行やデートとしての「場」=コンテクストではなく、近所という違う文脈で消費されていたのだ。「ひとりコンビニ」や「ひとり市役所」と何ら変わりはない。

また、たまたま出張で地方に赴き、商談後に帰宅までの空いた時間で観光地を訪れても誰もそれを「ひとり旅行」とは認識しない。出張は1人が普通だからだ。旅行は1人だと特別なモノとして昇華されるが、出張のついでに実質観光をしても特異なモノとしてみなされないのは、その消費行動の内容や本質ではなく、ただ旅行か出張かという、形態やモチベーションのみで線引きされているだけだ。

併せてオタクと呼ばれる消費者や、それを消費するコトを生業にしている人々(フードライターなど)からしたら、それを1人で消費するコト自体が日常と化しており、消費に対するハードルは低いだろう。環境、消費機会、消費頻度、消費対象の多様化など、消費する消費者そのものの多様性(画一化していない)が起こっているため、消費する人数そのものにわざわざ意味を見いだす必要があるのかは疑問が残るところだ。

「ひとりが好き」が動かす市場

博報堂生活研究所が実施した「日常生活に関する意識調査(第2回)」によると、「ひとりでいる」と「みんなでいるの」どちらが好きですかという問いに対して、「ひとりでいる方が好き」は78.4%と、8割は1人でいることが好きと回答している。

「ひとり」という言葉が孤独やその場に自分しかいないという状態を表す言葉から、“気の持ちよう”へと変化しているともいえるのかもしれない。同調査によれば「近しい関係の人と一緒に会話はせず、それぞれ自分がしたいことをしている時間」をひとりの時間と感じる割合は51.0%となっている。

哲学者の三木清著『人生論ノート』(新潮社)には、以下の一文がある。

孤独は山になく、街にある。一人の人間にあるのでなく、大勢の人間の「間」にあるのである。

「集団の中の孤独」という言葉があるように、われわれは、物理的に同じ空間に人がいることよりも、むしろその状況を「一緒」か否かと主観的にも捉えることが、「ひとり」か否かを認識する要因であると言える。

飲み会で誰とも話していない時間がある時、集団で歩いている時に自分だけ隣に誰もいない時、カラオケで自分が歌っている時に皆がドリンクバーのために席を立った時、そういう時に孤独を感じるのだ。だからこそ、ある種のスイッチのように「今は1人がいい」「今は人と一緒がいい」と、意識的に選択することもでき、「ひとり」という状態は属性の話ではなく、概念へと変化しているのではないだろうか。

「今は1人がいい」「これは1人で楽しみたい」という判断を消費者が自由に選択できるからこそ、1人を避けるのではなく、1人で消費することを積極的に選択することが肯定されるべきなのだ。このような「ひとり」に対する新しい価値観や「ひとり」の消費が持つ社会活性化の可能性を、博報堂生活研究所は「ひとりマグマ」と名付けている。

同所が行った「ひとりマグマ」に関する講演に「『個』の時代の新・幸福論」という副題がつけられていた通り、「ひとり」の消費は多様化する社会における新しい幸福の形なのだ。

「ひとり意識・行動調査」では1993年と2023年の消費者の余暇・休日の過ごし方に対する意識を比較調査しているが、「趣味・遊びは、みんなより1人でやる方が好きだ」は44.2%(1993年:31.9%)、「海外旅行に、1人で行ったことがある」は14.8%(1993年:9.3%)、「1泊以上の国内旅行に、1人で行ったことがある」は34.6%(1993年:29.4%)と、1人で趣味や旅行することへの抵抗感が減っていることが分かる。

実際、旅行会社が販売する「ひとり旅ツアー」は好調で、過去最高売り上げを記録しているところも少なくない。クラブツーリズムは近年特に反響が大きく、2023年度は前年比133%に伸長。阪急交通社でも2024年の国内外のひとり旅ツアーの売り上げが過去最高を達成したという。特に海外旅行需要が高まっており、20204年の参加人数は前年比2.5倍を記録した(参照:ITmedia ビジネスオンライン「『おひとりさまツアー』は割高なのに、なぜ利用者が増えているのか “自己紹介なし”の理由」)。

これは、コロナ禍における「3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)」によって人との接触を回避し、1人行動が推奨されたことも影響しているのかもしれない。

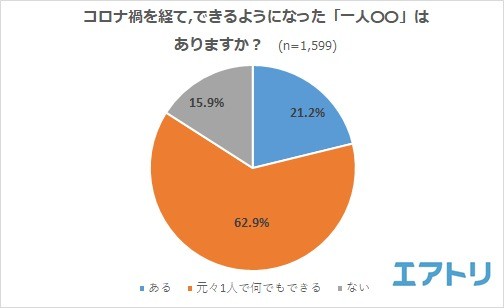

エアトリが実施した「お一人様に関する調査」によると、コロナ禍で人数の制限がされたことにより1人で行動ができるようになったことが「ある」人は21.2%と、2割が新しい生活様式によって1人で行動することへの抵抗感が軽減したことが分かった。

同調査では、今後やってみたい未経験の「ひとり〇〇」についても聞いているが、「ひとり旅(海外旅行)」や「ひとり焼肉」など、1人でやることに対して敬遠されてきたコトが上位に挙がっている。

一方で「ひとり」での行動に課題があるのも確かだ。博報堂生活総合研究所の同調査によれば、68.7%が「1人行動へのハードルがある」と回答している。また、そのハードルは「資源」「環境」「自意識」「対応力」の4つに分類されるという。

- 資源:「1人だと割り勘できない」「余暇を取りづらい」「自分のためだけにお金を使いたくない」など、時間や費用がネックとなっている

- 環境:「育児や家事などを代われない」「家族の負担や干渉を考えると行動しづらい」など、自分の都合以外が絡む複雑な環境がネックになっている

- 自意識:「子育てをしないで遊んでいると思われる」「家族を置いていく後ろめたさ」「変わっていると思われたくない」といった周囲の目がネガティブな感情を生む要因となっている。本記事で筆者が記してきた「おひとりさま」という言葉が生み出す偏見がこれに該当するだろう。実際に27%の調査対象者にとって自意識がハードルとなっていた

- 対応力:言語の問題、事故などの対応、安全面への不安など、自由がある分、責任も自分で全て持つ必要があるというリスクがハードルになっている

このようなハードルは、自分で解決できるものあれば、周りの理解、場合によっては市場の手助けが必要な場合のものある。おひとりさまのハードルは個人が置かれている環境や文脈によって変わる。企業は自社のターゲットが置かれている文脈を理解し、おひとりさま消費につながるかを検討する必要がある。

1人で行動すること自体がネガティブなこととして捉えられていた時代があるのも確かだが、「ひとり」が合理的な選択として、より世の中に浸透していくことで「おひとりさま」や「ぼっち」と呼ばれる状態(レッテル)がむしろ普通になっていき、そのような言葉を使う必要がない社会になることを筆者は望んでいる。

著者紹介:廣瀬涼

1989年生まれ、静岡県出身。2019年、大学院博士課程在学中にニッセイ基礎研究所に研究員として入社。専門は現代消費文化論。「オタクの消費」を主なテーマとし、10年以上、彼らの消費欲求の源泉を研究。若者(Z世代)の消費文化についても講演や各種メディアで発表を行っている。テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」、TBS「マツコの知らない世界」、TBS「新・情報7daysニュースキャスター」などで製作協力。本人は生粋のディズニーオタク。瀬の「頁」は正しくは「刀に貝」。

関連記事

子どもにもウケた【推しの子】 人気のワケと思わぬ「副作用」

子どもにもウケた【推しの子】 人気のワケと思わぬ「副作用」

【推しの子】人気が止まらない。大人だけでなく、子どもにも大ヒットしているようだが、そのワケは【推しの子】が「あるニーズ」の受け皿になっていることにある。しかし、思わぬ副作用も出てきているようで…… ショートドラマ人気の「必然性」 背景にある「新しい消費スタイル」とは?

ショートドラマ人気の「必然性」 背景にある「新しい消費スタイル」とは?

“実写にしか見えない”伊藤園「AIタレント」の衝撃 なぜ注目されたのか

“実写にしか見えない”伊藤園「AIタレント」の衝撃 なぜ注目されたのか

伊藤園が公開した、新商品「お〜いお茶 カテキン緑茶」のCMが話題だ。登場する女性が、AIで生成されたキャラクターだったからだ。人々はなぜAIタレント(架空の人間)にそこまで注目するのだろうか。 なぜ「スイカゲーム」は大流行したのか 「作業ゲー」がバズる2つの要因

なぜ「スイカゲーム」は大流行したのか 「作業ゲー」がバズる2つの要因

200万ダウンロードを突破するなど、SNSを中心に大流行している「スイカゲーム」。筆者は「このような作業ゲーがなぜバズっているのか?」と疑心暗鬼だったが、いまはスイカの生産に躍起になっている。何がプレイヤーのモチベーションとなっているのだろうか。 「月見バーガー」文化、なぜ広がる 企業の「ノリ」に乗っかる消費者

「月見バーガー」文化、なぜ広がる 企業の「ノリ」に乗っかる消費者

目玉焼きをサンドした秋の風物詩「月見バーガー」。もともと「月見」といえば「月見そば」を想起する人も多いのでは。しかし今では、丸餅やハッシュドポテトなどを月に見立てた商品も登場している。どのようにして、月見商品の消費文化は広がっているのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング