寡占市場の電力業界 TOSHIBA SPINEX for Energyの「ITベンダーにはない強み」とは?:変革の旗手たち〜DXが描く未来像〜(1/2 ページ)

東芝エネルギーシステムズが2019年から提供している「TOSHIBA SPINEX for Energy」は、エネルギー分野の課題を解決するデジタルサービスだ。同社が100年以上にわたり培ってきたエネルギーインフラの知見とDXを融合したもので、従来この知見は火力や水力などの発電所や変電所などの電力会社を主要顧客にしていた。

変革の旗手たち〜DXが描く未来像〜

日立製作所、富士通、NECなどの国内大手が、DXなどのデジタル関連の事業やサービスをブランド化する動きが広がっている。各社はどんな強みを持ち、日本企業をどのように変えていこうとしているのか。各社のキーマンに丁寧に聞いた。

1回目:なぜ日立はDXブランドの“老舗”になれたのか? Lumada担当者が真相を明かす

2回目:なぜ富士通「Uvance」は生まれたのか サステナビリティに注力する強みに迫る

3回目:NEC「ブルーステラ」誕生の舞台裏 コンサル人材を自社で育成する強みとは?

4回目:東芝のDXブランド「TOSHIBA SPINEX for Energy」 キーマンに聞く圧倒的な強み

5回目:本記事

一方で、2016年4月に始まった電力自由化の流れを受け、電気事業者ではない企業でも電力の売買が広く可能になっている。一般企業も社内工場や太陽光発電による再生可能エネルギー発電の導入を進めていて、2011年度の再生可能エネルギーの電源構成比10.4%に対し、2022年度は21.7%と倍以上になっている状況だ 。

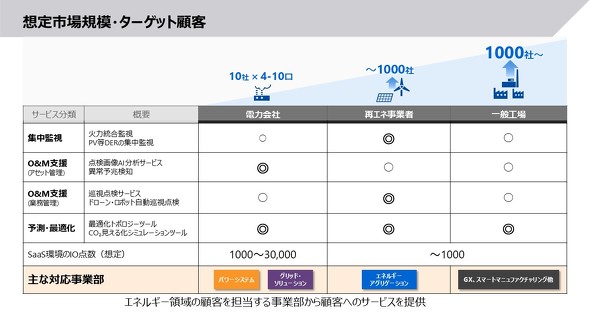

この時代の変化を受けて、TOSHIBA SPINEX for Energyも主要顧客を電力事業者から、再生可能エネルギー事業者や発電設備を持つ工場などへと拡大しようとする動きがあるという。この狙いと、電力業界特有の課題について前編に引き続き、TOSHIBA SPINEX for Energyを運営する東芝エネルギーシステムズでデジタリゼーション技師長を務める武田保さんに聞いた。

武田保 1990年に東芝入社、府中工場に配属。燃料電池・加速器・核融合・原子力などの監視制御システム開発設計。原子力・再処理施設などの情報系システム開発設計等に従事。2017年10月、府中エネルギーシステム工場 電力プラットフォーム開発部部長。2020年10月、府中エネルギーシステム工場 技術品質管理部部長。2022年4月東芝エネルギーシステムズ デジタリゼーション技師長。運用保守・カーボンニュートラル・VPPなどの領域を中心にエネルギー産業におけるDX推進活動中

武田保 1990年に東芝入社、府中工場に配属。燃料電池・加速器・核融合・原子力などの監視制御システム開発設計。原子力・再処理施設などの情報系システム開発設計等に従事。2017年10月、府中エネルギーシステム工場 電力プラットフォーム開発部部長。2020年10月、府中エネルギーシステム工場 技術品質管理部部長。2022年4月東芝エネルギーシステムズ デジタリゼーション技師長。運用保守・カーボンニュートラル・VPPなどの領域を中心にエネルギー産業におけるDX推進活動中TOSHIBA SPINEX for Energy立ち上げの経緯

――TOSHIBA SPINEX for Energyのプロジェクトを立ち上げた経緯や背景を教えてください。

当社は2016年11月にIoTアーキテクチャ「TOSHIBA SPINEX」を立ち上げました。その後、社内で議論を重ねる中で、事業ごとにサービス内容を変えるべきだという考えが出てきました。それが、エネルギー事業に特化したTOSHIBA SPINEXを立ち上げようとした取り組みが始まりです。他にも、「TOSHIBA SPINEX for Logistics」といった構想もありました。

また、ブランディングの観点からも、それぞれの分野に特化した形で展開すべきだと判断しました。こうした議論を経て、TOSHIBA SPINEX for Energyを具体化する企画がスタートしました。

――電力業界が現在、抱えている課題とは何なのでしょうか。

電力業界最大の課題は、高齢化による技術継承問題です。日本全体の人口構造と同様に、ベテラン技術者が高齢化し、その知識や経験を若手に引き継ぐ必要があります。一方で、新しい世代の技術者が十分に育成されていない現状があります。この問題は設備の老朽化などとも関連していますが、一番深刻なのは人材不足だと言えます。

――電力自由化以降、太陽光発電を個人で導入する人も増えています。こうした需要の高まりは影響していますか。

TOSHIBA SPINEX for Energyは、主にエネルギー関連設備を持つ法人事業者向けのサービスです。個人向けには適していない部分がありますが、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーを扱う法人事業者は増加傾向にあります。また、業界全体で統廃合が進んでいることも背景にあります。こうした状況下で、TOSHIBA SPINEX for Energyを導入することで、多くの利点を提供できると考えています。

――電力会社とは、どのような形で発電所の運営や契約を行っているのでしょうか。

電力会社は多岐にわたる発電所を運営しており、一つの発電所ごとに契約するケースもあれば、複数をまとめて管理するケースもあります。私たちはこうした多様なニーズに対応しながらサービスを提供しています。

――国内市場が中心となるのでしょうか。それとも海外展開も視野に入れているのでしょうか。

現在は国内市場が中心ですが、海外展開も目指しています。海外の現地法人とも話を進めている状況です。また、2021年に米ジーピー・ストラテジーズ・コーポレーションから、発電事業者向けの異常予測・性能評価ソフト「EtaPRO」(エタプロ)に関する事業を買収しました。この連携を活用し、TOSHIBA SPINEX for Energyを海外市場にも展開していく計画です。

――電力会社別や、水力や火力などの種別で、どの分野が大きな市場となっていますか。

電力会社によって状況が異なります。自社でソフトウェアの開発能力を持つ大手電力会社は、自分たちで業務改善ツールを作る傾向があります。一方でDXやソフトウェア開発を外部に委託される会社もあり、私たちはそうした会社と、共創を通してサービスを提供しています。

――大手電力会社は、自社で開発してしまうのですね。

その通りです。多くの場合、大手電力会社はソフトウェア子会社を持っています。例えば、AWS(Amazon Web Services)などの技術を活用して、独自のシステムを構築しています。

――そうなるとTOSHIBA SPINEX for Energyの強みは、どこにあるのでしょうか。

私たちの強みは、ITベンダーにはできない領域への対応力です。また、自社でも対応可能な部分と、そうでない部分を明確化して、顧客に提供しています。電力は寡占市場で、日立製作所や三菱重工などとサービスが競合する部分もあります。それでも私たち独自の知見や技術によって差別化できる点があると自負しています。

SaaS版TOSHIBA SPINEX for Energyの狙い

――2024年2月からTOSHIBA SPINEX for Energyは、クラウドのSaaSモデルを展開しています。この成果についてどう評価していますか。

この1年間で順調な成長を遂げています。例えば、再生可能エネルギー事業者のレノバとの取引があります。それ以外にも水力発電や太陽光発電関連の引き合いが増加しており、順調な状況です。

――SaaS版「SPINEX for Energy」を開発した背景には、どのような意図があったのでしょうか。

これまで東芝は、主に大手電力会社向けにオンプレミス型やクラウド型のソリューションを提供してきました。しかし近年では再生可能エネルギー事業者や一般工場など、小規模な事業者からの需要が増加しています。これらの事業者は、大手企業ほど多額の初期投資が難しいため、より柔軟でコスト効率の良いサービスを求めています。

このような背景から、SaaS版TOSHIBA SPINEX for Energyを開発しました。このサービスは、小規模事業者でも利用しやすい料金体系と機能構成を持ち、一部機能だけを選択して利用できる柔軟性も備えています。また、大規模な火力発電所だけでなく、小型バイオマス発電所や再生可能エネルギー施設にも、対応できるよう設計しています。

――クラウド版では特にどのような機能の需要がありますか。

最も需要が高いのは、「リモート監視」と「EtaPRO」の組み合わせです。また、「巡視点検サービス」も注目されています。これは従来、紙ベースで行われていた点検作業をデジタル化するもので、初期投資が少なくすむため、お試し感覚で導入する事業者が多いです。

さらに、「最適化トポロジーツール」も注目度が高まっています。このツールは、エネルギー施設の運用計画や最適化問題を解決できるもので、従来プログラマーが手作業で行っていた複雑なモデリング作業を大幅に簡略化しました。これにより、プログラミング知識がないエンジニアでも、自社施設の運用最適化モデルを構築できるようになりました。

――競合他社との差別化ポイントはどこにあるのでしょうか。

東芝の強みは、長年培ってきたエネルギー分野での深い知見と、それを基盤とした高度な技術力です。また、大手電力会社向けには自社開発能力が高い企業が多い一方で、中小規模事業者向けには外部サービスへの依存度が高く、この市場で東芝は優位性を持っていると考えています。

関連記事

東芝のDXブランド「TOSHIBA SPINEX for Energy」 キーマンに聞く圧倒的な強み

東芝のDXブランド「TOSHIBA SPINEX for Energy」 キーマンに聞く圧倒的な強み

TOSHIBA SPINEX for Energyとはどのような基盤モデルなのか。東芝エネルギーシステムズでデジタリゼーション技師長を務める武田保さんに聞いた。 なぜ日立はDXブランドの“老舗”になれたのか? Lumada担当者が真相を明かす

なぜ日立はDXブランドの“老舗”になれたのか? Lumada担当者が真相を明かす

連載「変革の旗手たち〜DXが描く未来像〜」では、各社のDXのキーマンに展望を聞いていく。初回は日立製作所。なぜ日立は2016年の段階で、ブランドを立ち上げられたのか。Lumadaの推進に関わる、デジタル事業開発統括本部の重田幸生さんと、Lumada戦略担当部長の江口智也さんに聞いた。 なぜ富士通「Uvance」は生まれたのか サステナビリティに注力する強みに迫る

なぜ富士通「Uvance」は生まれたのか サステナビリティに注力する強みに迫る

DXブランドが乱立する中、DXだけでなくSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)も打ち出し、着実に成長してきたのが、富士通が2021年に立ち上げた「Fujitsu Uvance」だ。なぜSXを掲げ続けているのか。ユーバンスの事業戦略責任者に聞いた。 NEC「ブルーステラ」誕生の舞台裏 コンサル人材を自社で育成する強みとは?

NEC「ブルーステラ」誕生の舞台裏 コンサル人材を自社で育成する強みとは?

NECが5月、新たなDXブランドとして価値創造モデル「BluStellar」(ブルーステラ)を立ち上げた。なぜ新たにブランドを設立したのか。その強みは? NECマーケティング&アライアンス推進部門長の帯刀繭子さんに聞いた。 NECは生成AIでどう変わる? トランプ政権誕生の影響は? 森田社長に聞いた

NECは生成AIでどう変わる? トランプ政権誕生の影響は? 森田社長に聞いた

2024年、生成AIは企業の業務ツールへの導入が進んだ。2025年はどう変わるのか。NEC森田隆之社長に、生成AI開発の狙いや、トランプ政権誕生の影響など今後の見通しを聞いた。 “孫正義流”ChatGPTの使い方とは? 「部下と議論するより面白い」

“孫正義流”ChatGPTの使い方とは? 「部下と議論するより面白い」

「部下と議論するより面白い」と株主総会で会場を沸かせた孫正義氏のChatGPTの使い方とは。 孫正義「A2Aの世界が始まる」 数年後のAIは“人が寝ている間に”何をする?

孫正義「A2Aの世界が始まる」 数年後のAIは“人が寝ている間に”何をする?

ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は、個人専用のAIが予定の管理や買い物などを代行する「パーソナルエージェント(PA)時代」が数年以内に到来するとの見方を明らかにした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング