氷河期世代支援 “今さら”と思っても絶対にやるべき、これだけの理由(1/3 ページ)

自民、公明、立憲民主の3党が法案に合意した年金制度改革を始め、政治の世界では「就職氷河期世代をいかに救済するか?」が議論のテーマになることが増えてきた。しかし就職氷河期と言われた時代からすでに20〜30年が経過しており、当事者たちからは「今さら?」という声も聞こえてくる。

政府や各政党の動きは事態の打開策となるのか、あるいは参院選に向けたパフォーマンスに過ぎないのか。就職氷河期世代の状況とこれまでの国の対応を振り返りつつ、必要とされる対応について考えてみよう。

「若者側に適応を求めた」から、氷河期世代の問題はここまで続いた

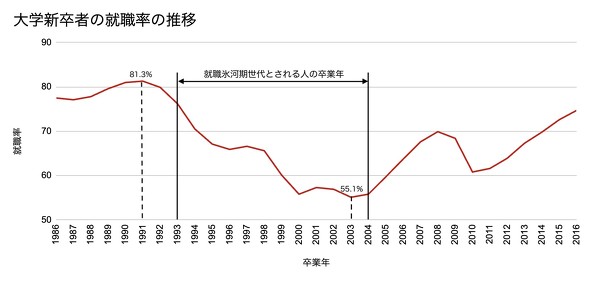

「就職氷河期」という言葉が初めて登場したのは、リクルートの『就職ジャーナル』1992年11月号だと言われている。大学新卒者の就職率が前年まで4年連続で上昇し1991年に81.3%に達したところから、一転して79.9%に落ち込んだ年だ。直前のバブル期との落差を表すべく「氷河期」というインパクトのある言葉が使われたのだろう。

その後も就職率の下落傾向は続き、2003年の55.1%がこれまでの最低記録となっている。

これに対し、国は2003年に「若者・自立挑戦プラン」を打ち立て、3年間の集中的な取り組みで若者の失業率の高まりや非正規化などの問題を解消しようとした。しかし、氷河期世代の困難は今も温存されたままだ。

「1993〜2004年頃に就職活動を行っていた方々」という厚生労働省の定義に従えば、氷河期世代は現在、高卒なら40〜51歳、大卒なら44〜55歳くらいになっている。なぜ氷河期世代が若者であるうちに事態を打開できなかったのか。

その原因は、バブル崩壊後の不況や非正規雇用の増加という問題の背景にある構造にメスを入れるのではなく、若者側に適応を求めたからだと筆者は考える。

その姿勢は「若者・自立挑戦プラン」というタイトルにも、そこに書かれた「将来の目標が立てられない、目標実現のための実行力が不足する若年者が増加している」という分析にも表れている。変化する社会構造や企業のニーズに合わせて若者がスキルや意識を高めれば、正社員として自立した生活を送れるようになるはずだ、というわけだ。

しかし、そのような自己責任論で氷河期世代の困難を語るのは酷なことだ。

バブル期に卒業した世代と比べ、氷河期世代は就職できたとしても非正規雇用の割合が高い。まだ世間で人材派遣というシステムが認知されていない中で派遣社員になり、働き始めてから給料の低さや正社員との立場の違いに気付いた、と語る人もいる(参照:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「就職氷河期世代のキャリアと意識 ―困難を抱える20人のインタビュー調査から―」)。

正社員になれたとしても、大企業の割合が低い。バブル期なら、大企業の内定をたくさんもらった中から自分に合いそうな会社を選ぶことができた。しかし氷河期世代はえり好みできる立場になかった。条件の悪い会社やブラック企業でも、とにかく内定が取れたところに入社せざるを得ないとなれば、早期離職や転職回数が多いのは当然の帰結ではないだろうか。

今以上に「仕事のブランクや転職回数の多い人は問題がある」と見られ、最初の就職で”当たり”を引けなかった人はなかなか挽回できずに今にいたるという状況がある。

関連記事

やっぱり「就職氷河期世代」が一番“気の毒”なワケ

やっぱり「就職氷河期世代」が一番“気の毒”なワケ

なぜ就職氷河期はこれほど長期にわたり、かつ多くの人が影響を受けることになったのでしょうか。 窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

「ウィンドウズ2000」「働かない管理職」に注目が集まっている。本記事では、働かない管理職の実態と会社に与えるリスクについて解説する。 日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか 背景にある7つのバイアス

日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか 背景にある7つのバイアス

学びの習慣があまりにも低い日本の就業者の心理をより詳細に分析すると、学びから遠ざかる「ラーニング・バイアス(偏った意識)」が7つ明らかになった。日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか。 「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

昨今は「出世しなくてもよい」と考えるビジネスパーソンが増えている。若年層に管理職を打診しても断られるケースが見受けられ、企業によっては後任者を据えるのに苦労することも。なぜ、優秀な社員は昇進を拒むのか……。 「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

昨今「管理職になりたくない」「管理職にならない方がお得だ」――という意見が多く挙がっている。管理職にならず、現状のポジションを維持したいと考えているビジネスパーソンが増えているが、管理職登用を「辞退」するのは悪いことなのだろうか……?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング