35歳以降に出た新技術は「受け入れがたい」……? 自治体でAI活用が進まない根本要因とは(1/2 ページ)

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2025夏 開催決定!

従業員の生成AI利用率90%超のリアル! いちばんやさしい生成AIのはじめかた

【開催期間】2025年7月9日(水)〜8月6日(水)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】ディップでは、小さく生成AI導入を開始。今では全従業員のうち、月間90%超が利用する月もあるほどに浸透、新たに「AIエージェント」事業も立ち上げました。自社の実体験をもとに、“しくじりポイント”も交えながら「生成AIのいちばんやさしいはじめ方」を紹介します。

こんにちは。全国の自治体のデジタル化を支援している川口弘行です。

6月4〜6日に東京ビッグサイトで開催された「デジタル化・DX推進展」(ODEX)でのブース出展も無事に終わりました。全国各地から自治体職員の皆さまが私のブースにお越しくださり、最近の自治体DXに関するお悩みを伺うことができました。

印象的だったのが、多くの自治体で「生成AIに関心を持っているものの、どのように利活用すればいいのか分からない」という相談が多かったことです。

私の考えでは、これはソリューション提供者の力不足が大きな要因だと思います。現在の課題であるセキュリティ対策との両立やコスト抑制を考慮し、自治体が導入しやすく、職員に喜ばれる製品やサービスを提供する必要があると再認識しました。

さて、今回はデジタル人材育成に関連して、組織としての成熟度について考えてみたいと思います。

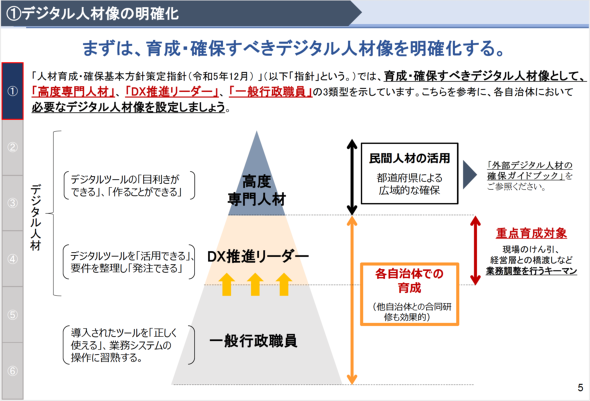

前回のコラムでも触れましたが、総務省が自治体におけるデジタル人材の育成について方針を掲げています。その中では庁内で「DX推進リーダー」なる立場の職員を育成し、庁内のデジタル化を牽引していくようなモデルが示されています。

ここで質問。皆さんは「DX推進リーダー」と聞いて、どのような世代の人物像を思い浮かべますか? 私は「中堅・若手の職員」を想像しました。

総務省の資料にあるデジタル人材の構成図を見ると、下から「一般職員」「DX推進リーダー」「高度専門人材」というピラミッド構造になっていています。

この図は行政組織の構成図ではありません。しかし、私は無意識にこのピラミッド構造と行政組織が相似形であるように錯覚していたのです。その結果、図の中段にあるDX推進リーダーが組織における中堅職員である、と思い込んでしまったのでした。

ただ、この感覚はみなさんも同じように持たれているのではないでしょうか?

著者プロフィール:川口弘行(かわぐち・ひろゆき)

川口弘行合同会社代表社員。芝浦工業大学大学院博士(後期)課程修了。博士(工学)。2009年高知県CIO補佐官に着任して以来、省庁、地方自治体のデジタル化に関わる。

2016年、佐賀県情報企画監として在任中に開発したファイル無害化システム「サニタイザー」が全国の自治体に採用され、任期満了後に事業化、約700団体で使用されている。

2023年、公共機関の調達事務を生成型AIで支援するサービス「プロキュアテック」を開始。公共機関の調達事務をデジタル、アナログの両輪でサポートしている。

現在は、全国のいくつかの自治体のCIO補佐官、アドバイザーとして活動中。総務省地域情報化アドバイザー。公式Webサイト:川口弘行合同会社、公式X:@kawaguchi_com

ダグラス・アダムスの3つの法則とは?

自治体におけるデジタル変革の目的は、住民サービスの質を向上させるだけでなく、複雑化した職員の業務負担を軽減することにあります。

しかし、自治体の現場でデジタル化を進めようとすると、

- 「新しいツールは使いづらい」

- 「そもそも必要なのか分からない」

――といった声が上がることも少なくありません。

この背景には、単なるスキルや知識の差だけでなく、「世代ごとの技術に対する感じ方の違い」があるのかもしれません。そのヒントになるのが、イギリスの作家ダグラス・アダムスが紹介した「技術に対する3つの法則」です。

アダムス氏は、私たちが新しい技術にどう反応するかについて次のように述べています。

(1)自分が生まれた時に存在していた技術は「当たり前」だと感じる。

(2)15〜35歳の間に登場した技術は「革新的で自分の中に取り込むべきもの」と感じる。

(3)35歳を過ぎてから登場した技術は「不自然で受け入れがたいもの」と感じる。

私自身は、日本でインターネットが普及し始めた時代に、上記(2)の世代を経験しました。また、同じ時代にPC通信(知らない人もいると思いますが、電話回線でPCを接続する、小規模インターネットのようなもの)をやっていたので、SNS自体は抵抗がありませんでしたが、Instagramやショート動画などのSNSはちょっと苦手でした。

ガラケーも比較的長い間愛用していて、スマートフォンを使い始めたのも遅かったように思います。

この考え方は、実際の職場にも当てはまりそうです。

例えば、スマホやSNSを自然に使いこなす若手職員と、紙と対面でのやりとりを好むベテラン職員の間で、仕事の進め方やコミュニケーションに違和感が生じることはないでしょうか? あるいは市民向けのサービスを幅広い世代に向けて行う場合、どの世代をターゲットにするかで適用させる技術が大きく変わることもあります。

自治体は「組織としてデジタルに否定的」?

多くの自治体では、幹部職員や首長の方々が50代以上であることが一般的です。これはちょうど「35歳を過ぎてからデジタル技術を経験した世代」にあたり、アダムスの法則で言えば、新しい技術に対して慎重になる傾向がある世代です。

一方、現場の若手職員は、インターネットやスマホが当たり前の環境で育った世代です。そのため、デジタルツールに抵抗感がなく、むしろ業務に積極的に取り入れたいと考えています。あるいは自分たちでは何かを変える力が足らず、諦めてしまっている方もいるかもしれません。

このような世代間の「感じ方のズレ」が、組織としてのデジタル化のスピードや取り組み方に影響を及ぼしている可能性があります。

自治体の職員は年功序列が基本であり、政策決定が特別職や幹部職員に委ねられていることを考慮すると、自治体の組織は「壮年期」にあると言えます。つまり乱暴な言い方をすると、「組織としてデジタル技術に否定的」なのかもしれません。

もちろん知性と理性を持った大人の集団ですから、デジタル化の必要性は「頭」(ロジック)では分かっています。でも「心」(マインド)が追いついていないのかもしれませんね。

あちこちの自治体で幹部職員とお会いすると、「いやぁ、デジタル技術は本当に苦手で……」といった前置きをされる方が多いのですが、「できればデジタルは忌避したい」という気持ちの表れなのでしょう。

関連記事

行政に欠けている「デジタル人材育成」の概念 スキル研修が機能しない理由は?

行政に欠けている「デジタル人材育成」の概念 スキル研修が機能しない理由は?

今回は自治体における「デジタル人材育成」をテーマに考える。2024年あたりから、デジタル人材育成や人材確保に関する事業が各自治体から公示されているが、「確保された人材の育成」という概念は最初から抜け落ちている。 プロポーザル提案書評価をChatGPTで実現 メリットと注意点は?【プロンプト紹介】

プロポーザル提案書評価をChatGPTで実現 メリットと注意点は?【プロンプト紹介】

今回は、プロポーザル評価に生成AIを使う方法を考える。調達仕様書、提案書、審査基準の項目が整合できている状態ならば、ChatGPTによる評価も比較的簡単に実現できる。 【事例紹介】ChatGPTで画像生成、自治体業務にも効果大 職員向けに活用法を徹底解説

【事例紹介】ChatGPTで画像生成、自治体業務にも効果大 職員向けに活用法を徹底解説

本記事では、ChatGPTの画像生成機能の基本と使い方から、自治体業務への具体的な活用例、画像中の日本語テキストを修正するコツ、さらにはプロンプトの例や使用上の注意点まで、包括的に解説する。 曖昧さは権力の源泉――プロポーザル評価での「面談審査」で意識すべきポイントとは?

曖昧さは権力の源泉――プロポーザル評価での「面談審査」で意識すべきポイントとは?

自治体の調達方式の一つである「プロポーザル型事業者選定」。今回は、プロポーザル評価における「面談審査」(プレゼンテーション)の考え方について解説する。 定性的な項目を「定量的」に評価する方法は? 自治体の「プロポーザル型事業者選定」を考える

定性的な項目を「定量的」に評価する方法は? 自治体の「プロポーザル型事業者選定」を考える

「使いやすさ」という人によって評価が異なりそうな項目を定量的に評価するにはどうしたらいいのでしょうか? 今回も自治体のプロポーザル型事業者選定を効果的に実施するための調達仕様書、審査基準の構成について考えます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング