CXは「経営のミッション」だ──顧客の期待値を“良い意味で”裏切るための戦略は?(1/2 ページ)

針崎浩平

野村総合研究所

中島将貴

野村総合研究所

2000年ごろから注目され始めたマーケティングのコンセプトであるCustomer Experience(以下、CX)。

CXをマーケティング部門が単体で担う活動ではなく、経営が自らリードし、企業全体で取り組むべきコンセプトであると捉える企業が増えてきています。例えばリース業界大手の三菱HCキャピタルは2023〜2025年度中期経営計画において、経営の中長期的方向性として「Corporate Transformation:全社的変革」を実行することで、「Customer Experience:顧客価値の創造」を実現することを掲げています。

また、生命保険大手のかんぽ生命では2021〜2025年度における中期経営計画内において、「お客さまから真に信頼される企業へと再生し、お客さま体験価値(CX)を最優先とするビジネスモデルへ転換することで、持続的な成長を目指します」と宣言し、CXへの注力を今後の経営計画の軸に置きました。その他、NTTグループ、スマレジ、クレディセゾンなど業界問わず中期経営計画内で新たにCXへの注力について言及している企業は増えています。

実際に筆者の支援先においても、1部門のミッションとして取り組んでいたCX活動を、経営主導の全社レベルでの改革に拡大している企業が出てきています。

なぜ、CXを経営アジェンダに据える企業が増えているのか。その背景や内容について考察する前に、まずはCXとは何か、なぜ重要なのかについて確認していきましょう。

CXは「経営のミッション」 期待値を“良い意味で”裏切るには?

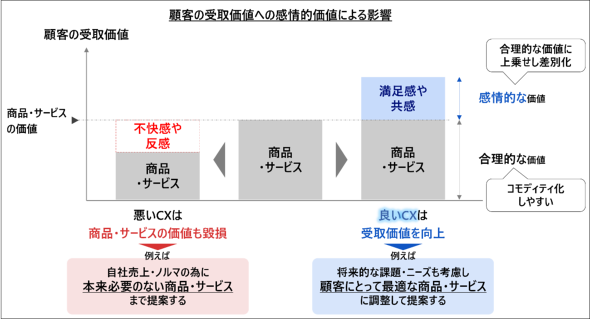

CXとは、顧客が企業やブランドと接触する全ての瞬間において得られる体験の総称を指します。商品やサービスの認知からアフターサービスに至るカスタマージャーニー全体を通じて、顧客が感じる「合理的価値」と「感情的価値」がCXを構成しています。

「合理的価値」とは、商品やサービスの機能・性能・価格などを評価することで判断される価値を指し、「感情的価値」とは、カスタマージャーニーの中で得る満足感・不快感や共感・反感といった体験を通じた価値を指します。

類似商品やサービスが溢れる現代においては、合理的価値に加えて、各社独自の感情的価値をいかに上乗せできるかが差別化に向けて重要となります。

CXを通した提供価値の向上は、個別部署や部門だけで成し得ることではありません。マーケティング部門が広告やキャンペーンを通じて顧客の心に響くストーリーを提供できたとしても、営業やカスタマーサポート部門の対応が悪ければ、顧客の感情的価値は一気に損なわれてしまいます。

逆に、複数の部門が連携して顧客の期待を超える体験を提供できれば、顧客の受取価値向上につながります。例えばApple社では洗練されたデザインやブランドストーリーを構築し訴求するとともに、店舗にはGenius(ジーニアス)と呼ばれる専門スタッフを配置し顧客の課題解決をサポート。購入後はAppleCareなどのサポートを通じ顧客に「特別な体験」を提供することで顧客の受取価値を高めていると考えられます。

このような複数部門で一貫したCXの提供を実現するには経営層がリーダーシップを取り進めていくことが重要となります。一方で、経営層が主体的に取り組みを進めていく際には「役職員がなぜ全社的に取り組むべきなのかについて腹落ちしていない」「(その理由を理解しても)アクションに結び付かない」「(アクションに結び付いても)中途半端な活動に終わる」といった壁にぶつかることも多いため、それぞれの壁とそれをどう乗り越えていくべきかついて以下に記載します。

(1)Whyの壁:「なぜ全社的に取り組むべきなのか?」の理解浸透

CXに全社的に取り組む必要性について役職員が理解していないため施策が進まないケースが見受けられます。これは、CX推進は特定部署のミッションの一つと考えられ、他の多くの部署からは他人事であると捉えられてしまうことが原因です。

各部門が自分事とするには、全社的に取り組まなければ顧客を失ってしまう可能性があること、本気で取り組む意思があることを経営幹部が本気で説いていかなければなりません。また、一度や二度の説明ではその意思や意味が認識されないことも多いため、定期的に発信することで「経営層は本気で取り組もうとしている」という意識を植え付けていくことが重要です。

(2)Whatの壁:「組織・個人として何をやるのか?」の設計と検討機会付与

「なぜやるのか?」の理解は広まったものの、役職員が全社・担当組織・個人レベルにおいてそれぞれ何を実施すべきなのかが分からなかったり、いざ実施してみても正しいのかどうか判断できなかったりするケースが発生します。

全社レベルにおいては、CXを通した提供価値を評価するための指標(NPSなど)を設定→設定した指標の測定→課題の可視化→改善策の検討・実施──というPDCAサイクルを構築する必要があります。この際、指標の測定に向け営業部隊が顧客から評価を収集したり、改善策実施に向け開発部隊が商品設計を見直したりするなど、各組織がCXを通した価値向上という共通の目標のもとに活動しましょう。

経営層は、このサイクルを回していく上で各組織における役割やKPIを明確に示す必要があります。また、担当組織、個人レベルにおいて何をすべきか理解してもらうためには、各部門や個別顧客の事情に鑑みた、現場レベルでのより“きめ細やかに”取り組みを推進することも重要です。

例えば、CX上の課題や対処方針を検討するワークショップなどの場を提供し、その上で、検討した内容を実行してもらい、評価・改善するための機会を継続的に付与することなどが効果的な取り組みとして挙げられます。

(3)Howの壁:「どうやり切るのか?」の仕組み・体制作り

「なぜやるのか?」「何をやるのか?」の理解は広まったものの、そもそもCX活動(顧客評価の分析、施策立案、現場のサポート、活動のモニタリングなど)を継続して実行する体制が整っていないため、うまく進まないことがあります。

その場合、経営の意図を汲みながら推進の旗を振ることができる専任組織を組成することが経営層の重要な役割です。CX推進のための専任チームが主導して、現場からCXにおける成功事例を取りまとめ、そのノウハウを組織横断で共有します。また、そこで収集した事例の中で特に優れたCXを実現した組織・個人を経営層が定期的に表彰すれば、経営としてCXが重要テーマである事を発信し続けることにもつながります。

このように、全社の経営アジェンダとして取り組んでいくことで、社員の顧客志向への変化といった定性的な成果だけでなく、NPSの改善や重点顧客からの引き合い増加・売り上げ向上など定量的な成果へとつながっていきます。CXは短期的な成果が見えにくい分野であるからこそ、経営層がその重要性を理解し、全社的な取り組みをリードすることが成功の鍵となります。

関連記事

高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

ANAとJALに続き国内航空会社で3位のスカイマークだが、顧客満足度ランキングでは2社を上回り、1位を獲得している。特に利用者から評判なのが、受託手荷物の返却スピードだ。SNSでも「着いた瞬間に荷物を回収できた」「人より先に荷物が出てきている」といった声が多い。 「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「SNSのフォロワー数は増えているのに、売り上げへの貢献が見えない」「オンライン施策と店舗集客の関係性が分からない」――。多くの広報・マーケティング担当者が、一度は直撃したことがある課題だろう。そんな中、つけ麺チェーン「三田製麺所」を運営するエムピーキッチンホールディングスは、SNSやWebを活用した認知拡大から、コアファンの育成、そして売り上げ貢献までを可視化する独自のロジックを確立した。 メガネを「たまに買う」ではなく「よく買う」ものに──Zoffは一体何をした?

メガネを「たまに買う」ではなく「よく買う」ものに──Zoffは一体何をした?

メガネは購入間隔がとても長い商品だ。Zoffは、LINEを活用したマーケティングを強化し、顧客のLTV向上に成功。メガネを「たまに買う」ではなく「よく買う」ものにすることに成功したという。 電話問い合わせ100%→10%に ネスレ、分かりやすいFAQの秘訣は?

電話問い合わせ100%→10%に ネスレ、分かりやすいFAQの秘訣は?

ネスレ日本のコンタクトセンターでは、2017年時点では問い合わせがほぼ100%電話経由だったのに対し、現在はノンボイス比率が9割を超え、電話での問い合わせは10%に届かないという。 CX市場が急成長、2028年には1兆円規模に 「収益増」に向け押さえたい2つのポイントは?

CX市場が急成長、2028年には1兆円規模に 「収益増」に向け押さえたい2つのポイントは?

国内CX関連ソフトウェア市場は、2028年には1兆386億9500万円に達すると予測されている。一方、世界各国と比較して、日本企業のCXに対する優先度はまだまだ低いのが現状だ。今後さらに市場を伸ばし、顧客体験の最適化によって売り上げを上げていくためには、押さえるべきポイントがある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング