「デジタルフィルター」と「カラーイメージ」の違いを知る:デジタルフィルターでひと味違う写真を手軽に楽しむ

デジタルフィルターの起源のひとつは、フィルムカメラの発色や各種カメラやレンズの効果を模したものと言われています。「トイカメラ」は周辺光量の落ちた状態を、「ミニチュア」「ジオラマ」はチルトシフトレンズの効果を、「クロスプロセス」や「セピア」などは銀塩フィルムでの撮影現像による効果をシミュレートしたものといえます。

そして、デジタルカメラの処理能力向上とともに、特定色の置き換えによるアート作品風撮影機能、HDR(ハイダイナミックレンジ)撮影機能など、これまでは手軽に実現できなかった表現機能が搭載されてきたのは前回にお話ししたとおりです。

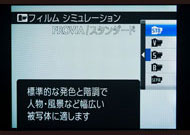

さて、デジタルフィルターの起源のひとつと言えるフィルムのシミュレーションですが、富士フイルムのデジタルカメラ「FinePix」シリーズにはその名の通り、フィルムの個性を生かした「フィルム シミュレーション」が搭載されています。ポジフィルムのベンチマーク的な「PROVIA」や、風景写真で絶大なる効果を発揮する「Velvia」、ポートレート向けの柔らかい階調表現が特徴の「ASTIA」などが搭載されており、フィルムメーカーでもある同社ならでは機能と言えます。

また、フィルムのシミュレーションではありませんが、写真の色味を調整する機能として、「ピクチャースタイル」や「ピクチャーコントロール」「カスタムイメージ」といった独自の機能を持つデジタルカメラもあります。これらのカラーイメージ設定は、主に被写体によって使い分けるように考えられており、例えばカラーイメージ設定の「風景」ならコントラストと青や緑の発色の強調してクリアな風景写真を、「人物」「ポートレート」は肌色が健康的な色になるように仕上がります。

さらに、これらのカラーイメージ設定と露出制御・画像補正を組み合わせた「シーンモード」があり、被写体を認識して、カラーイメージを最適な設定に切り替える便利な機能を持つカメラもあります。なかにはシーン認識で人物のポートレートであると判断した場合、顔認識で顔が明るくなるよう露出を合わせ、肌の発色を綺麗にし、なおかつ肌が美しく見える美肌効果を付加するなど、複雑な効果の組み合わせを自動で行ってくれる便利なカメラもあります。

このようにカラーイメージ設定は、写真をより綺麗に撮ること、誰でも簡単に綺麗な写真が撮れる事を目的とした発色設定となっています。

では、デジタルフィルターはこのカラーイメージ設定とどう違うのでしょうか?

オリンパスがE-620に最初に搭載した「アートフィルター」は、まるで色の洪水のような発色の「ポップアート」、周辺減光や独特の発色の「トイカメラ」、フィルムの粒状感を再現する「ラフモノクローム」など、これまでは綺麗に見せるために補正してきた部分をあえて“破壊”するような効果でした。破壊と表現したのは発色の効果だけではなく、写真に対してぼかしやノイズ、光源設定などさまざまな効果を加えることで、元の写真とは違う作品を生み出すことからです。

この写真の破壊と言える、アートフィルターで撮影された写真の独創的な発色や特徴的な絵作りは、演出として効いていて普通の写真以上に印象に残ります。このことからデジタルフィルターは、これまで綺麗な仕上がりが目的だったカラーイメージ設定とは、明らかに目的が違う事がお分かり頂けたと思います。

デジタルフィルターを使うことで日常の一コマが非日常的に写り、それが楽しくて写真を撮ることが好きになったという方もいるのではないでしょうか。その次には、デジタルフィルターで個性的な撮影を楽しみつつ、カラーイメージ設定を利用して、被写体の色を引き出した綺麗な写真を撮ることも楽しんでみてはいかがでしょうか。

次回はデジタルフィルターを搭載した機種をピックアップして、その効果の違いを確かめてみたいと思います。デジタルフィルターを知ることで、もっと写真が楽しくることと思います。

関連記事

デジタルフィルターでひと味違う写真を手軽に楽しむ:「デジタルフィルター」使っていますか?

デジタルフィルターでひと味違う写真を手軽に楽しむ:「デジタルフィルター」使っていますか?

手軽に独創的な写真が楽しめるデジタルフィルターは、多くのモデルへ搭載されるようになり、写真のひとつとして定着した感がある。今回はそもそもデジタルフィルターとはなにかを探り、その便利さを再確認する。 1秒未満の高速起動、HDRアート動画も撮影可能な“EXILIM”「EX-ZR15」

1秒未満の高速起動、HDRアート動画も撮影可能な“EXILIM”「EX-ZR15」

0.99秒の高速起動、0.13秒の高速AF、最短0.29秒の撮影間隔でテンポのよい撮影を行える“EXILIM”「EX-ZR15」をカシオが発売する。「HDRアート」は動画撮影時にも適用可能だ。 アニメ作成や画像販売機能を追加 「イメージングスクウェア」が大規模拡張

アニメ作成や画像販売機能を追加 「イメージングスクウェア」が大規模拡張

カシオ計算機は提供する「イメージングスクウェア」の大規模拡張を行った。アニメーション作成機能や画像変換サービスの強化が行われたほか、投稿した画像の販売も可能となった。 ペンタックス、光学18倍ズームのコンパクトデジカメ「PENTAX Optio RZ18」

ペンタックス、光学18倍ズームのコンパクトデジカメ「PENTAX Optio RZ18」

ペンタックスが光学18倍ズームレンズを搭載した「PENTAX Optio RZ18」を発売する。デジタル処理で19ミリ相当の広角撮影や最大3250ミリの望遠撮影も行える。 長期試用リポート:「PENTAX Q」第1回――ボケと感度をチェックする

長期試用リポート:「PENTAX Q」第1回――ボケと感度をチェックする

驚異的なスモールサイズを実現したペンタックス「PENTAX Q」が販売開始された。ズームレンズキットの発売はもう少し先だが、まずは単焦点レンズ「01 STANDARD PRIME」の付属するレンズキットで使用感をお伝えしていきたいと思う。 夜もキレイ、スリムな10倍ズーム「COOLPIX S6200」

夜もキレイ、スリムな10倍ズーム「COOLPIX S6200」

ニコンはコンパクトデジタルカメラ「COOLPIX」の新製品として「COOLPIX S6200」を発売する。10倍ズームレンズを搭載しながら薄型鏡胴などの採用で厚みを押さえた。 1600万画素&14倍ズームのスリムコンパクト「COOLPIX S8200」

1600万画素&14倍ズームのスリムコンパクト「COOLPIX S8200」

ニコンは1610万画素裏面照射型CMOSセンサーと14倍ズームレンズを搭載したスリムコンパクト「COOLPIX S8200」を発売する。主被写体をカメラが予測してピントを合わせる「ターゲットファインドAF」も搭載した。 高速レスポンスにタッチパネルの操作性 ソニー「NEX-5N」

高速レスポンスにタッチパネルの操作性 ソニー「NEX-5N」

ソニーがEマウントデジタルカメラ「NEX-5N」を発売する。基本デザインはヒットモデル「NEX-5」を踏襲し、操作レスポンスの高速化、AVCHD 2.0対応、タッチパネル搭載、レンズ収差補正など充実した機能をプラスした。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR