IT人材育成の成否は「ここで差がつく」 ガートナーが「4つの要因」を指摘

デジタル人材育成の実情に関する調査によると、人材育成に取り組む企業で、「具体的な成果を得ている」と回答した割合は4分の1にとどまるという。成果が出ている企業と出ていない企業の施策を比較して抽出された「4つの要因」とは。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

ガートナージャパン(以下、ガートナー)は2024年10月2日、デジタル人材育成の実情に関する調査結果を発表した。同調査は、非IT部門の従業員に対してテクノロジー教育を実施している国内企業や公的機関で企画・実施を担うIT部門・DX(デジタルトランスフォーメーション)部門のマネジメント層を対象として2024年4月に実施された。

どこで差が出るのか? 人材育成に影響を及ぼす「4つの要因」

ガートナーは、全社的なデジタル人材育成に3年以上取り組んでいるにもかかわらず、成果が出ている企業と得られていない企業の取り組みを比較することで、人材育成に影響を及ぼす「4つの要因」を指摘した。それらは何か。

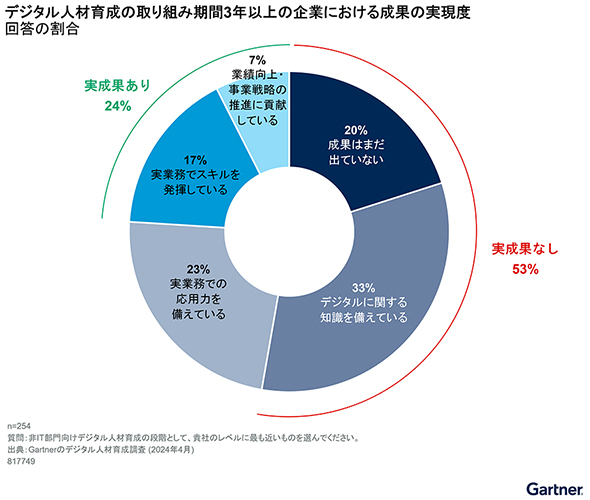

まず、ガートナーは、今回の調査結果から、全社的なデジタル人材育成に3年以上取り組んでいる企業でも、「業務向上・事業戦略の推進に貢献している」「実業務でスキルを発揮している」などの具体的な成果を実現している割合は24%にとどまることが判明したとしている。

同社の林 宏典氏(ディレクター アナリスト)は、「デジタル人材の育成にかけた大きなコストと時間を成果として回収できていない企業が多いことを示している」と解説する。

今回の調査では、成果を得ている企業と得られていない企業の取り組みを比較することで、成果の実現度に影響を及ぼす次の4つの要因が抽出された。

- 事業部門の関与が強いほど実成果を獲得しやすい

- 実践的な教育手法を採用すると実成果を獲得しやすい

- スキル活用機会が用意されているかどうかで実成果に大きな差が出る

- 評価指標が経営視点に近づくほど実成果を獲得しやすい

1. 事業部門の関与が強いほど実成果を獲得しやすい

デジタル人材育成に対する事業部門の関与度が高いほど、何らかの成果を獲得しやすい。習得したスキルを生かす場である事業部門のニーズを把握しないまま教育プログラムを実施しても、現場で求められる人材を養成できる可能性は低い。CIO(最高情報責任者)は事業部門とプログラムの内容をともに検討できるような関係性を構築することが重要だ

事業部門の関与を促す方法について、林氏は「CIOには、DXプロジェクトに既に取り組んでいる、所属員に対して教育プログラムへの参加を奨励しているなど、DXに意欲的な部門長を見付け、その部門の人材育成を重点的に支援することが求められる。小さくても早期に成果を生み出すことが、人材育成の必要性を認識させる何よりのきっかけになる」と説明する。

2. 実践的な教育手法を採用すると実成果を獲得しやすい

デジタル人材育成で採用している教育手法に、「仮想テーマにチームで取り組むケーススタディ型研修」「自社の実際の課題に取り組むプロジェクト型研修」などの実践的なものが含まれていると、習得した知識やスキルを自ら実践して定着度を高める機会になる。CIOは、デジタル人材育成のリーダーに、知識やスキルの習得から現場でそれを発揮するまでの橋渡しとなる、段階的なプログラムを立案させるべきだ。

3. スキル活用機会が用意されているかどうかで実成果に大きな差が出る

今回の調査では、非IT部門の従業員が習得したデジタルスキルの活用を奨励する支援策がある企業は、支援策がない企業と比べて4倍近く高い割合で成果を出した(「支援策がある:26%、支援策がない:7%)。特に影響が大きいものは「デジタルスキルの習得、活用を人事評価の目標に組み入れている」「社内副業制度がある」といった支援策だった。

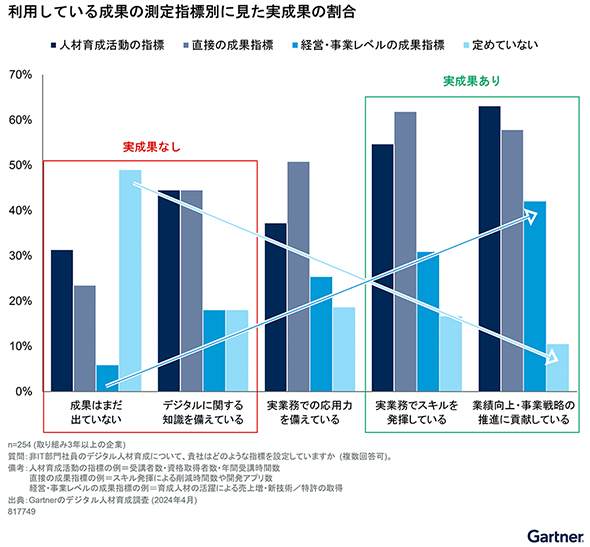

4. 評価指標が経営視点に近づくほど実成果を獲得しやすい

調査では、デジタル人材育成の成果の評価指標を「人材育成活動の指標」、削減時間や開発アプリ数などの「直接の成果指標」、売上増や新技術や特許の取得などの「経営・事業レベルの成果指標」、および「定めていない」の4つのタイプに区分し、成果実現の段階別に指標の利用率を比較した。

成果を出していない企業は指標を「定めていない」割合が最も高い。一方で、成果を出している企業ほど、多様な指標を定めており、「経営・事業レベルの成果指標」を定めている割合が高いことが明らかになった。

林氏は、「デジタル人材育成の成果は、DXの本来の目的である経営・事業レベルの指標で評価すべきだ。CIOは、設定した指標を基に経営や事業部門が期待したインパクトをどの程度実現できているかを把握し、より大きな人材育成の成果を実現できるように教育プログラムの進化に取り組む必要がある」と述べる。

関連記事

パーソルグループの新戦略から考察 経営改革は「DX×BPO」で推し進めよ

パーソルグループの新戦略から考察 経営改革は「DX×BPO」で推し進めよ

各種業務の代行サービスであるBPOを活用してDXを推進すれば、人の配置のミスマッチ解消などの経営改革を推し進められるのではないか――。DX推進の文脈から見たBPOの可能性について、パーソルグループの新戦略から考察する。 セキュリティ人材の成長が停滞、550万人で頭打ち 人材不足悪化の要因は何か?

セキュリティ人材の成長が停滞、550万人で頭打ち 人材不足悪化の要因は何か?

ISC2の年次報告書によると、世界のサイバーセキュリティ人材は前年比わずか0.1%増で推定550万人に達した。この停滞の要因はどこにあるのか。 近い将来、サイバー攻撃の17%に生成AIが関与する Gartnerが予測を発表

近い将来、サイバー攻撃の17%に生成AIが関与する Gartnerが予測を発表

Gartnerは世界の情報セキュリティ支出に関する調査結果を公開した。2024年に1839億ドルに達し、2025年には15.1%増加するとGartnerは予測している。この他、生成AIの導入がサイバー攻撃にも影響を及ぼすとし、全攻撃の17%に関与する見込みだ。 業務外注サービスはAIでどう変わる? NTT Comとトランスコスモスの提携に見る「BPOの進化」

業務外注サービスはAIでどう変わる? NTT Comとトランスコスモスの提携に見る「BPOの進化」

AIをはじめとした最新のデジタル技術でさらに進化を遂げようとしている「BPO」。NTT Comとトランスコスモスの戦略的事業提携から、その最新の動きを探る。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- なぜ、投資対効果が不透明でもAIに投資し続けるのか? 調査が明かす「皮肉な現実」