ソニー「TA-DA3200ES」がアナログアンプに立ち返った理由(2/4 ページ)

元々はカレントフィードバック回路(電流帰還回路)のアンプを得意としているが、「電流帰還はやや柔らかい、ソフトな音調になりやすい。AVアンプでは映画などのスケールを表現するため、もっと力強い音にしたいと考えた」(塩原氏)との意図で、電圧帰還回路での新しい回路を設計した。

もっとも、トランジスタによる増幅回路は長く創意工夫が繰り返され、基本的な回路レイアウトは限られている。塩原氏いわく「自動車エンジンの方式がそうであるように、基本的な原理やレイアウトは一緒。しかし、同じレイアウトでも細かな設計値の違いで、性格が大きく変わるのもエンジンと同じです」というように、基本セオリーは守った上で、アナログアンプの力を100%引き出す設計を目指した。

具体的には、「NFB回路ですから、増幅率は抵抗数本を変更すれば変えられます。しかし、こうして周辺部の定数変更でゲインを調整してしまうと、肝心のトランジスタへの負荷がアンバランスになってしまいます。そこで、付加的な抵抗などはすべて外した状態で、可能な限りリニアな特性になるよう設計。裸特性を十分に良い状態にしてから、最後の仕上げとして最終段でNFBを用いて特性を出すようにしました」(塩原氏)。ノンNFBアンプに近い設計に追い込んでから最後に特性を揃えることで、増幅回路の本来の良さを引き出せるようにしたのが鍵だ。

極論をいえば、アナログアンプの特性は、NFBをかければいくらでも改善できる。しかしNFBでカタログ上の特性値は改善できても、実際に音が出ている時のリニアリティまでは補償できない。動的な特性を改善しようとするなら、裸特性を追い込むしかないのだ。そこで塩原氏は、初段からすべてディスクリートで設計し、裸特性を改善する作業に取り組んだ。

ところが実際に設計を始めてみると、入手できる部品がなくなっていたのだという。いずれも中国生産に切り替えていたり、デジタル回路向けの部品への移行が進み、ディスクリート回路で設計するための駒が(量産向けには)入手できない。昔ながらの“どら焼き型セラミックコンデンサ”などはどこも作っておらず、わざわざ特注で作ってもらったという。パワーICを使った設計が増えたため、そうした部品が不要になったのだ。こうしたことが、10万円以下の製品に多い“七難隠すためのチューニング”が少なく、真っ向勝負の低域が出ていることに繋がっているのかもしれない。

「経験上、出力の大きさや周波数帯域の広さなどスペックを追いかけると、特性を出すための設計が必要となり、音の質は粗くなります。アナログアンプで音を良くするには、特性を出すために工夫をするのではなく、根本的な部分できちんと気持ちよく動作するように作ることです」。

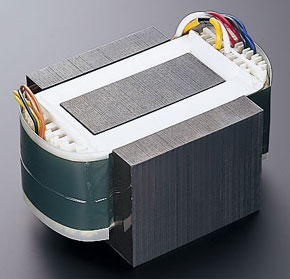

「たとえば電源。出力の大きな電源トランスが欲しいなら、電圧を高くすればいいんですよ。しかし、単に電圧を高くするだけでは音は良くならないし、同時に全チャンネルから最大出力を取り出せません。ですから、コストを度外視して電源トランスを大きくしました。スペック上は必要ではない“無駄”という人もいるでしょうが、同時に全チャンネルから最大出力を取り出せる(ほとんどの製品は取り出せない)設計をしたことで、電源部に余裕ができ、低域のドライブ能力が上がったという側面もあります」(塩原氏)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

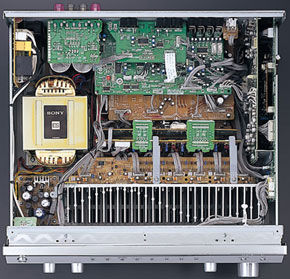

7ch搭載パワーブロック

7ch搭載パワーブロック

コストを度外視して導入したという大型電源トランス(右)

コストを度外視して導入したという大型電源トランス(右)