映画館より明るくキレイ JVCの4Kプロジェクター「DLA-X990R」の魅力とは?(1/2 ページ)

ホームシアター趣味の究極は、プロジェクターの光を100インチを超える大画面スクリーンに映し出すことだと思う。

長い歴史の中でそういう大画面を想定して映画は作られてきたわけで、タブレットやスマホでVODの配信映像を見て「あの映画良かったね、つまんなかったね」というのはどこか間違っているのではないかと思う。もっともそういう人たちが映画ファンの主流になっていけば、タブレットやスマホを想定した映画(のようなもの)が出てくることになるのだろう。もっともそんなもの、個人的には全然見たいとは思わないけれど。

一方で昨今のホームプロジェクターの性能向上は著しく、街のシネコンで1800円払ってみる封切館(って死語?)の暗くてボケた映像をはるかに上回る高画質体験が約束されている。

そりゃそうだ。映画館の横幅15mほどの巨大スクリーンの明るさは50nit(50カンデラ/平方メートル)程度で、シネコンのデジタルプロジェクターの解像度の主流はまだまだフルHD。100インチ程度の(映画館に比べれば)小スクリーンに4K解像度の数百nitの明るさの映像を映し出せるわけだから、ホームシアターの画質面の優位は明らかだろう。

そして2017年は、4K&HDR対応ホームプロジェクターに注目すべきモデルが登場した年だった。昨年は各プロジェクターメーカーもHDR対応の勘どころがいまひとつ分からないという感じだったが、とくにJVCから発売された「DLA-X990R」(税別90万円)と「DLA-X590R」(オープン、市場想定価格は税別55万円)の完成度はとても高く、おおいに感心させられた。ここでは、その両モデルの魅力を解説していこう。

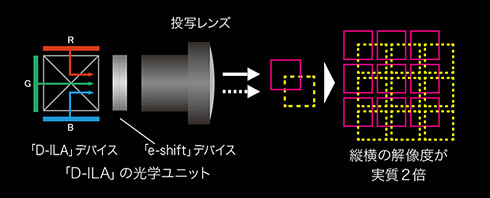

では、DLA-X990Rから。本機は2011年の「DLA-X90R」以来の「4K e-shift」プロジェクターの6機種めとなるトップモデル。e-shiftテクノロジーは自体は5世代目となる。採用された反射型液晶タイプのD-ILAデバイスは、10年以上使われ続けてきた同社オリジナルの0.7型フルHD(1920 ×1080ピクセル)パネル。それを斜めに0.5画素分ずらして時分割投写、スクリーン上で4K(3840×2160ピクセル)相当の解像度を得る仕掛けだ。

この第5世代e-shiftテクノロジーではアルゴリズムを一新、画素をずらして補間画素を生成する際の検出の範囲(タップ数)を2倍に増やすことで静止画と動画、両方の精細感向上を果したという。具体的には、従来不可能だった4Kの斜め1ラインが描けるようになったというから凄い。確かにその効果は明らかで、正直いって短時間の視聴では、4Kリアル画素プロジェクターとの解像感の違いを見つけるのは難しいのでは? と思う。

明るさ重視(HDR)と色重視(BT.2020)のカラープロファイル

光源は265Wの高圧水銀ランプで、2000lm(ルーメン)の明るさを実現、高出力ランプに最適化したワイヤーグリッド採用の光学ブロックを搭載することで、ネイティブコントラスト16万対1を実現している。確かにその強靱なコントラストはJVC機らしい鮮烈さで、ライバルのソニー機を凌駕する魅力がある。HDMI入力は2系統。どちらも4K/60p(4:4:4)の18Gbps信号の入力に対応している。もっとも18Gbps信号の表示が可能かどうかは、接続するHDMIケーブルの品質と長さに依存するわけだが。

HDR関連で興味深いのは、明るさ重視(HDR)と色重視(BT.2020)の2つのカラープロファイルが選べるようになったこと。前者はシネマ(光学)フィルターがオフになり、後者に対して約20%画面輝度が向上するが、色再現範囲は映画コンテンツの基準となるDCI色域の90%にとどまる(シネマフィルターが入る後者はフルカバー)。

また、レンズアパーチャーには「オート1」「オート2」があり、前者は絵柄に応じてレンズ絞りだけではなくガンマカーブも微調整する(暗部を沈ませる)モードで、後者はガンマをいじらないモードとなる。当然ながら「オート1」のほうがよりダイナミックな効果が得られる。

新機軸として注目したいのは、Ultra HD Blu-rayなどのHDR10コンテンツに含まれたメタデータを読み出し、Max CLL (その作品の最大輝度)とFALL(フレーム内平均最大輝度)というマスタリング情報が表示できるようになったことだろう。実使用上、Max CLLの数値は無視して良いが、FALLの数字を頼りに画質調整項目の「ピクチャートーン」を微調整することで、ソフトごとに最適なコントラスト感と階調(とくに明部)表現が得られることをまず認識しておこう。

同社開発陣の話では、初期値となるピクチャートーン「0」は、ゲイン1の90〜120インチスクリーンにFALL 400nit前後のHDRコンテンツを再生した場合を想定しているという。ちなみにピクチャートーンは最大±16の調整が可能で、プラス方向に動かせば動かすほど明るくなり、+3が先述の条件下でFALL 200nit想定、最大値+16はSDRの100nit想定の値となる。また、−16は最大輝度1万nitのPQカーブそのものとなるが、実際に見ると暗くてとても使えない印象となる。

いずれにしても、自分の使っているスクリーンのゲインとサイズを勘案し、再生コンテンツのFALLを見ながらピクチャートーンをこまめに調整することが肝要。また「ピクチャートーン」のほかにDLA-X770R同様「明部、暗部」それぞれのガンマが微調整できるので、その3つの合わせ技で満足できるHDR画質に追い込むことができるはずである。

実際に110インチのゲイン1.3のスクリーンで、「マリアンヌ」「グレートウォール」「ブレードランナー」「カティア・ブニティアシヴィリ/リスト:ピアノ協奏曲第2番」などのUHD BDを見たが、適宜調整を加えていくと、目の覚めるようなすばらしい4K&HDR画質を味わうことができるようになった。

「HDRコンテンツを見るなら大画面有機ELテレビ。プロジェクターでの映画再生にHDRなんて要らない。SDRコンテンツのほうがよほど見通しのよい明るい高画質が得られる」と筆者は確信していたが、スクリーンサイズを欲張らず、極端なローゲインスクリーンでなければ、本機を使えば間違いなく満足すべき“HDRネス”が実感できるようになると認識を改めた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR