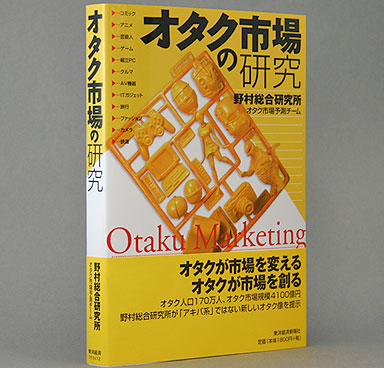

「3C」──オタクパワー、マーケティングにも効き目あり

「収集」「創造」「コミュニティー」──野村総合研究所のオタク市場予測チームは、オタクの力を産業に生かすための新たなマーケティング指標「3C」を打ち出した。うまく活用すれば、新市場を効率的に創造・成長させたり、成熟市場をもう一段伸ばすこともできる魔法の杖になる。

同社はオタクを「可処分所得・時間のほとんどを特定の趣味に費やし、趣味に関連した創造活動を好むなど特有の心理を持つ人」などと定義(関連記事参照)。アニメやコミック好きだけでなく、旅行や自動車などあらゆる分野にオタクは存在するとし、普遍的なマーケティングフレームとして3Cを提案している。

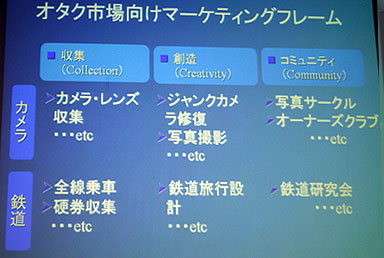

3Cは、オタクの行動特性を示す3つの単語の頭文字から成る。(1)こだわりのある分野の物品を集める「Collection」(収集)、(2)既存の製品に自分なりの工夫を加えて新しい物を作る「Creativity」(創造)、(3)同じ趣味を持つ人と情報交換したり、知識を披露するための「Community」(コミュニティー)――だ。

3Cと従来のマーケティングミックス「4P」――Product(商品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)を組み合わせることで、オタク市場をとらえるマーケティングフレームができあがる。

3Cをうまく活用し、成功した例がコミックマーケット(コミケ)という。コミケは、同人誌の購入(収集)、同人誌の製作活動(創造)、同じ趣味を持つ人との出会いや情報交換(コミュニティー形成)をすべてカバーするというわけだ。

商品ライフサイクル別、3Cの活用法

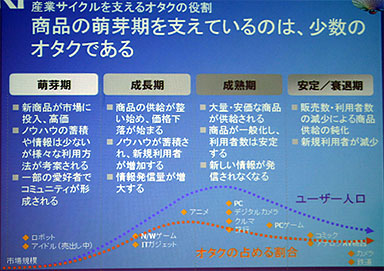

NRIは3Cを、商品ライフサイクル――(1)萌芽期、(2)成長期、(3)成熟期、(4)安定・衰退期――のそれぞれの段階で生かせるとしている。

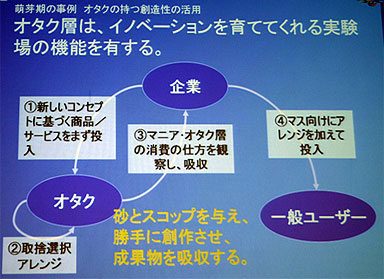

市場が立ち上がったばかりの萌芽期の商品は、一般に高価で入手困難なため、一部のオタク層のみが利用する。彼らは商品のさまざまな利用法を試し、創造性を発揮して改良してくれるため、商品の改善のヒントをくれる。

これはPCソフトやネットサービスでよく行われるβ版公開の仕組みと似ている。未完成の状態でユーザーに提示し、さまざまに利用をしてもらって改善点を洗い出し、改良した上で一般公開するという構造だ。改良の余地を残した自由度の高い商品を投入することで、効率よくフィードバックが得られるだろうと同社情報・通信コンサルティング一部の塩野正和コンサルタントは話す。

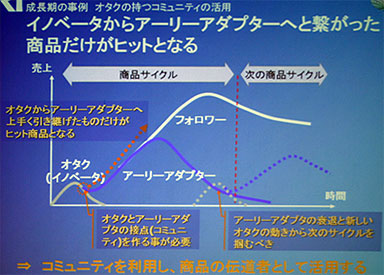

萌芽期の商品を成長期に移行させる場合も、オタクの力が役に立つ。市場の開拓者――イノベーター――であるオタクを、新製品に飛びつく次の世代――アーリーアダプター――につなげるコミュニティーを形成できるかどうかが分かれ目になるという。現在、ロボット市場がこの時期に入っているといい、「ROBO-ONE」などイベントでコミュニティーを拡大中だ。

成長期に入った市場では、オタク層は情報発信者となり、商品の宣伝・評価をしてくれる。しかし成長期から成熟期にさしかかったあたりで一部のオタクは商品を離れ、次の新商品に目を付け始める。

一方、商品にハマり、ライフサイクルの最後――安定期・衰退期――まで付き合ってくれるオタクもおり、横ばい状態の市場を押し上げてくれる可能性を持つ。例えば、成熟した自動車市場で、オタク達はメーカー車をカスタマイズ・チューンナップし、パーツ市場というニッチな新市場を作り出した。

衰退期に入っても、オタクがリピーターとなって市場の絶滅を防止してくれるほか、メーカー保証が終了した製品をケアしてくれる場合もある。

「他分野のオタク」に着目せよ

塩野コンサルタントは「“先進的な他分野のオタク”がマーケティングに最も有効」と話す。他分野のオタクなら、商品に対する先入観やこだわりがなく、新しい視点で活用してくれる可能性が高いためだ。

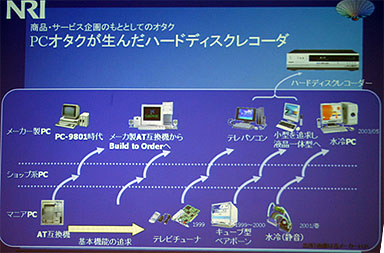

デジタルカメラやHDDレコーダーがその好例だ。デジタルカメラは画質の悪さから当初、カメラオタクには見向きもされなかったが、画像をPCで扱いたいと考えるPCオタクに受け入れられた。HDDレコーダーの“生みの親”も、AVオタクではなくPCオタクだったという。PCのスペックを向上させたり、HDDに好きな番組を録画したいというニーズが、テレビチューナー付きPCを生み、HDDレコーダーを生んだ、というわけだ。

|

関連記事

- オタクは遍在する――NRIが示す「5人のオタクたち」

オタク分析のパイオニア・NRIが新定義を打ち出した。オタクにはアニメやコミックマニアだけでなく自動車好きや旅行好きも含まれるとし、「5人のオタクたち」という典型像を示した。 - “オタクマーケティング”の時代到来?――NRIに聞く「オタク市場の力」

オタク市場は来年どうなる?――オタク市場を調べあげ「もはやニッチではない」と宣言した野村総研に、オタク市場の展望や、オタクに物を売る秘けつや“オタクマーケティング”の可能性を聞いた。 - 「もはやニッチではない」オタク市場はデジカメ超える2900億円

「コミック」は「同人誌」。野村総研の調査はライトユーザーを排除し、あくまでオタクにフォーカス。消費リーダーとしてのオタクのビジネス価値を積極的に評価する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

オタクに新商品の可能性を追求してもらうには、「砂とスコップを与えて勝手に創作させるのが重要。どんな改造も黙認する姿勢が必要だ

オタクに新商品の可能性を追求してもらうには、「砂とスコップを与えて勝手に創作させるのが重要。どんな改造も黙認する姿勢が必要だ