「幅広いユーザーに使ってほしい」、MSがスパイウェア対策ソフトの日本語β2公開

マイクロソフトは6月2日、無償のスパイウェア対策ソフト「Windows Defender」のβ2をWebサイト上で公開した。

Windows Defenderは、ユーザーの意に反してインストールされるアドウェアやキーロガー、バックドアといった「スパイウェア」の検出、駆除に特化したツールだ。元々はMicrosoftが買収したGIANT Company Softwareの技術をベースにしたもので、2005年1月より英語のβ1が提供されてきた。β2ではインタフェースなどが日本語化されたほか、検出エンジンが強化され、スパイウェア検出の精度が向上しているという。

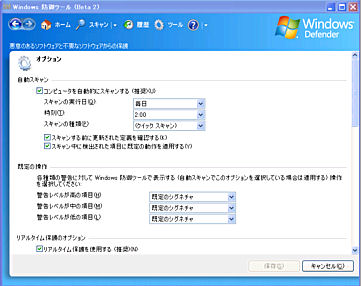

Windows Defenderは2つの方法でスパイウェアを検出する。1つはバックエンドでシステムを常時モニタし、Webサイト閲覧中などにスパイウェアがインストールされそうになると、それをリアルタイムに検出し、警告するもの。もう1つは、ユーザーが指定した時間(デフォルトでは午前2時)に、最新の定義ファイルを用いてスキャンを行う自動クリーニングだ。いずれも、同社が「ほぼ毎日」(同社のシニアプロダクトマネージャ、伊藤哲志氏)のペースで提供するシグネチャに基づいて検出を行う。

特徴は、さまざまなユーザーに幅広く利用してもらえるよう簡素化を図り、使いやすくしていること。ある程度知識を持ったユーザーには物足りないかもしれないが、詳細を省くことで「ユーザーが迷わないようにした」(伊藤氏)。検出されたスパイウェアは深刻さに応じて「低」「中」「高」の3段階に分類され、それぞれに対処の方法を定めておくことが可能だ。

またWindows Defenderはサービスとして動作するため、管理者権限を持たないユーザーも含め、そのWindowsを利用するすべてのユーザーが保護される仕組みになっているという。

スパイウェア対策に際して頭を悩ませるのは、「いったいどれがスパイウェアか」という定義の部分だ。マイクロソフトではこれに、ユーザーからの情報を収集する「Microsoft SpyNet」という仕組みを通じて対処する。新たなスパイウェアに対しどう対処したかという情報を集約することで、Microsoftの独断によるのではなく、ユーザーの幅広い判断を取り入れていく。

なおWindows Defenderでは、いわゆるウイルスの駆除は行わない。同じく無償で提供されている「悪意あるソフトウェアの削除ツール」が、BlasterやSasser、NetskyやAntinnyといった主要なウイルスの駆除を行うのに対し、Windows Defenderはスパイウェア駆除に専念するという位置付けだ。

また、企業システムで求められるであろうActive Directoryとの連携や設定/管理の一元化といった機能も提供されない。こうした機能を求める場合、マイクロソフトではサードパーティ製のセキュリティ製品を組み合わせて使うことを推奨するという。

その意味で、サードパーティが提供するセキュリティ製品とは競合しないと同社。「そもそもスパイウェア対策が進んでいない」(同社セキュリティレスポンスチームマネージャの奥天陽司氏)ことから、Windows Defenderを1つのきっかけに、業界全体でスパイウェア対策が進展することを狙っているという。

なお、同社は「Microsoft Online Crash Analysis」(OCA)を通じて、システムがクラッシュした際の詳細情報を収集、解析しているが、これを見ると「スパイウェアによるものと思われる異常終了が非常に多い」(奥天氏)。このため「システムを安定稼働させるためにもスパイウェア対策は必要だ」と同氏は述べている。

Windows Defenderの対応OSは、Windows 2000 SP4/XP SP2、Windows Server 2003 SP1。電話およびニュースグループでサポートが提供されるほか、既存のアプリケーションに対する警告などのフィードバックをWebサイトを通じて受け付ける。正式版は年内をめどにリリースされる予定で、Windows Vistaにも標準で搭載される。

関連記事

- Windows Vistaで大幅強化されたセキュリティとモバイルパフォーマンス

- MSのスパイウェア対策ソフト「Windows Defender」がβ2に

- MSのスパイウェア対策ソフト、正式名称は「Windows Defender」に

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

マイクロソフトのシニアプロダクトマネージャ、伊藤哲志氏

マイクロソフトのシニアプロダクトマネージャ、伊藤哲志氏 Windows Defenderの設定画面

Windows Defenderの設定画面