「初音ミク」ができるまで:クリプトン・フューチャー・メディアに聞く(2)(1/2 ページ)

世界初のボーカロイドは、まるで売れなかった。

ボーカロイド(VOCALOID)は、「初音ミク」に採用されている、ヤマハの音声合成ソフト初期版。人の声を元に歌声を合成して自由に歌わせることができる、声のバーチャルインストゥルメント(仮想楽器)だ。

世界初のボーカロイド製品は「LEON」(男声)と「LOLA」(女声)。メロディーと英語詞を打ち込むとそのまま歌うソフトで、2004年3月に英ZERO-Gが発売したが、まったく売れなかった。

その8カ月後に出した日本初のボーカロイド「MEIKO」(女声)は大ヒットした。開発したのはクリプトン・フューチャー・メディア(札幌市)。1000本売れたらヒットと言われるバーチャルインストゥルメント市場で約3000本(当時)売り上げ、新記録を打ち立てた。

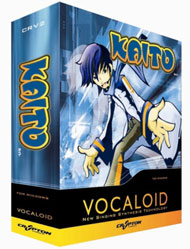

だが次の「KAITO」(男声)はまるでダメ。06年2月に発売し、500本(当時)しか売れなかった。

3人めとなる「初音ミク」のメガヒットまで、1年半を待つことになる。

プロは見向きもしないが

「どんな技術でも『一発目は外すの法則』かな」。クリプトンの伊藤博之社長(42)は言う。

「LEON」と「LOLA」がコケた理由は、いろいろ考えられる。音にこだわりのあるDTM(Desk Top Music)のコアユーザーをターゲットにしたこと、英国英語が米国人に受けなかったこと、パッケージが“唇”だったこと……。

高品質なバーチャルインストゥルメントでも、音にこだわるミュージシャンは「しょせん偽物」と冷ややかにとらえる。肉声と比べれば、ボーカロイドはやはり不自然。LEONやLOLAも保守的なプロからは、見向きもされなかった。

MEIKOも同様に、プロ向け雑誌ではほとんど取り上げられなかったという。それでも大ヒットしたのはなぜか。

「『歌う』というファンクションに反応する層は、DTM層よりも広いのでは」(伊藤社長)――そんな直感に基づく戦略が当たった。鍵は「アニメ」だ。

日本だし、アニメだよね

ギターならギターの絵、ピアノならピアノの絵と、バーチャルインストゥルメントのパッケージには、そのソフトが再現する楽器が描かれるのが一般的。LEONやLOLAは声の楽器。パッケージに唇のリアルな画像が描かれていた。

MEIKOのパッケージも、唇か、声を提供してくれた歌手・拝郷メイコさんの顔にするかが、自然な発想だっただろう。だがクリプトンはそうしなかった。

描いたのは、マイクを握った元気な女の子のアニメ風の絵。「これは歌うソフトだ」と、DTMユーザー“以外”に分ってもらい、興味を持ってもらうためのデザインだ。「実写にすると生々しい。日本だし、アニメっぽいのがいいんじゃないかと考えて」(伊藤社長)

この戦略が当たった。新しもの好きDTMユーザーに加え、バーチャルインストゥルメントをあまり利用しないライトなDTM層、そして、アニメファンも手にとってくれた。

「自分の歌を歌ってくれる知り合いがいないアマチュア層に響いたのでは」――ボーカロイドシリーズの企画を担当する同社の佐々木渉さん(28)は、MEIKOのユーザー像をそう分析する。

DTMなら1人で曲を作れるが、女の子に歌ってもらうのは大変だ。「カラオケでうまい子を見つけ、ご飯をおごったりとか……ナイーブで、女性に話しかけるのが苦手な男性ミュージシャンも多い」(佐々木さん)。そんな人が購入していったとみる。

MEIKOと同様のコンセプトで送り出した男声ボーカロイド「KAITO」はしかし、さっぱり売れなかった。DTM市場は男性が8割。「男じゃダメなんだと思った」と、2人は苦笑する。

そして07年、初音ミクの開発が始まる。

「人間の代用」から離れたかった

07年1月、「VOCALOID 2」をヤマハが発表。初代より人間に近い、自然でなめらかな歌声を再現できる技術に仕上がっていた。

MEIKOの成功とKAITOの失敗からクリプトンは、新技術にはかわいい女性の声を載せ、アニメ風のイラストを取り入れようと決めていた。バーチャルインストゥルメントの小さな市場からボーカロイドを飛躍させるために、この2つは必須だった。

だが壁にぶち当たる。声をオファーした女性ミュージシャン10人ほどに「自分のクローンが作られる」「オリジナル作品のカバー曲がはんらんする」と軒並み断られてしまったのだ。発想の転換が迫られた。

技術は進化したとはいえ、ロボっぽさが残る新ボーカロイドの歌声。「実在の歌手の声で歌うソフトを作る」というMEIKO・KAITO時代の発想から離れ、1つの新しいキャラクターを“演じて”もらおうと考え、「キャラクターボーカルシリーズ」を立ち上げることにした。

「人間の代用や模倣から、気持ちとして離れたかった」――佐々木さんは言う。「癖のある料理に癖のある香辛料を合わせるように、デフォルメされたかわいい声を入れてやると、バランスがとれるのでは、と」(佐々木さん)

「東京パフォーマンスドール」「モーニング娘。」「AKB48」と続くアイドルポップスの進化に、声優がかわいらしい声で歌う「電波ソング」の流行。そんな“旬の音楽”がボーカロイドとリンクした時、何か面白い文化が生まれるのではないか――そんな思いもあったという。

伊藤社長は「シンセサイザーとしてのボーカロイド」に興味を持った。「シンセサイザーは、オシレーター(音色変化のパラメータ)がいいと、できあがる音もいい。同じピアノの音でも、安いピアノを使うか、由緒あるコンサートグランドを使うかでは、楽器としての完成度が違ってくる」

「ボーカロイドも、ただ歌がうまいだけではなく、『面白い』『かわいい』『格好いい』といった特徴的な波形をフィーチャーすれば、オシレーターとしても面白くなり、誰かの再現ではない、新しいキャラクターのようなものを作り出していけるんじゃないかと考えた」(伊藤社長)

アニメ声からナレーションまで、声優500人分、聞き込む

アニメ業界や声優とはまるで縁がない同社。「まずは勉強」と、声優雑誌などを買いこみ、社内の隠れアニメファンを発見してレクチャーを受けた。「お前がやらなくてどうする、行ってこい!」。尻込みする社員に、伊藤社長はそんなふうに発破をかけていたという。

「クリプトン・フューチャー・メディアと申します」――札幌から都内の声優事務所に出張し、説明を繰り返した。声を元にしたバーチャルインストゥルメントで、自由に歌を歌わせられて……。なかなか分かってもらえず、言葉を尽くした。中で最もオープンな姿勢で話を聞いてくれたのが、アーツビジョン。同社の所属アーティストでボーカロイドを作ることが決まった。

同社の所属声優全員・500人分のサンプルボイスを、佐々木さんは聞き込んだ。アニメのせりふやCMナレーションなど1人1〜2分。「CDのボックスセットみたいなのをもらって」、大量の声を、仕事をしながら延々流した。「異様な光景だったかもしれませんね」(佐々木さん)

藤田咲さんを選んだのは「分かりやすくかわいらしかった」から。声だけでなく本人のキャラクターも愛らしく、ボーカロイドに託そうとしていた「未来のアイドル」のイメージにぴったり。藤田さんには「かわいらしいアイドルの声」を演じてもらい、ボーカロイドに必要な「音素」を録音していった。

初恋の年齢に

肉声でもなければ、100%合成音声でもない。声というリアルと、合成というバーチャルの間に立つ“声のアンドロイド”に、「初音ミク」という名前を付けた。未来から来た初めての音。そんな思いを込めた。

ミクは16歳。「初恋」の年齢だ。「日本だとおじさんミュージシャンも初恋の歌を歌ってる。せめてバーチャルの世界なら、初恋してそうな年齢の女の子に歌ってもらった方がいいじゃない、と思って」(佐々木さん)

最初のミクは、セーラー服を着ていた

ミクに姿を与えてくれるイラストレーターも探した。つてはまったくなかったから、ネットに頼った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

「ボーカロイドのアダムとイブ」として送り出されたLEONとLOLA

「ボーカロイドのアダムとイブ」として送り出されたLEONとLOLA 伊藤社長

伊藤社長 「日本語で歌える初のボーカロイド」として売り出したMEIKO。あらゆるジャンルの曲を歌い上げるオールマイティーな声質だ

「日本語で歌える初のボーカロイド」として売り出したMEIKO。あらゆるジャンルの曲を歌い上げるオールマイティーな声質だ KAITOもオールマイティーなボーカロイドとして売り出した

KAITOもオールマイティーなボーカロイドとして売り出した ボーカロイドシリーズをプロデュースする佐々木さん

ボーカロイドシリーズをプロデュースする佐々木さん