「早くイイ感じのAI作って」 むちゃぶり上司には“急がば回れ”で立ち向かえ!:きょうから始めるAI活用(2/3 ページ)

AIに限らず、何らかの先端テクノロジーの導入に携わったことのある方々であれば、PoCはおなじみの話だろう。これは何か新しい概念や仕組み(ITプロダクトやサービスだけでなく、映画やTV番組などの場合もある)を具体化する際に、本番で使われる成果物をいきなり作るのではなく、規模や機能などを制限した簡単な試作品を作って、その概念や仕組みが実運用可能かどうかを検証することを指す。

全く新しい仕組みは、理論上は正しく動くとされても、思わぬ落とし穴が潜んでいることが多い。そこで本番システムを作り上げる前に、試作品を作ってみようというわけだ。

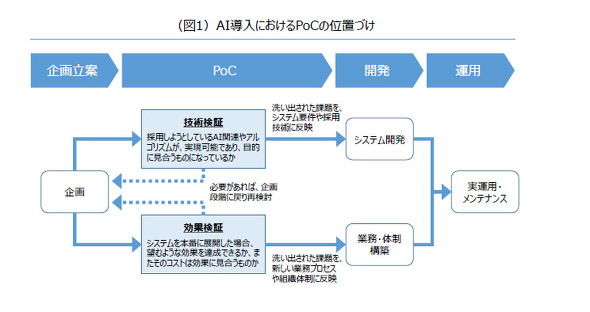

PoCで洗い出された課題は、本番システムを設計・開発する際の具体的な要件として反映される場合もあれば、企画段階に戻って案を練り直したり、プロジェクト自体を延期するという決定が行われたりする場合もある。いずれもプロジェクトのオーナー、ならびに管理者にとっては手間を増やす結果になるが、正常に動き、かつ成果も実現するシステムを作るためには欠かせないプロセスである。

PoCでは、大きく分けて2つの点が検証される。採用するテクノロジーの妥当性や実現性(技術検証)と、生み出される効果の妥当性(効果検証)である(図1参照)。

技術検証のポイント

技術検証では文字通り、いま採用しようとしている技術にフォーカスし、それを「自社において」本当に機能させることができるのかを確認する。特にAI導入の場合、別の会社で成功した技術をそのまま持ち込めば自社でも成功するわけではないという点に注意が必要だ。

他社と全く同じデータセットを用意できるわけではないし、AIから得られた結果を業務でどう活用するかによっても、採用すべきアルゴリズムが異なってくる。「他社でうまくいったから大丈夫だろう」という思い込みで技術検証をスキップしてはならない。必ずPoCを実施し、自社で用意できるデータと目指す業務の姿に対して、どのようなAI関連技術やアルゴリズムを選べばゴールを達成できるのかを見極めるのである。

効果検証のポイント

効果検証では、構築したAIから期待通りの効果が得られたか、またそのためにどのような作業が求められたかを確認する。いくら技術的に構築可能だからといって、そのために現状以上の手間がかかるのであれば意味がない。

例えば「AI-OCR」で手書き文字を読ませてテキストデータ化しようとしたとき、元となる紙の資料をスキャナでデジタル化し、極めて精細な画像データにすれば高い精度で読み取れることが分かったとしよう。

しかし現在の業務で、全国にある事務所から紙の資料をFAXで送ってもらい、本社のオペレーターがそのFAXを確認してテキスト化していたとしたらどうだろうか。事務所の数にもよるが、対象となる各拠点に高性能のスキャナを導入し、事務担当者にその操作方法と画像データのメール送信手順を学んでもらうためには、相当なコストと時間が必要になるだろう。

また実は、本社のオペレーターがテキスト化を行う際に、内容に明らかな誤りがある場合にはその場で事務所に電話し、紙の資料の訂正を求めているかもしれない。そうなると、そのチェックが行われなくなることによって発生するコスト(後続プロセスでのチェック作業の追加や手戻りの発生による余計なコストなど)も検証の際に考慮に入れる必要がある。

もちろん、こうした既存プロセスに手を入れる際の「見えないコスト」は、AIに限った話ではない。またここで挙げたのは分かりやすい例であり、机上の検討でも気付くことができるだろう。しかし「人工知能」というイメージが先行し、まるで人間のように作業してくれるのではないかと思い込んでしまうことで、人間の担当者が無意識のうちに行っている作業が見落とされるケースも多い。

実際に近い作業を通じて、そうした見落としを洗い出すことができるという点でも、PoCは極めて重要なステップとなる。

一番の近道は「自分で手を動かすこと」

先ほど生存バイアスに触れたが、近年よく知られるようになったこの心理的傾向は、分かっていても陥ってしまうことが多い。目の前にあるサンプルが生存者(つまり何らかの取り組みの成功者)しかない以上、彼らを参考にするしかないためだ。そして戦いの途中で命を落とした(つまりプロジェクトに失敗した)人々の声は、当然ながらなかなか表には出てこない。

ならば取るべき手段は1つだ。自ら戦場に出向いて、そこで何が起きているのかを身をもって体験するしかない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR