「3分の1はお蔵入り」 失敗例に学ぶAIプロジェクトの勘所(2/2 ページ)

その3:アルゴリズム開発

経営者にとって頭が痛いのが、アルゴリズム開発で積み重なるコストだ。児玉さんは「ベンダーからの提案を咀嚼(そしゃく)できないのは一番の地雷」と警鐘を鳴らす。

例えば、AIの予測モデルを作るプロジェクトを始めるときに、外部のベンダーを頼ったとしよう。そこで複数のアルゴリズムを組み合わせる必要があると言われた場合、依頼した側でAI開発の知識が不足していると、提案されるがままに“過剰な実装”をしてしまう可能性がある。

児玉さんは「どのベンダーも、うちは画像認識が得意ですなど得意ジャンルをうたっている。それが自社にとって必要なものかどうか、見積もりの確認ポイントを分かっていないといけない」と説明する。

その4:評価、次のステップ

そして、ようやくAIを開発できたとしても「思っていたものと違うものができた」「利用者が必要としていないAIが完成してしまった」と、求めていた成果物を得られずがっかりする例はある。

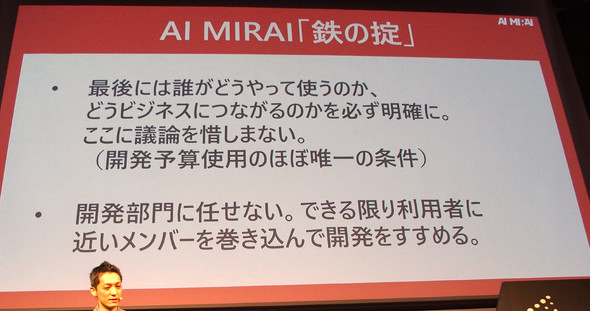

「誰も使わないものができてしまう」という課題は、電通社内でも抱えているという。児玉さんは「誰がどのように使うのかという設計をあらかじめ明確にしなければならない」と強調する。

「マーケティングと同じで、すごくおいしいものを作りましたと言っても、誰が、いつ、どういう気持ちでそれを食べるのかまで設計しないと誰も食べてくれない。便利なAI、使いやすいAIを作りましたというだけでは誰も使ってくれない」(児玉さん)

これを防ぐには、AI開発を開発部門だけに任せるのではなく、利用者に近いメンバーを巻き込んで開発を進める必要があるという。「AI開発は“俺が使いたい”というような、一人称のドリブンが重要になってくる」(児玉さん)

児玉さんがリーダーを務めるAI MIRAIでは、AIプロジェクトを進める上で起こる失敗の経験を“集合知化”することに努めている。経験値の高いメンバーが新プロジェクトのフォローに入ることで知見をためていき、いまでは機械学習開発の約半分を内製できるようになったとしている。AIプロジェクトを成功させるには、挑戦と失敗を繰り返す“急がば回れ”の精神が重要なのかもしれない。

関連記事

「AIプロジェクトを担当してくれ」突然の上司のむちゃぶり あなたが最初にやるべきことは?

「AIプロジェクトを担当してくれ」突然の上司のむちゃぶり あなたが最初にやるべきことは?

「ウチの会社でもAIを使おう」――急に上司からこんなむちゃぶりが飛んできたら、どうすればいい? AI初心者のビジネスパーソン向けに企業のAI導入について分かりやすく解説する新連載がスタート。 “がっかりAI”はなぜ生まれる? 「作って終わり」のAIプロジェクトが失敗する理由

“がっかりAI”はなぜ生まれる? 「作って終わり」のAIプロジェクトが失敗する理由

AI(人工知能)は「作って終わり」ではなく、その後の運用次第で成否が決まると言っても過言ではない。運用時に気を付ける3つのポイントとは。 「早くイイ感じのAI作って」 むちゃぶり上司には“急がば回れ”で立ち向かえ!

「早くイイ感じのAI作って」 むちゃぶり上司には“急がば回れ”で立ち向かえ!

AIプロジェクトの担当者になったあなたは、どういった準備を進めていけばよいのだろうか。目標設定、データ準備が済み、いよいよPoCに取り掛かる。 「何のためのAIか考えて」 ゲームAIの実装で重ねた苦労、DeNAが伝えたい“4つのポイント”

「何のためのAIか考えて」 ゲームAIの実装で重ねた苦労、DeNAが伝えたい“4つのポイント”

ディー・エヌ・エーが、技術者向けのイベントを実施。ゲームAIの実装を事例に、AIプロジェクトの進め方のポイントを解説した。 熟練工が1週間かかる調整作業→AIは1日で完了 三菱電機と産総研がFA分野でAI活用

熟練工が1週間かかる調整作業→AIは1日で完了 三菱電機と産総研がFA分野でAI活用

三菱電機と産業技術総合研究所が、工場での生産ラインの準備作業を効率化するAI(人工知能)技術を共同開発した。 過酷なアニメ制作の現場、AIで救えるか 「動画マン」の作業を自動化、DeNAの挑戦

過酷なアニメ制作の現場、AIで救えるか 「動画マン」の作業を自動化、DeNAの挑戦

過酷な労働環境が問題視されるアニメ制作の現場をAI(人工知能)が救えるか。ディー・エヌ・エーが提案する手法は。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR