四角が丸に、魚が蝶に──“不可能立体”研究10年、杉原教授が導き出した「錯視の方程式」(1/3 ページ)

四角柱がねじれたようにつながる「ペンローズの四角形」、永遠に登り続けるように見える「無限階段」──「不可能図形」と呼ばれる、現実にはありえないと思われていた図形を、数学の力で現実に作り出した研究者がいる。

明治大学先端数理科学インスティテュート所長の杉原厚吉特任教授は、2009年に同大に着任して以来、無限階段のような「だまし絵」の立体化の他、鏡に写すと姿が変わる「変身立体」、180度回転させても逆方向を向かない「右を向きたがる矢印」など、現実にはありえないような「不可能立体」を生み出し、話題を呼んできた。

杉原教授は3月に明治大を定年退職するに当たり、12日に最終講座を行った。10年間の錯視研究で、「タネ明かしをしても脳は錯覚を修正できないこと」と「両目で見ても錯覚は起こる場合があること」に衝撃を受け、その上で1つの疑問が浮かんだと話す。

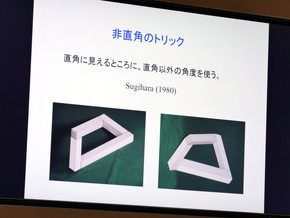

「非直角を直角に見せる」新たな立体トリックを考案

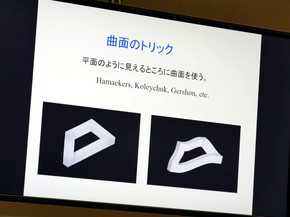

ペンローズの四角形に見える立体を作ったのは、杉原教授が初めてではない。従来も、実際にはつながっていない四角柱をつながっているように見せかける「不連続のトリック」や、四角柱を曲げてつながった立体を作る「曲面のトリック」といった立体化があったが、杉原教授は「直角に見えるところに直角以外の角度を使う」という方法を取った。

非直角のアプローチでは、四角柱は曲がらず、不連続にもならない。

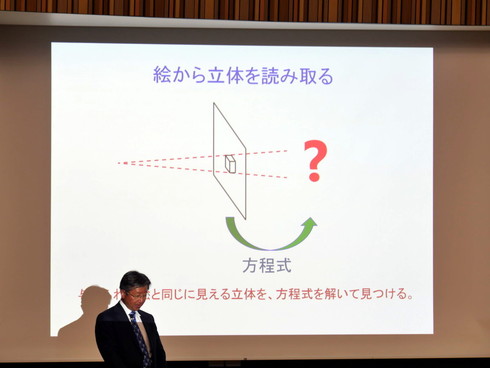

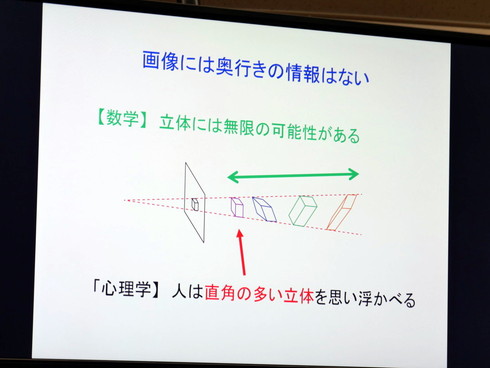

教授は、不可能立体を作るために数学的な方程式を解いているという。「絵には奥行き情報がないから、絵と同じように見える立体はたくさんある」(同)。無数にあり得る立体の中から、人の脳は無意識のうちに「これだ」と決めつけ「現実には作れない」と考えるが、方程式に解があれば、その立体は作れるというのが杉原教授の理論だ。

そして、脳が「これだ」と決めつけがちなのが「直角の多い立体」。

実際には直角ではないのに、ある視点から見たときにあたかも直角に見えてしまうと脳は「直角だ」と強く思い込んでしまい、その結果として目の前にありえない立体があるように錯覚してしまうのだという。

タネ明かしをしても錯覚し続ける脳

杉原教授が非直角のトリックを発表したのは、明大着任前の電子技術総合研究所(現産業総合研究所)時代の1980年。当時から不可能立体の魅力にとりつかれてはいたが、「タネ明かしをすればそれで終わりなので残念」とも考えていたと話す。

しかし、不可能立体を長く研究してきた中で、「タネ明かしをしても、脳は錯覚を修正できない」ということに気付き、衝撃を受けたという。

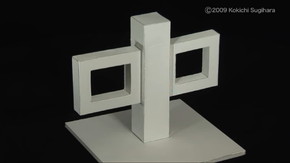

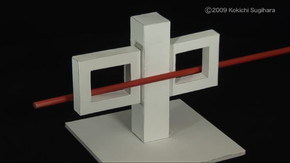

例えば、長方形の窓枠が並行に並ぶところを、真っすぐな棒が格子をジグザグに交差するように見える不可能立体がある。

タネ明かしをすると、実は窓枠は長方形ではなく平行四辺形で、側面から見ればその様子がよく分かる。だが、元の角度に戻って見てみると、やはり長方形の窓枠と、ありえない交差をしている棒があるようにしか見えない。

なぜ、すでに実際の形を見たにもかかわらず脳は錯覚を続けるのか。杉原教授は、「画像から奥行きを読み取る脳の働きは、知識を無視した自動処理で行われるからだ」と解説する。

「実は、錯視の研究は幾何学ではなく脳科学だった」──衝撃とともに、杉原教授は自身の研究領域が計算科学で完結するものではなく、脳科学も必要であることに気付いたと振り返った。

両目で見てもだませる錯視

多くの立体錯視には、ある欠点がある。それは、「両目で見るとタネが分かる」ということだ。これは人が両目の視覚情報から見たものの奥行きを計っているからだ。

カメラで撮影した立体をスクリーン越しに見てもらう分には、奥行きがバレないため問題ないが、実物を見てもらう際には片目を閉じてもらわないとうまく錯視を実感してもらえないという課題があった。

これを、杉原教授は2つのアプローチで解決した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR