AIで病気に関連する遺伝子を発見 京大がIBM Watson活用

京都大学は8月3日、米IBMのAI(IBM Watson)を利用して目の病気に関連する遺伝子変異を発見したと発表した。複数の遺伝子が発症に影響する「多因子疾患」などの解明に、AIが役立つ可能性が見えてきた。

研究チームが調べた病気は、角膜が薄くなったり変形したりする原因不明の病「円すい角膜」。1つの遺伝子変異で必ず発症するわけではなく、病気を引き起こしやすくする遺伝子(感受性遺伝子)が複数あることがこれまでの研究で知られている。

同チームは、約5000人を対象に角膜の厚みに関連する遺伝子を統計的な手法で調査。約180人の円すい角膜患者の検体も使って調べたところ、新たに「STON2」という遺伝子が感受性遺伝子であることが分かった。

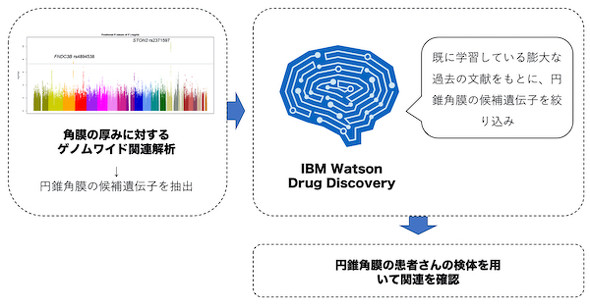

統計的な手法では絞りきれなかった遺伝子の候補の中からさらに感受性遺伝子を探すため、同チームはAI「Watson for Drug Discovery」を使用。同AIはこれまでに報告された文献を全て学習済みで、候補遺伝子群と教師データとなる遺伝子群を入力することで遺伝子の関連度を可視化する機能を持つ。

今回見つかったSTON2を含め計7個の感受性遺伝子と、統計的な手法で一定以上の関連があると認められた42個の候補遺伝子を同AIに入力したところ、候補遺伝子を7個まで絞り込めた。さらに円すい角膜との関連を調べた結果、「SMAD3」という新規の感受性遺伝子が見つかった。

研究チームは「感受性遺伝子の発見にAIを活用することで、サンプル数に依存する度合いを減らせる」とし、サンプル数を集めるのが難しい希少疾患の解明にAIが役立つ可能性があるとコメントした。

研究成果は、7月31日付で英Springer Natureの学術誌「Communications Biology」に掲載された。

関連記事

東芝と信大、“がんにだけ届く”遺伝子治療薬 マウスで効果確認

東芝と信大、“がんにだけ届く”遺伝子治療薬 マウスで効果確認

東芝と信州大学は、がん細胞にだけ取り込まれる遺伝子治療薬の効果をマウスの実験で確認したと発表した。実用化に向けて研究を進める考え。 血液1滴から13種類のがんを検出 精度は99% 東芝が技術開発

血液1滴から13種類のがんを検出 精度は99% 東芝が技術開発

血液1滴から13種類のがんを99%の精度で検出する技術を東芝が開発。実用化に向け、2020年から実証試験を進める計画だ。 体温でDNAを5000倍に増幅する人工細胞、東北大などが開発

体温でDNAを5000倍に増幅する人工細胞、東北大などが開発

東北大学と東京工業大学の研究グループは、37度という人間の体温と同じ環境で、特定のDNAを5000倍に増幅する人工細胞を開発した。 葉っぱの細胞を単独で幹細胞に戻す遺伝子発見「全ての生物で初」

葉っぱの細胞を単独で幹細胞に戻す遺伝子発見「全ての生物で初」

1つの遺伝子発現で、植物の分化細胞が幹細胞へ変化することを確認できた。単独遺伝子の発現で幹細胞化するのを確認できたのは全ての生物で初だという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR