最高裁で逆転無罪の確率は0.02%──針の穴を通したCoinhive裁判 覆った“従来の法解釈”

2022年1月に決着したCoinhive裁判。最高裁で逆転無罪を勝ち取った平野敬弁護士が、1月31日に開かれた日本ハッカー協会のイベントで、最高裁での論点と、その判決が示した法解釈への影響力について解説した。

関連記事:【前編】Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで

関連記事:【後編】「モロさんはスパルタクスだった」──Coinhive裁判がもたらした“抑止力”

“0.02%”を覆す1本の電話 「心臓が止まるかと思った」

Coinhive裁判は横浜地方裁判所の第一審で無罪判決を受けた後、東京高等裁判所の第二審では逆転有罪となった。平野弁護士によると、第二審で有罪が出た場合、最高裁で逆転無罪になる確率は約0.02%という。

「(不安を与えないよう)モロさんには言わなかったですが、ソシャゲのガチャで星5キャラを2連続引けるかどうかというところですね」(平野弁護士)

そんな平野弁護士の下に2021年10月7日、最高裁から電話が来た。内容は「弁論を開くことになった」というものだ。

平野弁護士は「心臓が止まるかと思った」という。そもそも上告棄却され弁論が開かれることも少ない状況で、最高裁が弁論を開くというのは、逆転する場合にほぼ限られる。

「これはもしかしていけるのではないか」──。

論点は刑法のみに絞られた

12月9日に始まった最高裁第一小法廷での弁論。平野弁護士は普段立ち入ることのない舞台に緊張が止まらなかったという。

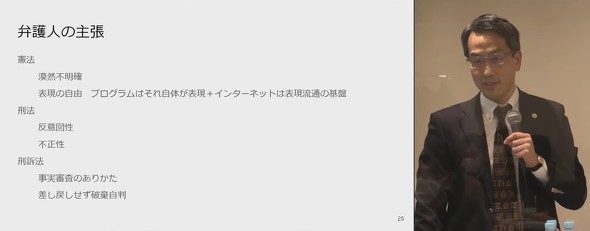

平野弁護士の主張は3点で構成される。一つは刑法の視点。Coinhive裁判の主な論点の一つは「Coinhiveに反意図性、不正性があるか否か」だ。Coinhiveを設置したWebサイトの利用者にとって、Coinhiveの挙動などが使用意図に反していないか、Coinhiveが不正なプログラムではないかという点だ。

もう一つが憲法の視点。「反意図性や不正性は漠然としていて不明確で、憲法第31条に反しないか」「プログラムは表現であり、過度な規制はいけないのではないか」という論点だ。

最後が、裁判過程の事実審査の在り方や判決の出し方に、刑事訴訟法上の問題があるのではないかという点だ。

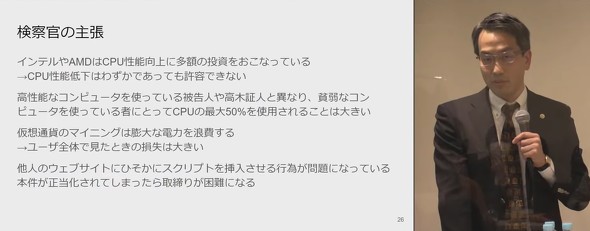

弁護側は、CoinhiveによるCPUの性能低下はごくわずかであり“不正性”は無いと主張した。これに対し検察側は「CPUメーカーは性能向上に多額の投資をしており、性能低下はわずかでも許されない」「被告人や証人のPCは高性能だが、一般のPCにおいてはCPUの性能低下は大きく影響する」「仮想通貨のマイニングは膨大な電力を浪費するので、ユーザー全体で見たときの損失が大きい」などと主張した。

中でも平野弁護士が興味深いと感じたのは「不正指令電磁的記録に関する罪」と「不正アクセス禁止法」の関係だ。

無罪になったら不正アクセスの取り締まりがやりづらい

検察の答弁をまとめると「不正アクセス禁止法は侵入した時点から時効の計算が始まるため、不正アクセス後に長期にわたり金銭を稼ぐ場合は不正指令電磁的記録に関する罪で取り締まれないと困る」ということだった。つまり、本件を有罪にできないと不正アクセスの取り締まりがやりづらい、という主張だ。

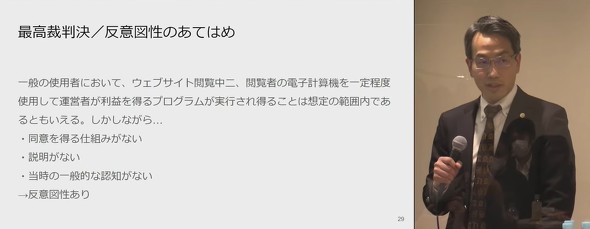

弁論を受けた最高裁は判決の中で、平野弁護士が挙げた憲法と刑訴法の観点には触れず、「反意図性と不正性」に絞ることに。そして「反意図性は認めるが、不正性を認めない」という結論を出した。

Coinhiveは「意図に反するが不正ではない」

反意図性については、一般ユーザーのWebサイト閲覧中に、閲覧者の計算資源を使用して運営者が利益を得るプログラムが実行されるのは想定の範囲内と判断。一方で、Coinhiveに閲覧者の同意を得る仕組みも機能の説明も無いこと、当時はCoinhiveそのものの認知も進んでいなかったことから、ユーザーの意図に反する部分があったとした。

一方、不正性については、Coinhiveは他の広告表示プログラムに比べても計算資源への影響は大きくなく、閲覧者の同意無く実行される点についても同様に「社会的に許容できる範囲内」として不正なものではないと判断した。

憲法、刑法学者にとってもインパクトのある判決

本判決を巡り、平野弁護士が注目したポイントは2点ある。

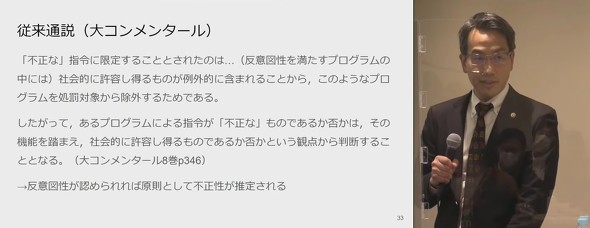

一つは従来の通説とは異なる見方が示された点だ。「大コンメンタール」と呼ばれる刑法の注釈書によれば、反意図性があっても不正性がなければ処罰対象から除外されるが、反意図性が認められれば原則として不正性も推定された。無罪になるには“社会的に許容し得ること”を示すことで不正性を否定する必要があった。

一方、最高裁は、反意図性と不正性はそれぞれ独立した要件であり、反意図性はユーザーの心理的な面から、不正性はプログラムの動作やPCへの影響度といった物理的な面から客観的に判断するという枠組みを示した。

従来の基準では社会的に許容し得るもののみが、不正性を否定され無罪となるが、この基準では、社会的に許容し得ないもののみが不正と判断される。第一審と結論は似通っているが、判決を導き出すプロセスに違いがある。

平野弁護士が最も注目したのは、最高裁が判決の中で「Webサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは、Webサイトによる情報の流通にとって重要である」と示した点だという。

「ここを正面から認めたのは意外でしたし、多くの憲法学者、刑法学者にとっても非常にインパクトのある文章だったようです。現代における言論の在り方について最高裁の価値観を示すものだと評価できる」(平野弁護士)

【後編】「モロさんはスパルタクスだった」──Coinhive裁判がもたらした“抑止力”

関連記事

Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで

Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで

Coinhive裁判が幕を閉じた。結果は二審の判決を覆し無罪。社会的意義の大きい裁判を無罪に導いた平野敬弁護士が、日本ハッカー協会のイベントで、Coinhive事件発生当初から無罪を勝ち取るまでの“ドラマ”を語ってくれた。 「モロさんはスパルタクスだった」──Coinhive裁判がもたらした“抑止力”

「モロさんはスパルタクスだった」──Coinhive裁判がもたらした“抑止力”

最高裁で逆転無罪を勝ち取ったCoinhive裁判。平野弁護士はこの裁判を戦い抜いたモロさんを、古代ローマの「スパルタクス」に例える。スパルタクスはローマの奴隷を取り巻く法令が大きく変化した起点になったからだ。 Coinhive事件、無罪確定 二審の有罪判決から逆転

Coinhive事件、無罪確定 二審の有罪判決から逆転

最高裁判所は、Coinhive事件に対して二審の有罪判決を破棄し、無罪判決を下した。 「広告表示と比較して、PCに与える影響は許容範囲内」──Coinhive事件、最高裁の判決全文

「広告表示と比較して、PCに与える影響は許容範囲内」──Coinhive事件、最高裁の判決全文

仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」の設置によりWebデザイナーの男性が不正指令電磁的記録保管罪に問われた「Coinhive事件」を無罪と判断した理由について、最高裁が全文を公開した。- Coinhive裁判、逆転有罪の根拠は? なぜ無罪判決は覆ったのか

Coinhiveを閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性の控訴審判決で、東京地裁は2月7日、罰金10万円の有罪を言い渡した。なぜ一審の無罪から控訴審では有罪に覆ったのか、裁判の争点を整理する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR