DXにノーコードは役立つのか? 正しい使い方の理想と現実(1/2 ページ)

DX(デジタルトランスフォーメーション)。ITを活用した先進的なサービスを提供する企業が急速に資金を集めて成功を収める昨今、その他の多くの企業にとっても、今後の生き残りをかけて対応を早急に検討しなければならない課題だ。

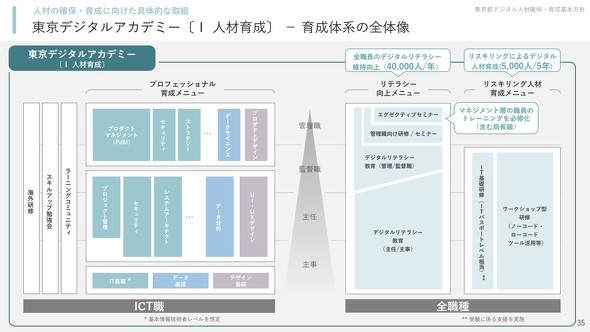

2022年2月には東京都が、DXに向け大規模なデジタル人材育成計画を打ち出した。ICT職向けの専門的な研修に加え、全職種向けに年間4万人が受講可能なデジタルリテラシー研修を実施する。さらに、5年かけて5000人に、デジタル化の課題を解決するスキルを習得させるとしている。

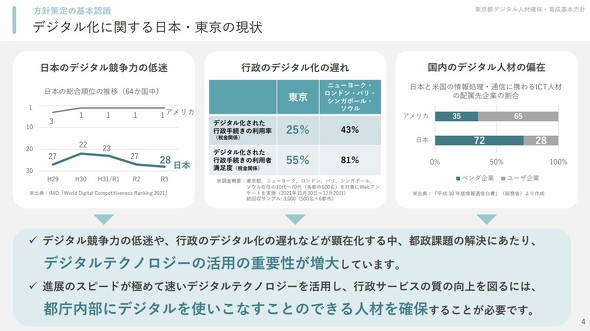

この計画の基本方針の中で東京都は、現状認識として(1)日本のデジタル競争力が低迷していること、(2)行政のデジタル化も海外に比べ遅れていること、(3)米国に比べて日本ではICT人材がベンダー企業に偏っていること──の3つを挙げている。

DXに向けては、社員全員にデジタルスキルが備わっていることを前提に組織自体の動き方を変えていくことが競合優位性につながるとされているため、内部人材のデジタルスキル習得に舵を切った東京都の姿勢は当然といえそうだ。

特集:現場の課題に“処方箋” 手元で始める「身の丈DX」

DXの実現には、トップダウンによるビジョン先行型と、現場からのボトムアップで実現するパターンがある。後者は劇的な効果までは期待しにくいものの、現場の課題と解決の必要性をよく知る現場担当が主導するため、結果につながる可能性は高い。本特集では現場のDX課題に注目し、最新事例やうまく実施する上でのコツなどをお届けする。

東京都が千人規模のノーコード人材を創出

そんな東京都が、5年かけて5000人に対して実施していく育成メニューを見てみると、ITパスポート相当とする基礎研修の他に、ノーコード・ローコードツール(以下、まとめてノーコードとする)の活用などを身に付けるためのワークショップ型研修が挙げられている。

ノーコードは、非ITエンジニアでもアイデアがあればアプリケーションを作れるとして国内外で活況を呈している。一方、一企業が提供するサービスであることや、かつてあった、ソフトウェア設計やソースコード自動生成を行える「CASE」(Computer Aided Software Engineering)ツールが廃れた背景から、持続性や有効性を疑問視する声もある。

社員全員がプログラミングスキル・リテラシーを持つのは組織が大きければ大きいほど難しいため、ノーコード活用を模索するのは選択肢として不思議ではない。

しかし、技術に対して懐疑的な声もある中、DXに向けた動きとしてノーコード活用は妥当なのか? あるいはDXに対しどうノーコードを活用するのが正しいのか? そんな疑問を、ノーコードのユーザーコミュニティーを運営する一般社団法人NoCoders Japan協会の高橋翔代表理事と西谷大輔理事にぶつけた。

理想は「エンジニアとの住み分け」と「マイクロサービス化」

「DXはビジネスを変える取り組み。そのように変容が大きな場所では、ノーコードは使いづらいでしょう」と西谷さんは切り出す。

「DXに近い場所では、エンジニアがコードを書かないといけない。そして、エンジニアは市場的に不足しています。このため、DXに取り組むと現場に近いところが手薄になります。こういう現場で、従来は紙で行っていたような作業がある場合は、それを迅速に改善するのにノーコードは有効と思います」

「そして、うまくマイクロサービス化することが重要」と西谷さん。ノーコードで巨大なプロダクトを作るのではなく、小さくデジタル化を図り、そこから得られたデータを最終的にデータレイクに保存する──「そういう使われ方が理想ではあります」と西谷さんは話す。

システムを魔法のように作れるツールではないという現実

「ただ、現実にそういう使い方ができるのは、もともとITリテラシーが高い一部の企業に限られています」と西谷さん。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

西谷大輔理事

西谷大輔理事