「3Dデジタル生物標本」1400点以上、九大が公開 ダウンロード自由、メタバースでも利用可

» 2022年08月26日 17時25分 公開

[松浦立樹,ITmedia]

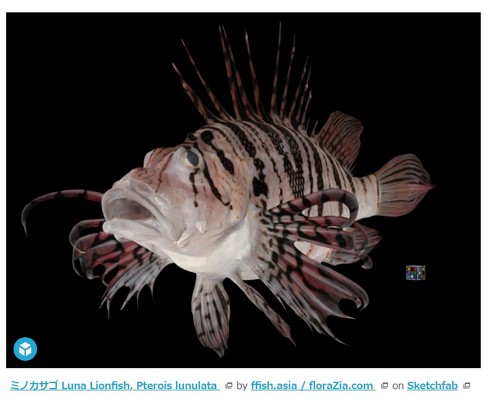

九州大学は8月26日、3Dモデル化した生物標本1400点以上をオンライン公開した。被写体をさまざまな角度から撮影し3Dモデル化する手法「フォトグラメトリ」を使い、水生生物など700種以上1400点のデジタル標本を作成したという。ライセンスはCC BY 4.0で、誰でも自由にダウンロードや配布が可能。

九州大学持続可能な社会のための決断科学センターの鹿野雄一特任准教授が開発した、生物標本を対象としたフォトグラメトリ手法「バイオフォトグラメトリ」を使い、3Dモデルを作成した。これまで生物学分野ではフォトグラメトリはあまり活用されず、CTスキャナーやMRIでの内部構造のモデル化が主流だったという。

生物標本は、分類学や生態学などの研究を進める上で重要な役割を担う。しかし、いくら厳重に管理しても標本の劣化や退色は免れず、利用の際に紛失や損傷のリスクも付きまとう。そのため、近年多くの博物館では、標本のリストや画像をオンラインで公開するようになった。とはいえ、標本を細く観察・計測するには実物にアクセスする必要があったという。

同大は「今後、バイオフォトグラメトリの普及が進むと、絶滅種などの重要な標本も3D モデルで順次オンラインで公開されるようになる」と説明。生物学だけでなく、メタバースやバーチャルリアリティー(VR)などさまざまな分野への応用も考えられるとしている。

この研究はブルガリアの科学誌「Research Ideas and Outcomes」に8月8日付で掲載された。

関連記事

呼気で個人認証、原理実証に成功 精度は98%

呼気で個人認証、原理実証に成功 精度は98%

人の呼気から得られる科学情報を個人認証に活用する技術の原理実証に成功したと東京大学大学院などの研究グループが発表した。なりすまし対策にも有効だという。 量子コンピュータでも解読できない暗号技術、東大らが開発

量子コンピュータでも解読できない暗号技術、東大らが開発

東京大学と九州大学マス・フォア・インダストリ研究所、日本電信電話(NTT)の研究チームは、量子コンピュータでも解読できない新たなデジタル署名「QR-UOV署名」を開発したと発表。 あらゆる病気の治療薬をAIで発見? 九大などが査読前論文を発表 「タンパク質の立体構造を使わず高速に探せる」

あらゆる病気の治療薬をAIで発見? 九大などが査読前論文を発表 「タンパク質の立体構造を使わず高速に探せる」

九州大学などの研究チームは、疾病の原因であるタンパク質のアミノ酸配列から治療薬を見つけ出すAI「LIGHTHOUSE」を開発したと発表。実験では、新たな抗がん剤や抗菌薬を見つけられたという。 スマホだけで高精度3Dスキャン、EpicGames子会社がアプリ発表 1万人のテスター募集は開始日に満員

スマホだけで高精度3Dスキャン、EpicGames子会社がアプリ発表 1万人のテスター募集は開始日に満員

米EpicGames傘下のCapturing Realityが、スマートフォンで撮影した写真を基に3Dモデルを生成できる3Dスキャンアプリ「RealityScan」のβテストを始めた。 「猫の理解度高すぎ」 迷い猫になって街を探索するゲーム「Stray」が話題 開発スタッフ数は猫>人間

「猫の理解度高すぎ」 迷い猫になって街を探索するゲーム「Stray」が話題 開発スタッフ数は猫>人間

7月19日に発売したアドベンチャーゲーム「Stray」が「猫の理解度高すぎ」「プレイしていると猫の気持ちが分かる」と話題に。「Googleトレンド」によれば「Stray」という語は19日だけで5万回以上検索されたという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PRアイティメディアからのお知らせ

SpecialPR

あなたにおすすめの記事PR