真面目なのに怪しさ満点、科博の特別展「毒」が面白い 「毒まんじゅう」も売ってる(1/4 ページ)

国立科学博物館で開催している特別展「毒」。面白いのは“毒”というテーマが、国立科学博物館で扱う様々なジャンルの、ほぼ全てを網羅する内容になっているところだ。動物から植物、菌類、鉱物、人類史に理化学分野まで、これらの学術研究にまたがる毒という存在と考え方を総括的に展示し、しかも見る人々の生活と結びつけようと試み、それはかなり成功している。

監修スタッフを見ればそれが分かる。同館の植物研究部長の細矢剛氏を始め、動物研究部の脊椎動物研究グループから研究主幹の中江雅典氏と研究員の吉川夏彦氏、同じく動物研究部ながら、こちらは陸生無脊椎動物研究グループ 研究員の井手竜也氏、植物研究部からは陸上植物研究グループ長の田中伸幸氏に、菌類・藻類研究グループ 研究主幹の保坂健太郎氏、さらに地学研究部 鉱物科学研究グループ 研究主幹の堤之恭氏、人類研究部 人類史研究グループ長の坂上和弘氏、理工学研究部 理化学グループ 研究員の林峻氏が名を連ねている。

展示は5章で構成されている。

第1章「毒の世界へようこそ」では、毒とは何か? や、毒の種類、それらの毒は人体にどのように作用するものなのか、といった、毒の基礎的な総論がパネルと動画で展示されている。「神経毒」という言葉は聞いたことがあっても、これが実際、どういう作用によって人を害するのかを具体的に説明することができる人は少ないだろう。動画での説明はとても分かりやすく、この先の展示への基礎知識をここで得ることができる。

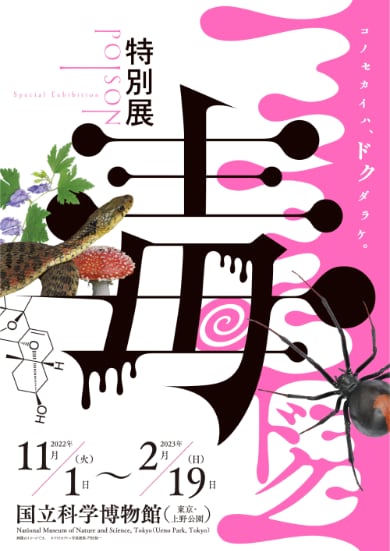

第2章は「毒の博物館」。毒を持った動物、植物、菌類といった生物を展示する、この展示のメイン部分だ。単に毒を持つ生物の標本が並んでいるだけではなく「攻めるための毒」「守るための毒」「珍しい毒」などの分類で、毒の性質や毒を持って生きる理由に踏み込んでいるのが面白い。

さらに、自然の中にある鉱物や無生物の中の毒や、ヒトが作り出した毒まで、この世界の、あらゆる毒が並ぶのは圧巻。

第3章は「毒と進化」。毒の存在が生物同士の関係性に影響し、長期的には進化として現れたりもする、その相互影響について、標本で見せてくれる。毒を持たない生物が、生存戦略として「毒の盗用」を行っている事例など、興味深い展示が並ぶ。個人的に1番楽しめたのがここだ。

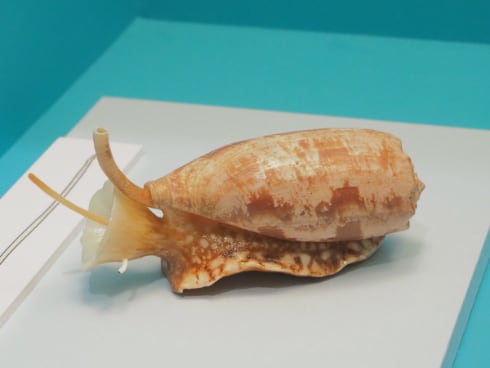

空気中の窒素からアンモニアを取り出すことに成功したフリッツ・ハーバー博士が、星薬科大学創始者でSF作家・星新一の父である星一氏に招かれて訪日した際の写真。ハーバー氏は後に毒ガスや防毒マスクの開発に携わる(星薬科大学蔵 星薬科大学100周年記念写真集より)

空気中の窒素からアンモニアを取り出すことに成功したフリッツ・ハーバー博士が、星薬科大学創始者でSF作家・星新一の父である星一氏に招かれて訪日した際の写真。ハーバー氏は後に毒ガスや防毒マスクの開発に携わる(星薬科大学蔵 星薬科大学100周年記念写真集より)第4章は「毒と人間」。人間が、毒とどのように付き合ってきたのか、どう利用し、研究してきたのかの歴史と今についての展示だ。それこそ、研究者としてのプリニウスから、毒使いとしてのボルジア家まで、毒と付き合う人間の姿が並ぶ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR