“圧勝”の楽天モバイル、“虎の子”奪われる携帯3社 波乱となった「プラチナバンド再割り当て」(1/3 ページ)

携帯4社の中で楽天モバイルだけが保有していない、いわゆる「プラチナバンド」。その再割り当てに関する議論が総務省で進められていたが、大荒れの議論の末に出た報告書案では、楽天モバイルの意見がほぼ全面的に反映される結果となった。楽天モバイルと他の3社との意見には非常に大きな隔たりがあったにもかかわらず、なぜ楽天モバイルが圧倒的に有利な結論が出るに至ったのだろうか。

意見が真っ二つに分かれた再割り当て議論

携帯電話業界で1GHz以下の周波数帯を指す「プラチナバンド」は、障害物を回避しやすく建物の中や遠方に飛びやすいので、少ない基地局で広範囲をカバーできることから携帯電話会社にとって最も重要な周波数とされている。いわば「虎の子」だ。そしてそのプラチナバンドの免許を現在保有しているのは、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの大手3社である。

一方で2019年に新規参入した楽天モバイルは、既に有効活用できるプラチナバンドの空きがなかったこともあってプラチナバンドの免許を保有していない。そこで浮上したのが、3社が保有するプラチナバンドを楽天モバイルに再割り当てするという議論である。

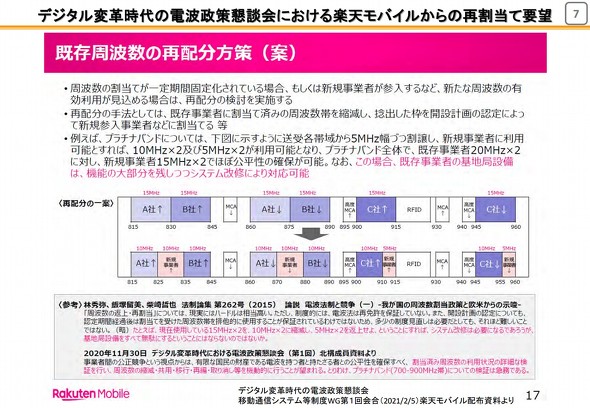

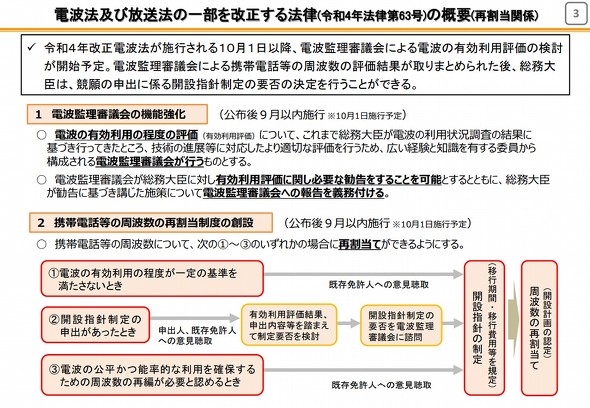

その根拠となったのは、2022年10月1日に改正された電波法である。この法改正によって「電波の有効利用の程度が一定の基準を満たさないとき」「電波の公平かつ能率的な利用を確保するための周波数の再編が必要と認めるとき」、そして「開設指針制定の申し出があったとき」(競願の申出)に、携帯電話周波数の再割り当てができるようになったのだ。

総務省「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース」第10回会合資料より。2022年10月1日に改正された電波法によって、競願の申し出をすることで他社から周波数免許を“奪う”ことができるようになった

総務省「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース」第10回会合資料より。2022年10月1日に改正された電波法によって、競願の申し出をすることで他社から周波数免許を“奪う”ことができるようになったそこで楽天モバイルは電波法改正がなされることを機として、競願によって他の3社から“奪う”ことでプラチナバンドを獲得する方針を打ち出した。具体的には3社からアップロードとダウンロード用を合わせて5MHz幅×2のプラチナバンドを再割り当てしてもらい、15MHz幅×2ずつ獲得するというもので、公平性や既存ユーザーへの影響を考慮して特定の1社からではなく、3社から同じ幅の帯域を獲得する方針を取ったようだ。

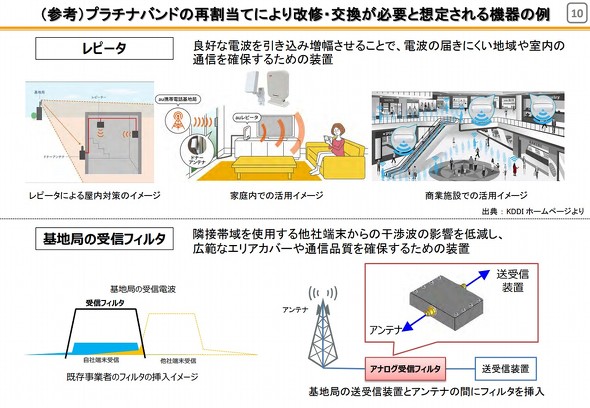

ただ当然のことながら、プラチナバンドは3社が最も活用している周波数帯の1つであり、それが一部でも失われるとなれば影響は決して小さなものではない。実際、楽天モバイルに周波数を渡すとなれば、電波を増幅する「レピーター」を改修して楽天モバイルに渡した分の電波を増幅しないようにしなければいけないし、隣接する楽天モバイルの周波数帯と干渉しないよう「フィルター」を設置する必要も出てくる。

そうしたことから総務省は、有識者会議「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース」でプラチナバンドの再割り当てに関する議論を進めてきたのだが、3社が「レピーター交換等に最大10年はかかる」「フィルターの設置は必須」「費用は再割り当てされる側が負担すべき」と主張したのに対し、楽天モバイルは「レピーター交換は1年で終わる」「フィルターの設置は不要」「費用は既存事業者側が負担すべき」と主張。意見が真っ向から対立し、10数回の議論を経てもなおまとまる兆しさえ見られない状況が続いていたのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR