色メガネで身体機能が変わる、だと? コダック「フィジカルサポートカラー」を試して驚いた:分かりにくいけれど面白いモノたち(2/3 ページ)

効果については、確かに体験してしまったし、その時一緒に取材していた別のライターも試して、その効果に驚いていたので疑いはない。しかし、そのメカニズムは未だ解明されていないということだし、それ以外にも色々と疑問点はある。例えば、色が印刷してある紙を見た時の反応と同じ効果を、色付きとはいえ、素通しのレンズでも得られるというのはどういうことなのだろう。

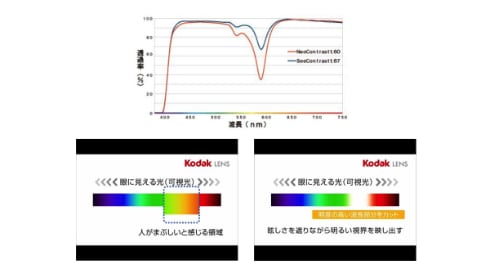

「元々、イノチグラスさんでも、最初はレンズではなくて、勉強する時の筆箱やノートの色を利用するプログラムだったそうです。それをメガネで行えないかという研究をしていて、どうやらこの効果は、色を見ている時に網膜に当たる波長によって起こるらしいということが分かったそうです。それで、その波長と相関性を持つ光をカラーレンズを通して再現することを考えたといいます。つまり、色というか網膜にあたる光の波長が体幹に影響しているということなんです」と坂谷さん。

言われてみると、なるほどというか、色も光の波長なので、色を見た時の波長と相関性のある光を強調するレンズというのは、可能だろうと思う。それはある意味、サングラスやブルーライト・カット・レンズと仕組みは同じだ。ややこしいのは、この波長を通せば良いとか、この波長をカットすれば良いという話ではなく、それが人によって違うということだ。

だから体験実験では、まず、どの色で体幹が安定したかを色紙を使って調べた後、効果のある色を2色くらいに絞り、次はメガネを合わせる時に使うレンズを入れ替えられるフレームを使って、実際にレンズを入れて、再び体幹への影響のチェックを行う。

ここで面白いのは、効果が強く出た2色を混ぜたり、混ぜ具合を変えたりした状態も試すことだ。実際、波長が問題なのだとしたら、波長が近ければ似たような効果が出そうなものなのに、そういう訳ではないし、その2色を単純に重ねれば、より強い効果が出るというわけでもないらしい。

イノチグラスでは、脳波などの測定データも取っているそうだし、現在、東北大学と協力して研究も進めているそうだが、どの波長がどのように影響しているのかといった部分は、まだ何も分かっていないという。

だから視力検査同様、レンズも2枚を重ねたり、場合によっては3枚を重ねたり、重ね具合を変えたりしながら、実際に身体の反応を見てレンズの色を決めるしかない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR