太陽光だけで浮遊する飛行体、米国チームが技術開発 高度50〜100kmの未開拓層でも浮く 通信中継などに活用:Innovative Tech

Innovative Tech:

このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。

X: @shiropen2

米ハーバード大学などに所属する研究者らがNature誌で発表した論文「Photophoretic flight of perforated structures in near-space conditions」は、太陽光のみで地球上空の中間圏付近(高度50〜100km)でも浮遊できる軽量飛行体の技術開発に成功した研究報告だ。

1873年にクルックスが放射計で実証した「光泳動」という現象がある。これは光が当たると希薄な気体中で物体が動く現象であるが、その実用的な応用は長らく困難とされてきた。なぜなら、従来の方式では飛行体のサイズが平均自由行程よりも小さくなければならず、成層圏では10nm、中間圏でも1cm程度に制限されていたためだ。

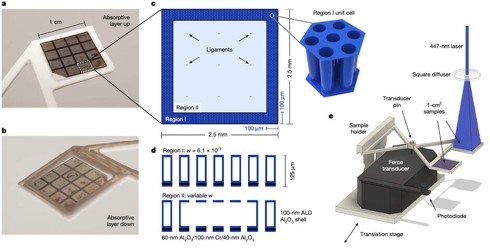

研究チームが開発した新技術は、「熱遷移」(thermal transpiration)と呼ばれるメカニズムを活用している。100nmという極薄の酸化アルミニウム膜を2枚、間隔を開けて配置し、その間を垂直の柱でつなぐ構造を採用した。各膜には微細な穴が無数にあり、下側の膜に太陽光を吸収する特殊なコーティングを施すことで、上下の膜に温度差が生じる。この温度差により穴を通過する気体の流れが発生し、その反作用として飛行体全体に浮力が生まれる仕組みだ。

実験では1cm四方の試作品を用いて検証を行った。地上の大気圧の約3800分の1に相当する26.7Paという極めて希薄な環境下で、太陽光強度の55%にあたる750W/m2の光を照射したところ、実際に浮遊することを確認。構造全体の面密度は1平方メートル当たり1g程度という軽さを実現している。

実験結果を踏まえた理論上の設計プランとして、半径3cmの飛行体を設計すれば、高度75kmで10mgのペイロードを搭載できると述べている。

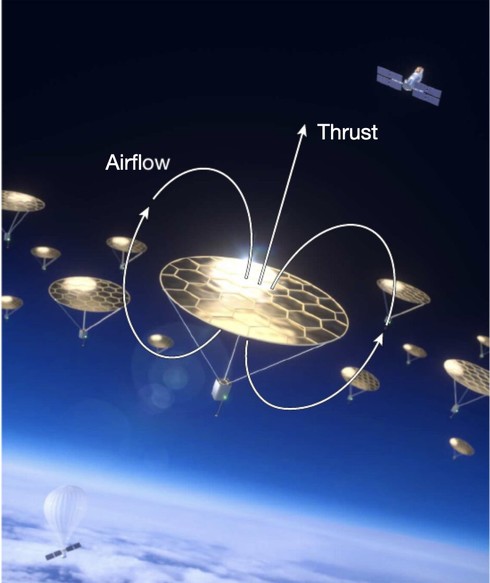

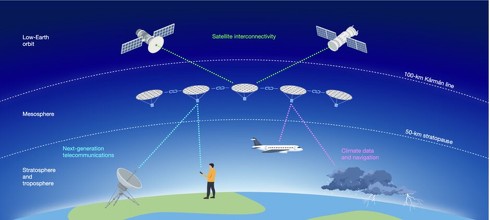

この技術が浮遊させられる領域は貴重だ。高度50km以下は成層圏気球や高高度航空機がカバーし、200km以上は低軌道衛星が周回しているが、その間の中間圏付近は継続的な観測手段が存在しなかった。

今回の技術はこの辺りの空白領域である未開拓層を埋め、太陽エネルギーのみの長期間滞空で、大気の直接観測や気象データの収集、さらには衛星間通信の中継などに活用できる可能性がある。

論文の第一著者であるベンジャミン・C・シャーファーさんは、今回の技術を使った空白領域へのアプローチで大気監視と通信を商業化するために、スタートアップ企業・Rarefied Technologiesを共同設立している。

Source and Image Credits: Schafer, B.C., Kim, Jh., Sharipov, F. et al. Photophoretic flight of perforated structures in near-space conditions. Nature 644, 362-369(2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09281-8

関連記事

これが“空飛ぶクルマ”の見る景色 SkyDrive、デモ飛行中の車載カメラ映像公開

これが“空飛ぶクルマ”の見る景色 SkyDrive、デモ飛行中の車載カメラ映像公開

いわゆる“空飛ぶクルマ”や物流ドローンを開発するSkyDrive(愛知県豊田市)が、8月16日に大阪・関西万博で実施したeVTOL機「SkyDrive式SD-05型」のデモ飛行で撮影した、車載カメラの映像を公開した。 「うちらが撮った写真やん」 中国の宇宙開発企業がインターステラテクノロジズ撮影の“地球の写真”を無断使用? 構図までそっくり

「うちらが撮った写真やん」 中国の宇宙開発企業がインターステラテクノロジズ撮影の“地球の写真”を無断使用? 構図までそっくり

インターステラテクノロジズが成層圏から撮影した地球の写真を、中国の宇宙開発企業が無断使用した可能性がある。稲川貴大代表が、自身のXアカウントで指摘した。 Starlinkの衛星が漏らす電波、天文学者を妨害か 「電波望遠鏡による宇宙観測が困難に」

Starlinkの衛星が漏らす電波、天文学者を妨害か 「電波望遠鏡による宇宙観測が困難に」

オーストラリアのカーティン大学などに所属する研究者らは、地球の周りを回るスターリンク衛星が、宇宙の謎を解き明かそうとする天文学者たちの観測を妨害している現状を主張した研究報告を発表した。 日本発の“宇宙船”誕生なるか? 装備庁が「航宙機」の公募開始 「高速に機動する機体の実現目指す」

日本発の“宇宙船”誕生なるか? 装備庁が「航宙機」の公募開始 「高速に機動する機体の実現目指す」

防衛装備庁は「航宙機」に関する3つの公募を開始した。 昼夜の気温差1000℃の真っ黒な惑星──宇宙に存在する“ハードすぎる”太陽系外惑星たち【前編】

昼夜の気温差1000℃の真っ黒な惑星──宇宙に存在する“ハードすぎる”太陽系外惑星たち【前編】

太陽系外惑星の環境の理解が進むにつれ、とてつもない環境を持つ惑星がいくつも見つかっている。この記事では「昼夜の気温差1000℃の真っ黒な惑星」や「鏡のように輝く惑星」などを紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR