あなたの領収書、3分で偽造できます──生成AIが暴いた日本企業「デジタル文書」の致命的欠陥(2/3 ページ)

日本特有の構造的問題

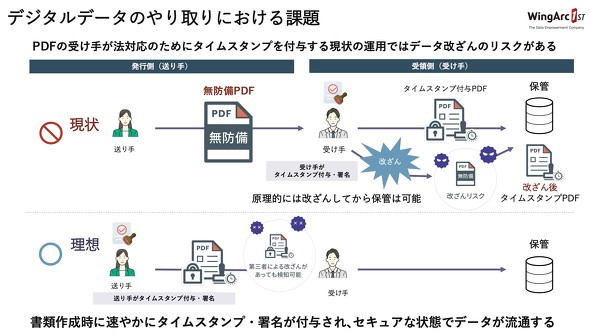

ここで、タイムスタンプの仕組みを押さえておきたい。タイムスタンプとは、電子文書がある時刻に存在し、それ以降改ざんされていないことを証明する技術だ。文書のデジタル指紋(ハッシュ値)を取得し、信頼できる第三者機関がその指紋に時刻情報を付与する。その時刻以降に文書が1ビットでも変更されれば、検証時にハッシュ値を通じて改ざんが検出されるというもので、いわばデジタル世界の「封印」だ。

ところが日本では、この封印を押すタイミングに構造的な問題がある。発行者ではなく、受領者がタイムスタンプを付与する慣習が定着しているのだ。ウイングアーク執行役員の崎本高広氏によれば、「発行時に押している企業は現状1〜2割」にとどまるといい、多くの文書は発行されてから受領されるまでの間、“無防備”な状態で流通する。

なぜこうした運用が広がっているのか。一因は2022年の電子帳簿保存法改正だという。要件の緩和によって、一定の条件を満たせば電子署名が不要となり、タイムスタンプの付与期限も「速やかに」から「最長約2カ月と7営業日以内」まで延長された。法制度が「遅れてもよい」というメッセージを発してしまったのだ。

だが、より根本的な原因は技術的制約にあるという。同社によれば、日本の既存サービスの一般的な処理速度は「30秒に1回」「1秒に1回」程度。仮に「2秒に1回」のペースであれば、月100万枚の請求書を処理する大企業は、約2カ月を要する計算になる。

「リアルタイムで署名を押すことが物理的に不可能」(島澤氏)。この技術的限界が、日本独特の「受領時タイムスタンプ」という慣習を生み出したといえる。

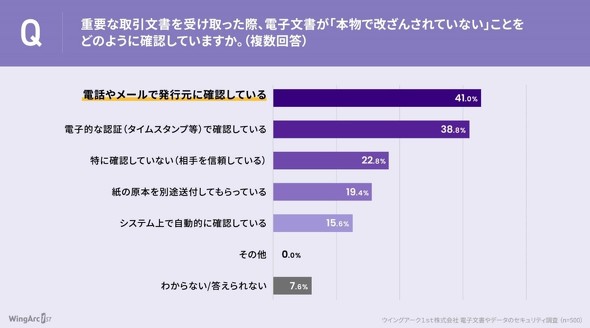

同社の調査によれば、78.4%の企業がこの「無防備PDF問題」を「深刻」または「問題」と認識している。だが対処法は原始的だ。41.0%は改ざんされていないことを「電話やメールで発行元に確認」しており、22.8%は「特に確認していない(相手を信頼している)」という。多くの日本企業が、アナログな確認方法に依存している現状があるわけだ。

生成AIが変えた文書改ざんの現実

島澤氏が「DarkAI」と呼ぶAIは、犯罪目的に特化したAIではない。単に「何の制限もかかっていないAI」のことだ。ChatGPTのような公開AIには、制限が実装されている。火炎瓶の作り方を聞けば弾かれるし、領収書の改ざんも拒否される。だがオープンウェイトなどで流通している、一部のこうしたAIは制限が緩く、求められた改ざんを淡々と実行する。

かつて、文書偽造には専門知識が必要だった。画像編集ソフトの操作、PDFの構造理解、デジタル署名の仕組み……今は不要である。「ここの日付を変えて」「金額を600万に」と日常会話で指示するだけだ。

同社の調査結果でも、生成AI技術の発展に伴って最も懸念する事項として、23.6%の企業が「重要書類のAIによる改ざんに気付けない可能性があること」を挙げた。これは「機密情報が漏えい・悪用されること」(6.6%)を大きく上回る。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR