Netflix参戦で本格化するプロの「縦動画シフト」 4:3→16:9より大きく変化する制作現場:小寺信良の「プロフェッショナル×DX」(1/2 ページ)

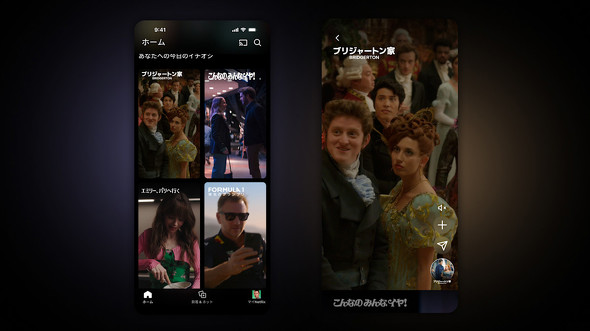

これまで「TikTok」や「Instagram」といった動画投稿系SNSが主戦場とされてきた「縦動画」だが、いよいよプロによる制作が本格化しそうな兆しが見えてきた。

米Netflixが2026年1月20日に行った決算説明会では、CEOのGreg Peters氏が「ビデオポッドキャストなど、新しいコンテンツ種別をベースとした動画をさらに増やしていく。そうしたコンテンツから適した要素を縦型動画フィードに取り入れていく」と発言した。同氏の発言は、今後Netflixが競合するのはもはやテレビ放送ではなく、動画系SNSであることを示している。

縦型動画は、単にコンテンツの画面が横から90度回転するだけではない。視聴プラットフォームがスマートフォン固定になることの宣言である。そこには新しい表現と市場構造が存在する。ここでは縦型動画市場とは何なのかを探ってみたい。

プラットフォームからジャンルに成長した「ビデオポッドキャスト」

まずCEOの発言にも出てきた「ビデオポッドキャスト」から見ていく。「ポッドキャスト」はご記憶の方もいらっしゃると思うが、元々は米Appleが2004年にスタートさせた、同社の音楽プレイヤー「iPod」用の音声コンテンツ配信システムであった。最初はダウンロード配信型ラジオ番組みたいなものだったわけである。

2005年には動画再生も可能になった第5世代iPodが登場し、ポッドキャストの動画版であるビデオポッドキャストの仕組みも整備されたが、当時のモバイル通信や家庭用ネットワークでは動画のダウンロードが重すぎたこと、トーク中心のコンテンツに動画が付いている意義が見いだせなかったことから、それほど普及しなかった。この頃までは、コンテンツはダウンロードが主体である。

2007年頃から「YouTube」がブレイク、スマートフォンの普及やブロードバンド回線の普及に伴い、動画プラットフォームが急速に加速した。ここからネットはダウンロードではなく、ストリーミングの時代に突入することになる。2008年にはスウェーデンSpotifyが音楽ストリーミングサービスを開始、米Google、米Apple、米Amazonがそれに続く。

これらの音楽ストリーミングサービスでは、音楽コンテンツだけでなくポッドキャスト配信も行われた。Appleのシステムでなくても、音声コンテンツの形式、あるいはパッケージング形式として、「ポッドキャスト」という名前が用いられるようになったわけである。2019年にはSpotifyがポッドキャストに対して大量投資を行い、ビデオポッドキャストの配信が主力になっていく。それ以前からポッドキャストの広告収入が大幅に伸びており、さらなる開拓という流れである。

ビデオポッドキャストは、基本的には音声コンテンツであることには変わりないが、映像の役割は映画やテレビ的な編集ありきではなく、固定カメラによるノーカット撮影が大半である。つまり間違いなくアーティスト本人が出演して喋っているという「証拠」としての映像というわけである。

ビデオポッドキャストは、典型的な縦型コンテンツだ。それは視聴者側がスマートフォンを手に持ったままの「ながら視聴」であることを前提としていること、基本的には音声だけで成立するコンテンツであることから、バックで聞きながらスマホでは別のことを並行して行うなど、縦画面の別アプリへの遷移が容易であることなどが求められた結果である。

一方制作側としては、ほぼ編集がないため音声コンテンツと大差ないコストで制作できること、高い広告収益が見込めることなどが挙げられる。

Netflixが注目するのも、広告との相性の良さだ。縦動画の中で挿入される広告をクリックし、同じく縦画面のECサイトでそのまま買い物する。これがいちいちスマホを縦横縦横と持ち替えていたら、スマートな導線は作れない。これはSNSの縦動画においても広告への反応が68%もあるというデータと一致する。

ビデオポッドキャストの内訳は、およそ半数がトークコンテンツである。残りは商品レビューや広告、ニュース・時事解説、教育・ハウツーなどで分け合う。今後もプラットフォームの拡大によって盛況になっていくだろうが、映像制作側からするとそれほど仕事が増える可能性は期待できない。なぜならばビデオポッドキャストは、基本的には音声コンテンツに付随して作るものであり、制作は音声コンテンツスタッフの仕事が拡大する形で任されるからである。

爆発する「マイクロドラマ」

映像制作者にとって注目しておかなければならない動きが、「マイクロドラマ」だ。2018年頃から中国でブレイクし始め、コロナ禍の中で急成長した。現在は米国でも火が付いている。これがビデオポッドキャストと並ぶ、2本目の柱となる。

マイクロドラマは、縦型の1話が数十秒から1分の短いドラマだ。もしかしたらSNS内に挿入されたものをご覧になったことがあるかもしれない。シナリオとしては貧しいふりをした大富豪の婚活生活とか、貧しい露天商が実はマフィア世界の大物とか、弱そうに見える男が実は武道の達人とか、貧富・強弱の関係が逆転する爽快さを誇張した、単純なものが多い。このあたりはすでに日本では廃れたスタイルであり、非常に中国的というか、労働者階級と資本家階級の対立という点で、マルクス主義的とも言えるかもしれない。

マイクロドラマは1話が短くまとまっているだけで、話数としては20とか30とかある。SNSで挿入されたものを何話か見ていると、続きは専用アプリへと誘導されるという仕組みだ。プラットフォームとしては、「DramaBox」「ReelShort」「FlareFlow」「Vigloo」などがある。前者3つは中国系、Viglooは韓国系だ。

こうしたマイクロドラマ需要へ向けて、すでにハリウッドでは縦動画専門の制作スタジオが立ち上がっている。またカナダのバンクーバーは、元々ハリウッド大作の撮影地であり中国系の人口も多いことから、米国向けマイクロドラマの制作拠点として急成長している。

マイクロドラマ制作のポイントは、低予算とスピードだ。1作の制作費はおよそ20万ドル程度、それを30話前後に分割する。よって大掛かりなセットは作れず、多くはロケーションや関係会社の建屋などを使って撮影される。

各言語へのローカライズのための吹き替えやリップシンクの同期などの作業は、AIで行われている。中国語制作と思われる動画も日本語を喋っているように制作されているのは、AI技術によるものだ。

昨今はさらなる制作費の圧縮と制作時間短縮のため、フルAIでの制作が模索されている。今後はシナリオなどもAIで量産されるだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR