都心の水をきれいにしながら節電、窒素とリンを除去して電力も2割削減:スマートシティ

東京都の下水道局は従来と比べて2割以上も少ない電力で下水を処理する技術を開発した。水質の改善に必要な窒素とリンの除去プロセスを効率化する新しい方法で、電力の使用量が多い2つの設備を不要にした。2014年度中に都心部の下水処理センターに導入する。

新開発の下水処理技術を最初に導入するのは、東京の中心部の下水を処理する「芝浦水再生センター」になる(図1)。このセンターはオフィスビルや商業施設が集中する千代田区や新宿区などの下水を一括して処理する設備で、処理した後の水は東京湾へ放流している。

東京湾の水質を改善するために「魚が住める水質」を基準にして、通常よりも高度な処理法を採用してきた。下水には窒素やリンが多く含まれていて、海中のプランクトンなどを過剰に繁殖させてしまう可能性があるためだ。

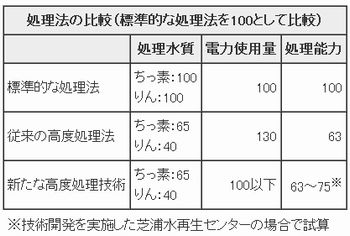

従来の高度処理法は通常の方法と比べて窒素を35%、リンを60%減らすことができる反面、電力の使用量が30%増えてしまう点が課題になっていた。新開発の高度処理技術を適用すると、窒素とリンの除去効果を維持したまま、電力の使用量を23%以上も削減することができる(図2)。

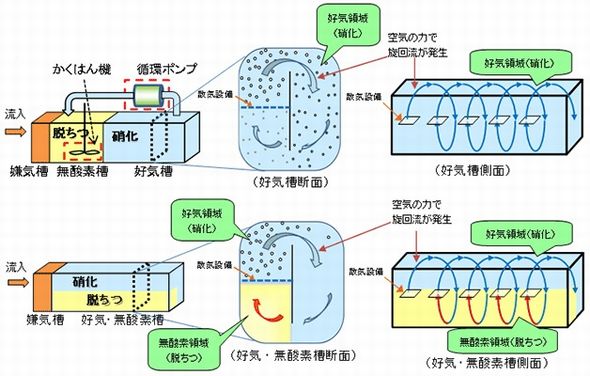

下水の処理は微生物を使って「硝化」と「脱窒」の2つのプロセスを実施する。硝化には十分な酸素が必要になる一方、脱窒は無酸素状態を作らなくてはならない。従来の高度処理法では2つの槽に分けて処理するために、循環ポンプと撹拌(かくはん)機を使って下水を送り込んでいた(図3)。

新たに開発した高度処理法は酸素の送風量を制御することによって、1つの槽の中で硝化と脱窒の両方を同時に実行できる。電力使用量の多い循環ポンプと撹拌機が不要になり、従来と比べて2割以上の節電効果をもたらす。

この高度処理法は既存の施設を改造して適用できることから、東京都の下水道局は2014年度中に芝浦水再生センターに導入する計画だ。特許も申請中で、今後は国と連携した展開を図る。

関連記事

下水でバイナリー発電、汚泥処理の電力を70%削減

下水でバイナリー発電、汚泥処理の電力を70%削減

大阪府の池田市、2種類の廃熱を利用 バイオガスで発電・売電、下水処理の焼却コストが1億円以上の収益に変わる

バイオガスで発電・売電、下水処理の焼却コストが1億円以上の収益に変わる

栃木県が県内の浄化センターで導入を進める 支出ゼロをうたう神戸市、太陽光とバイオガスでダブル発電

支出ゼロをうたう神戸市、太陽光とバイオガスでダブル発電

初期投資ゼロで年間3000万円以上の発電収益 下水の汚泥からバイオマス燃料、火力発電所で石炭と混焼

下水の汚泥からバイオマス燃料、火力発電所で石炭と混焼

J-POWERと九州電力が長崎県の火力発電所で 年間1億9000万円を削減、東京都が10月から271施設を新電力に

年間1億9000万円を削減、東京都が10月から271施設を新電力に

複数の施設の電力供給を一括契約に切り替え

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

図1 「芝浦水再生センター」の全景。出典:東京都下水道局

図1 「芝浦水再生センター」の全景。出典:東京都下水道局 図2 下水処理法の違いによる水質と電力使用量。出典:東京都下水道局

図2 下水処理法の違いによる水質と電力使用量。出典:東京都下水道局 図3 下水の水質を改善する従来の高度処理法(上)と新しい処理法(下)。出典:東京都下水道局

図3 下水の水質を改善する従来の高度処理法(上)と新しい処理法(下)。出典:東京都下水道局