「PV OUTLOOK 2050」を読んで考える――営農型太陽光発電の現在地と持つべき将来像:ソーラーシェアリング入門(66)(1/3 ページ)

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)について解説する本連載。今回は太陽光発電協会(JPEA)が公開した新ビジョン「PV OUTLOOK 2050(2024年版ver.1)」で、その中で営農型太陽光発電や、太陽光発電立地としての農地利用がどのように取り扱われているのかについて解説します。

2023年11月に暫定版が公開されてから8カ月が経過し、太陽光発電協会(JPEA)による太陽光発電産業の新ビジョン「PV OUTLOOK 2050(2024年版ver.1)」が7月1日付けで公開されました。今回は、その中で営農型太陽光発電や、太陽光発電立地としての農地利用がどのように取り扱われているのかについて解説していきます。なお「PV OUTLOOK 2050」の全文は太陽光発電協会Webサイトで閲覧できます。

太陽光発電の導入見通しの引き上げ

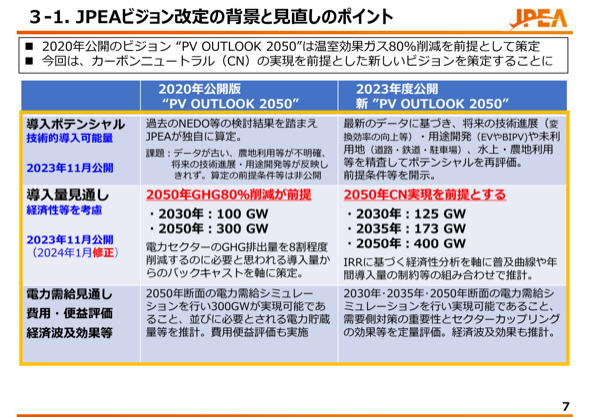

今回の改定においては、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、日本の太陽光発電の導入量見通しが引き上げられたことが内容面に大きく反映されています。その実現のためにどういった場所に太陽光発電を導入していくのか、それぞれの導入に際しての課題は何なのか――などがまとめられました。

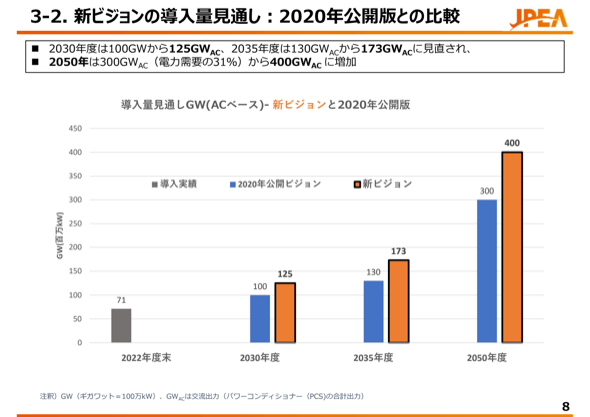

2030年度時点の太陽光発電の導入量見通しは、下記のように100GWacから125GWdcに引き上げられ、2050年度時点だと300GWacから400GWacまで引き上げられています。

当然ながら、導入量見通しを引き上げるにはその裏付けとなる導入先はどこなのかを示し、またそのポテンシャル評価も必要となります。今回のPV OUTLOOKでは、下記のように国内の太陽光発電導入ポテンシャルを2,380GWdcと推計した上で、2022年度末時点ではポテンシャルの3.6%しか導入できておらず、2050年の新目標でもDCベースで22%程度であるとし、「日本には導入余地が沢山残されている」と記述しています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に