近赤外光でも発電可能なペロブスカイト太陽電池 早大・横浜桐蔭大らが新技術:太陽光

早稲田大学と桐蔭横浜大学の研究グループが、近赤外光を有効活用できる「アップコンバージョン型ペロブスカイト太陽電池」を開発。1.2Vに近い開放電圧を維持しながら赤外光感度を得ることに成功し、16%以上のエネルギー変換効率を達成した。

早稲田大学理工学術院の石井あゆみ准教授、桐蔭横浜大学医用工学部の宮坂力特任教授らの研究グループは2025年10月、従来の鉛系ペロブスカイト素子では利用できなかった近赤外光を発電に使えるようにする新技術を開発したと発表した。より高効率な次世代型太陽電池の実現に大きく貢献できる可能性があるという。

ペロブスカイト太陽電池は、太陽光の中で主に可視光領域の光を利用して発電する。一方、太陽光の半分近くを占める近赤外光では発電できないため、エネルギーのロスとなっていた。

その対策として、スズ(Sn)系材料を使うことで近赤外の光を利用することも可能だが、スズ系ペロブスカイトでは鉛系の材料に比べて品質がまだ十分でなく、シリコン半導体のようにバンドギャップが小さいために出力電圧が0.9V以下に落ちて変換効率も低下してしまうという課題があった。また、低エネルギーの近赤外光を吸収し、それを組み合わせて高エネルギーの可視光に変換するアップコンバージョン技術も登場しているが、これまで用いられてきた希土類材料だと、光を吸収する能力が極めて低く、自然光を用いる利用環境に向けては、実用化が難しかった。

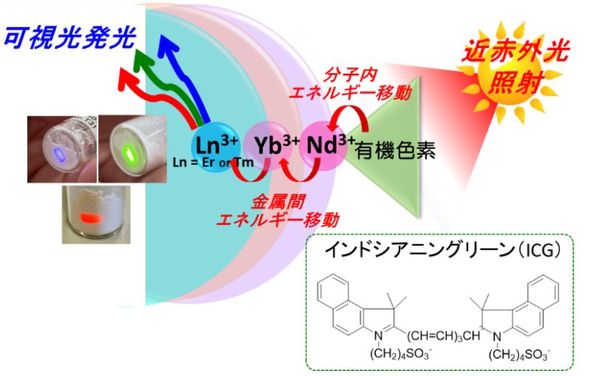

研究グループはこの課題の解決に向けて、有機色素を化学的に結合した希土類系アップコンバージョンナノ粒子を開発。具体的には、近赤外光を強く吸収する有機色素の「インドシアニングリーン(ICG)」を採用し、この分子を希土類イオンを含んだナノ粒子の表面に固定。これにより、弱い近赤外光でも希土類イオンから可視光が放出されるようになった。

次にこのナノ粒子の表面を「ペロブスカイト(CsPbI3)」覆う界面処理を新たに導入した。これにより粒子表面のエネルギー損失を抑えられる他、太陽電池本体のCsPbI3ペロブスカイト層との親和性が高まった。この改良型アップコンバージョンナノ粒子をCsPbI3太陽電池に導入した結果、従来セルと比べて高電流密度が顕著に増加し、1.2Vに近い開放電圧を維持しながら赤外光感度を得ることに成功。エネルギー変換効率は16%以上を達成したという。

従来の太陽光発電の理論限界(ショックレー・クワイサー限界)は、受光層の吸収帯(バンドギャップ)に基づく設計によって規定されてきた。研究グループでは、今回成果はその限界を超える可能性を示しており、学術的にも大きな意義を持ち、太陽電池研究の新しい方向性を提示するものとしている。

今後の実用化に向けては、色素やナノ粒子が太陽電池内で長期間安定して働くかどうかなど、耐久性の評価が必要としている。また、環境負荷を軽減するためには「鉛フリー」の代替材料を探索することも今後の重要なポイントとしている。

関連記事

ペロブスカイトなど次世代型太陽電池の普及促進へ エネ庁が実装加速連絡会を開催

ペロブスカイトなど次世代型太陽電池の普及促進へ エネ庁が実装加速連絡会を開催

ペロブスカイト太陽電池などの次世代型太陽電池の導入拡大に向けて、資源エネルギー庁が新たに「次世代型太陽電池の実装加速連絡会」を開催。その第1回会合では、自治体、民間の需要家や太陽電池メーカーを中心とした実務担当者の間で情報共有が行われた。 フィルム型ペロブスカイト太陽電池の設置課題を解決 積水化学とNTTデータらが新工法を開発へ

フィルム型ペロブスカイト太陽電池の設置課題を解決 積水化学とNTTデータらが新工法を開発へ

積水化学工業、積水ソーラーフィルム、NTTデー、日軽エンジニアリングは2025年10月20日、フィルム型ペロブスカイト太陽電池を建物外壁に設置するための改良工法の開発を開始したと発表した。 鉛フリーのスズペロブスカイト太陽電池の普及に貢献 新しい塗布成膜技術を開発

鉛フリーのスズペロブスカイト太陽電池の普及に貢献 新しい塗布成膜技術を開発

京都大学の研究グループは鉛を使わない高品質なスズペロブスカイト半導体薄膜を作製するための、汎用性の高い塗布成膜法を開発したと発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 非化石証書の上限・下限価格 2027年度から見直しへ

- ペロブスカイト採用の建材一体型太陽光発電システム 札幌市役所で実証

- 揚水発電機の随意契約、需給調整市場における安定的調達とコスト抑制効果の状況

- 注目集まる「次世代革新炉」 日本での社会実装に向けた開発ロードマップが公表

- 蓄電所向けの防音パネル 20dB以上の防音を可能に

- 100kW級の波力発電装置 中部電力らが秋田県能代市で実証

- 家庭用蓄電池の並列接続を可能に 産業施設向けの蓄電池導入コストを低減

- 発電側課金の発電事業者から小売事業者への転嫁状況 実態調査の結果が公表

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 正興電機製作所、中国企業とレドックスフロー蓄電システムを共同開発