第3回 「〜できる/〜できない」が作り出す、可能性の奥行き感:誰がキラーコンテンツを“殺して”いるのか?

本連載の最後に、コンテンツの「質以外のもの」が、どのようにして生活者の情報行動に関係してくるのかについて考えてみたい。

「視聴できること」と「視聴すること」は別

電通総研が今年9月に実施した「生活者情報メディア利用調査」の中で、テレビ視聴に関連して、視聴可能なチャンネル数と実際に視聴しているチャンネル数を聞いている。

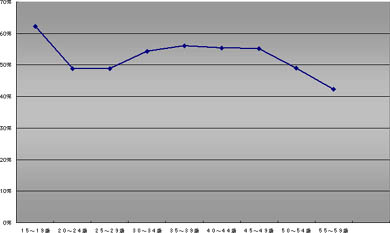

下図は「視聴可能なチャンネル数」の中で、視聴されていないチャンネル数の占める割合(視聴機会ロス率)を算出したものである。全体平均で視聴可能なチャンネル数は15.81、通常視聴するチャンネルの数は7.53、つまり、実に52.4%ものチャンネルは視聴されていないことになる。

多チャンネル放送は通常パッケージで契約するため、こうしたズレが出てくるのだろう。しかし、実際の二倍ものチャンネルを、そうと自覚しながら契約するとはどういうことだろうか。

ここでケータイの普及プロセスを思い出してみよう。ケータイは「固定電話のように場所や機会に縛られることなく、どんなときでもどんな場所でも電話できる」という利便性がウリだった。

しかし、本格普及が見え始めた90年代半ばにはじめてケータイを手にした筆者自身は、実際のところそうした利便性を享受していなかったような気がする。

今ではかなり改善されているが、当時のケータイの通信環境は非常に不安定で、ビルの中や下、地下道、移動中の車内など、通話不可能な場所が至るところにあった。またメールの送受信などで回線が塞がるとすぐに通話不可能になることもしばしばだった。

それだけではない。「ユーザーがまだ少なく、ケータイ的な利用場面を見かけない」とか「そもそもそんなに話すことはない」(!)といった、本質的な制約もあった。つまり、実態は「持ち運びができる小型固定電話」のようなものだったのである。

「可能性の奥行き感」が、ユーザの自発性を喚起する

にもかかわらず、ケータイは「場所や時を選ばずに通話できる電話」でありつづけた。実現されていない機能がリアリティをもったとすれば、そのリアリティはユーザ自身が作り上げたと考えるのが自然だろう。

つまり、「どんなときでもどんな場所でも通話できる(はずだ)」→「にもかかわらず、着信やメールが届いている痕跡がない」→「もしかしたら誰かが電話をかけて/メールを送ってきているかもしれない」と思いをめぐらせ、留守番電話センターやメールセンターにリクエストする。

はたして、(実現はせずに)可能性が提示されていたにすぎない機能が、その可能性を信じたユーザ(筆者)の手によって実現されていたのだ。そうこうしているうちに通信技術や環境の方が改善され、本当の意味で機能が実現されはじめた。

「何かができる」という可能性の提示は、そのウラで「何かができない」という、「『可能性』を逸する可能性」を暗示する。先のテレビ視聴の実態についていえば、「あなたはこれだけ豊富な数のチャンネルを視聴することができます」という可能性は、「あなたはこれだけの豊富な数のチャンネルの視聴機会を逸することもできます」といっているに等しいのである。

「〜できる可能性/〜できない可能性」という構図で生み出される「可能性の奥行き感」こそが、「〜できる」状況を回復しようという、ユーザー側の自発的な行動を喚起するのだ。契約チャンネルの半分も視聴していないとしても、無駄なものを買わされているわけではない。それを買うこと自体が、ユーザーにはひとつのサービスとなっているのだ。これは皮肉ではない。

「〜できる可能性」と「〜できない可能性」の配置

前回「テレビ番組録画」というコンテンツ消費に見た、【モノ志向】と【可能性志向】は、ここでいう「『〜できる/〜できない』による奥行き感」のもたらす効果の、具体的な現れだ。

「コンテンツをモノのように所有する」、つまりコレクションすることとは、コレクションする全体があらかじめなんとなく(具体的な形ではなく)感得されていて、それを埋めていく作業なのである。つまりそこにはあらかじめ「もっていない」可能性が埋め込まれている。

「いつでもみることができるという可能性」が消費を駆動しているのだとすれば、「大量かつ安定して録画できる/いつでも再生できる」という技術的可能性と同時に、「見逃して後で後悔するかもしれない」という「見ることができない」可能性をユーザが感知していると考えられる。

では一体、何が「〜できる可能性/〜できない可能性」の構図を作り出すのか。先に指摘した、本格普及前のケータイのような「ハードの技術的可能性と制約」だけではない。たとえば「すべてを視たい/聴きたい/享受したいが、時間がない」という時間的な制約や、「外国語でしか情報がないので、詳しいことがなんだか見えない」というように、言語などの文化的制約もある。

「著作権」は、ユーザの自由なアクセスの制約である。課金システムにも、「視聴できるもの」と「視聴できないもの」の区別が含まれている。振り返って見れば、生活者は、コンテンツ消費や情報行動にともなってさまざまな「〜できる/〜できない」を体験している。その中で「可能性の奥行き感」が生じているのだ。

「どのようにコンテンツを提供/受容するか」という「どのように」の問題系に立ち、手法論として読み替えるなら、操作対象は、生活者を取り巻く「〜できる可能性/〜できない可能性」ということになる。可能性の配置を通じて、生活者の「可能性の奥行き感」を演出するのである。

本連載のはじめに指摘した「『何を』提供するか」という「『何を』の問題系」(この問題系には、「『何を』伝えるか」という問題も含まれることにお気づきの読者もおられるだろう)は、それが可能性の配置にどのような影響をもたらすかという視点で検討されるべき「手段」の一つでしかないのである。

なお、本稿で触れた「生活者情報メディア利用調査」結果については、電通総研近刊の『情報メディア白書2005』(ダイヤモンド社)の巻頭特集でその一部が活用されている。また本稿の議論についても、詳細な分析を加えたレポートを現在準備中である。

Copyright (c) 2003 DENTSU INC. All Rights Reserved.

関連記事

- 第7回 コンテンツ論から見る「放送」と「通信」(2)

- 第6回 コンテンツ論から見る「放送」と「通信」(1)

- 第5回 日本のアニメは米国でキラーコンテンツになれるのか?(前編)

- 第4回 アニメは日本の輸出産業のキラーコンテンツになれるのか

- 第3回 「〜できる/〜できない」が作り出す、可能性の奥行き感

- 第2回「何を」から「どのように」へ〜生活者視点によるコンテンツ消費の検討〜(2)

- 第1回「何を」から「どのように」へ〜生活者視点によるコンテンツ消費の検討〜(1)

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR