未来のコンピュータ、本命は“脳組織”? iPS細胞から作り出された「BPU」とは何か(1/3 ページ)

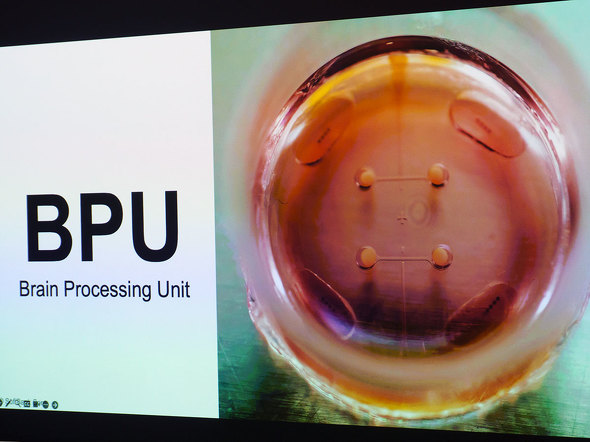

人工で作った“小さな脳”を、新しいコンピュータとして利用できないだろうか。ソフトバンク先端技術研究所と、東京大学生産技術研究所の池内与志穂准教授らが共同で進める「BPU(Brain Processing Unit)」構想は、まさにその野心的なアイデアを形にしつつあるプロジェクトだ。

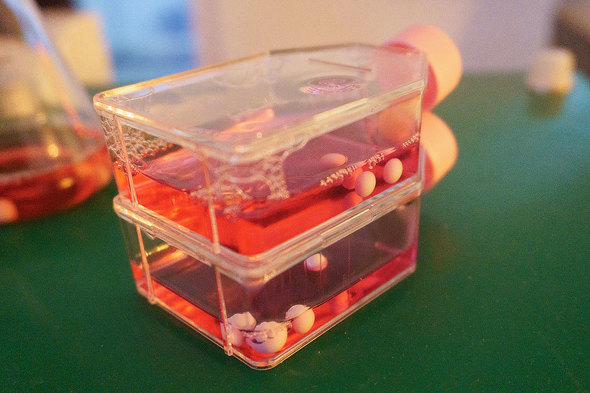

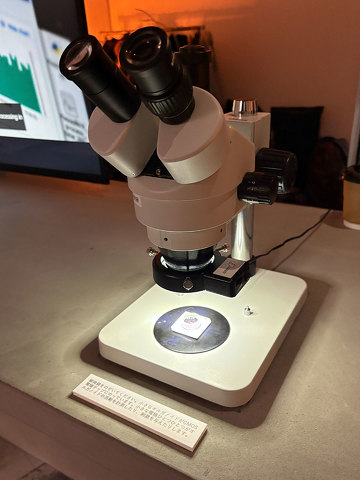

ソフトバンク先端技術研究所と、東京大学生産技術研究所が共同で進める「BPU」。そのコアとなる「脳オルガノイド」の実物。CMOSセンサーを観測機器として使い、電流を与えて脳細胞の反応を観察できるようにしてある

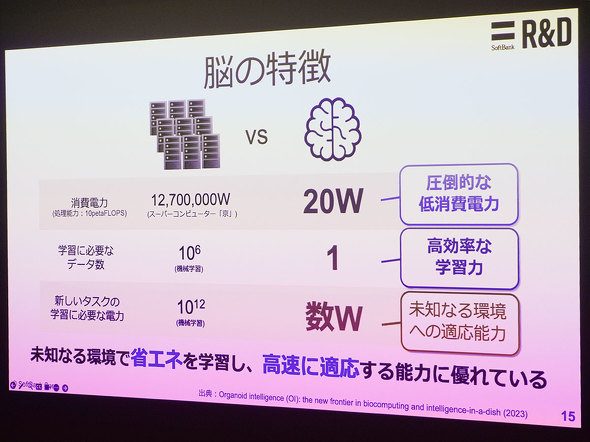

ソフトバンク先端技術研究所と、東京大学生産技術研究所が共同で進める「BPU」。そのコアとなる「脳オルガノイド」の実物。CMOSセンサーを観測機器として使い、電流を与えて脳細胞の反応を観察できるようにしてある人間の脳は、わずか20Wほどの消費電力で高度な思考や未知環境への適応・学習を可能にする。この“脳の仕組み”を人工的に再現するのは困難だが、本物の脳を使うというアプローチならば、従来のCPUやGPUとは異なる学習効率や柔軟性を得られるかもしれない――それがBPU構想の核心である。

ここでカギとなるのが「脳オルガノイド」だ。iPS細胞から作り出した小さな脳組織で、神経細胞やグリア細胞が電位を発し、ネットワークを形成する。これに電気や光刺激(入力)を与え、反応(出力)を観測して制御するのがBPUの基本コンセプトだ。

研究チームは、Flappy Bird風のゲームを脳オルガノイドに解かせ、20分ほどの学習で成功率が1.5倍向上した例や、複数オルガノイドをつなぐ“コネクトイド”で外部刺激の分類精度を高める試みを公開している。

ソフトバンク先端技術研究所の湧川隆次所長は「これはあくまで2050年以降を見据えたビジョン開発。しかし、脳独自の省エネ学習能力を情報処理に応用できれば、量子コンピュータ(QPU)とは別の軸でブレークスルーを生むかもしれない」と語る。一方で、脳オルガノイドは生体由来ゆえ培養環境も厳しく、大規模化や倫理面でも課題が山積する。“赤ちゃん脳”と呼ばれる現状では意識の問題は程遠いが、少しずつ学習する兆しがあるからこそ、将来的な展望を描けるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.