Anthropic、「Research」のマルチエージェントについて解説

米Anthropicは6月13日(現地時間)、4月にリリースしたClaudeの「Research」機能で採用するマルチエージェントについて、公式ブログで解説した。

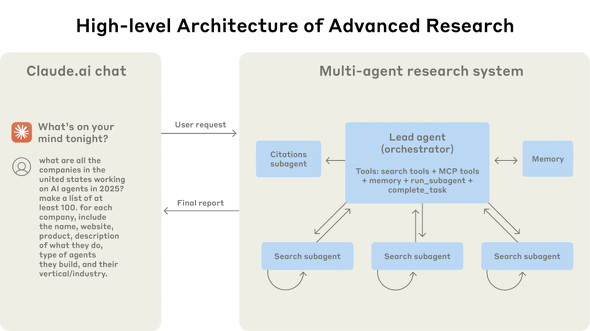

Researchは、ClaudeがWebやGoogle Workspaceなどから情報を検索し、複雑なタスクをこなすための機能。この機能の核となるのが、マルチエージェントシステムだ。

Anthropicはエージェントを「LLMが自律的にツールを繰り返し使用するもの」と定義し、マルチエージェントは複数のエージェントが連携して動作するシステムとしている。

マルチエージェントは、予測が難しいオープンエンドな研究タスクで強みを発揮する。こうしたタスクでは、調査中に現れる多数の手がかりを柔軟に追跡する必要があるからだ。

Anthropicの内部評価では、リードエージェントとして「Claude Opus 4」を、サブエージェントとして「Claude Sonnet 4」を採用したマルチエージェントシステムが、Opus 4のシングルエージェントシステムよりも90.2%優れた性能を示した。

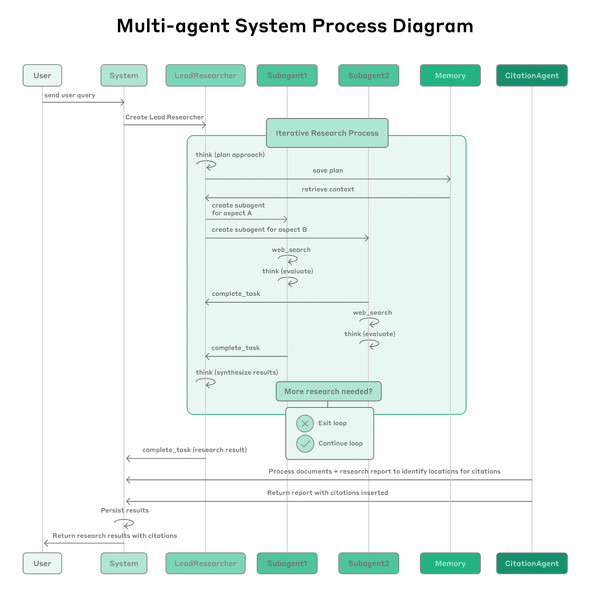

Researchの大まかな流れは、ユーザーがクエリを入力すると、まずリードエージェントがそれを分析し、戦略を立てて、クエリの異なる側面を並行して探索するための複数のサブエージェントを生成する。各サブエージェントは収集した情報をリードエージェントに返す。

リードエージェントは集まった情報を統合し、さらに調査が必要かどうかを判断する。十分な情報が集まると、システムはリサーチループを終了し、すべての結果をCitationAgent(引用エージェント)に渡す。このエージェントが引用元を特定し、最終的なリサーチ結果を引用付きでユーザーに返す。

このアーキテクチャで、複雑なクエリの調査時間は最大90%短縮されるという。課題としては、まず、トークン消費量が非常に多くなる。チャットの約15倍のトークンを使うため、コストがかさむ。また、複雑性が増すため、評価やデバッグが困難で、些細な変更が大規模な挙動変化を引き起こす可能性がある。

こうした課題に対処するためには高度なプロンプトエンジニアリングが必要だ。Anthropicはいくつかの原則を確立した。評価については、人間による評価で自動評価では見落とされがちなエッジケースを発見することも重要だとしている。

課題はまだあるが、Researchはオープンエンドな研究タスクにおいて非常に価値があることが証明されたとしている。ユーザーから、ビジネス機会の発見、医療オプションの探索、技術的なバグの解決など、通常では見つけられなかった研究のつながりを見出したことにより、数日分の作業を節約できたといった声が寄せられているという。

関連記事

Anthropic、Claudeに「Research」機能追加 「Google Workspace」との連携も

Anthropic、Claudeに「Research」機能追加 「Google Workspace」との連携も

Anthropicは「Claude」で、OpenAIやGoogleの「Deep Research」のような新機能「Research」をβ版でリリースした。また、「Google Workspace」との連携も可能にした。 Google、科学者の研究を助けるマルチエージェントAI「AI co-scientist」提供開始

Google、科学者の研究を助けるマルチエージェントAI「AI co-scientist」提供開始

Googleは、科学研究を加速させるための新AIシステム「AI co-scientist」を発表した。「Gemini 2.0」ベースで、複数の専門エージェントを使って仮説を生成、評価、洗練する。 「AIエージェント」と「エージェント型AI」、何が違う? 調査会社・ガートナーの見解は

「AIエージェント」と「エージェント型AI」、何が違う? 調査会社・ガートナーの見解は

調査会社のガートナージャパンは、近年AI領域で注目を集めている「AIエージェント」と「エージェント型AI」の違いについて見解を示した。「AIエージェントは、エージェント型AIの1つ」という。 いまさら聞けない「MCP」 AIエージェントを支える“AI界のUSB-C”とは? ビジネスへの影響を解説

いまさら聞けない「MCP」 AIエージェントを支える“AI界のUSB-C”とは? ビジネスへの影響を解説

「2025年はAIエージェントの年になる」と予想する声が各地で上がり、それが徐々に現実になろうとしている。そのために今注目を集めている2つの規格、MCPとA2Aについて、ビジネスの側面から考えてみたい。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.