プロが素人に教えるとき、ついつい省略しがちな構造の説明:説明書を書く悩み解決相談室(1/2 ページ)

ある分野のプロになると、気付かぬ間に素人には分からない説明をしてしまうという問題。複数の項目が含まれる内容を説明する場合には、それらの関連性に気を付ける必要があります。

文書化支援コンサルタント、開米瑞浩の「説明書を書く悩み解決相談室」第18回です!

前回「プロには素人の疑問が分からないもの」は、プレゼン用のスライドでよく使われる項目列挙型の資料を作った場合によく見られる弱点として、以下3つを挙げました。

- 専門用語を説明不十分なまま使ってしまう

- 複数の項目(A、B、C……)同士の関連性が見えづらい

- 数値に関する相場感覚が分かりづらい

今回は2点目の「複数の項目(A、B、C……)同士の関連性が見えづらい」について書きます。

まずは簡単な例を挙げてみましょう。

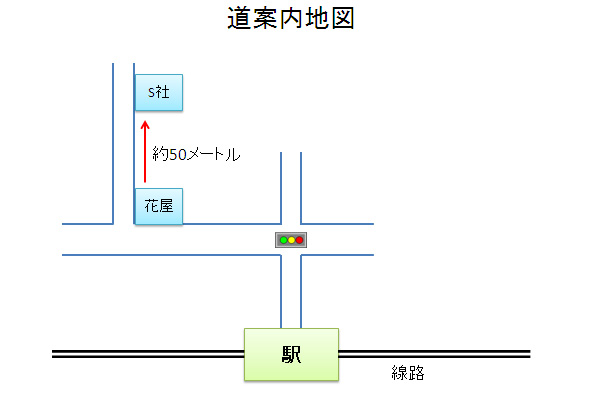

(1)駅から出たら真っすぐ進んで

(2)最初の信号で左に曲がり、

(3)花屋さんの角を右に曲がって

(4)50メートルほどでSにつきます。

個条書きで書くとこうですが、この4か条の中に出てくる「駅」「信号」「花屋」「S社」の間にはこんな関連性があります。

この程度だったら、わざわざ地図で書かなくても個条書きで十分通じる……と思いたいところです。しかし、少なくとも個条書きから地図をイメージするためには脳内でいったん「翻訳」しなければいけません。つまり、次のことが言えます。

- 個条書きは、相互に独立している複数の要素の説明に向いている

- 相互に関連がある状態を説明するのには向いていない

というわけで、前回木下さんが見せてくれた例文を再掲して検討しましょう。「複数の項目どうしの関連性」としては、どこに注目すべきでしょうか?

プロトン経済研究所(仮名)が発表したマンション市場動向

2月の首都圏マンション発売戸数は2607戸で前年比28.8%減

→16カ月連続のマイナスを記録

在庫は14カ月ぶりに1万戸の大台割れ

→3月も在庫処理優先の動きが続きそう

マンション販売在庫数は9532戸で、前月比1770戸減

→厳しい金融情勢などを背景に各社とも在庫処理を積極化

→しかしマンション値引きや大型の住宅ローン減税が、マンション購入への追い風となりつつある

首都圏のマンション契約率は62.5%

→好不調の分かれ目とされる70%を引き続き下回った

1戸当たりの価格は4850万円となり、前年比で1.2%上昇

→都心の物件が多かったことなどが理由

プロにとっては基礎知識でも素人には通じない

開米 これを見ますと、例えば「発売戸数」と「在庫数」の間に何か関係ないのかな? と気になりますが……。

木下 えっ? ああ、つまり発売戸数は当月の新規発売分なので、それが売れなかったら来月には在庫としてカウントされますが、そのぐらいは分かりま……せんか?

開米 常識的に考えてそういうことかな、と推測はつきそうです。でも、例えば10人に1人ぐらいそういう推測ができない人がいるとして、そういう人は放置でいいですか?

木下 いやいや、そりゃ困ります。

開米 このぐらいは自分で考えろ、自分で考えるから成長できるんだ! というスタンスで行くなら、放置でいいんですが。

木下 いや、うちの新入社員向けならそれもありですけど、今回はあくまでも一般の人向けに話をするので、ちょっとでも通じない可能性があるところはつぶしておきたいです。

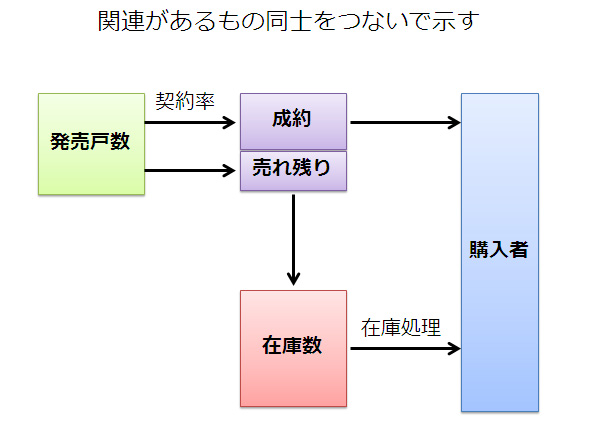

開米 じゃあそこを視覚化しましょう。そうですね、こんな感じでしょうか。

開米 新築で発売してすぐに売れた分を「契約率」にカウントする。売れ残りは在庫になる。という関係ですよね? で、その在庫分を売ることを「在庫処理」と呼ぶと。

木下 ええ、そうです。

開米 この構造が分かっていない人に対して「契約率が62.5%」だとか「発売戸数が2607戸」という数字を語っても、数字が左から右に抜けるだけでしょうねえ……。

木下 うーん……なるほど、ここまでかみ砕くんですか?

開米 プロはこういう基本的な構造を知ってることを前提に話をするから、いちいち説明しないじゃないですか。でも、素人に話をするときには、一番基本的なところから話さないといけない場合が多いです。

ということで、「複数の項目(A、B、C……)同士の関連性が見えづらい」という弱点についてもお分かりいただけたでしょうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- アサヒGHDがランサムウェア被害の調査報告書を公開 152万の個人情報が漏えいの恐れ

- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?

- 日本IBMのAI戦略“3つの柱” 「制御できるAI」でレガシー資産をモダナイズ

- 関西電力が「AIファースト企業」化に本気 脱JTCを図る背景と全従業員“AI武装化”の全貌

- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認

- 東海大学、ランサムウェア被害を報告 19万人超の個人情報が漏えい

- 保守の「脱・人月ビジネス」化は進むか それでも残る仕事は何か

- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃

- SOMPOグループCEOをAIで再現 本人とのガチンコ対談で見えた「人間の役割」