オリエンタルランド「ダンサー配置転換」の衝撃――非正規社員を“犠牲者”にしないために、いま求められるものとは?:単なる「調整弁」にとどめるな(1/5 ページ)

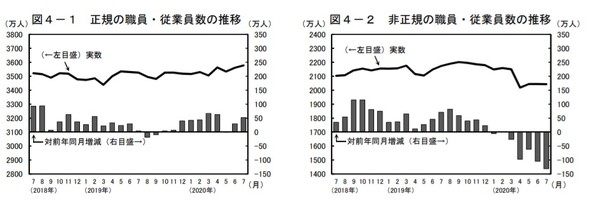

新型コロナウイルスのまん延が、「夢の国」にも深刻な影響を与えていることが報じられました。朝日新聞が9月14日に掲載した記事「オリエンタルランド、ダンサーに配置転換要請へ 退職も」は、イベント中止で仕事がなくなってしまったダンサーなどの出演者約1000人に、飲食店など他の業務への転換を求めると伝えています。記事によるとダンサーなどの出演者は時給制なので、正社員ではなく非正規社員と呼ばれる雇用形態に該当すると思われます。総務省の労働力調査によると、2020年7月の非正規社員の総数は2043万人。前年同月比で131万人減少しています。

一方で、正社員と呼ばれる雇用形態は3578万人で、前年同月比で52万人も増えています。正社員の数が増えている背景としてはさまざまな理由が考えられますが、このデータから見えてくるのは、非正規社員の退職が進んでいる一方で正社員は守られているという図式です。非正規社員は「雇用の調整弁」になっているという指摘をよく耳にしますが、この数値はそれが事実であることを如実に表していると思います。

非正規社員が増加した理由の一つとして、1995年に日本経営者団体連盟が発表した「新時代の『日本的経営』」の中で提唱された雇用ポートフォリオという考え方が挙げられることがあります。

雇用ポートフォリオとは、多様な雇用形態を組み合わせてより効果的な企業経営を目指す考え方です。「新時代の『日本的経営』」では、雇用形態の在り方を「長期蓄積能力活用型」「高度専門能力活用型」「雇用柔軟型」の3グループに分けて説明しています。「長期蓄積能力活用型」がいわゆる正社員に相当し、それ以外は現在の非正規社員に近い概念と捉えられています。

「新時代の『日本的経営』」が発表された当時から、日本の雇用慣行は長期雇用をベースにして硬直的である一方、企業経営は柔軟性に富んでいるというギャップが指摘されていました。そのギャップを埋める施策として、雇用ポートフォリオの考え方が生まれたと考えられます。

3つ目のグループである「雇用柔軟型」は、経営環境に応じて調整可能な柔軟性を備えた契約形態となるため、不景気などの際には「長期蓄積能力活用型」の社員や企業自体を守る役割を果たすことになります。一方で、その役割が「柔軟性」の名の下に犠牲を強いていると捉えることもできるため、今でいう非正規社員には、自らの雇用と引き換えに調整弁としての役割を果たす、かわいそうな存在としてのイメージが一般化している感があります。

では、そもそも非正規社員と呼ばれる人たちは、なぜそのような働き方を選んでいるのでしょうか。

関連記事

社員に「何か手伝うことはないですか?」と言わせる会社が時代に合わなくなっていくと思える、これだけの理由

社員に「何か手伝うことはないですか?」と言わせる会社が時代に合わなくなっていくと思える、これだけの理由

若手社員にありがちな、定時後の「何かやることありますか?」という伺い立て。日本企業は個々の役割分担があいまいだからこそ、こうした「職場第一主義」的ななりふりが求められてきた。しかし、時代の変化によって、こうした職場第一主義から抜け出す必要が生じてきている。 増えるストレス、見えた希望――コロナショックを機に、働き手の“反乱”が始まる?

増えるストレス、見えた希望――コロナショックを機に、働き手の“反乱”が始まる?

新型コロナウイルスの感染拡大を機に、働き手の意識が変わった。テレワークも浸透し、仕事よりも生活を重視する層が増えている。一方、企業の腰は重く、働き手との「意識の差」がどんどん開くかもしれない。このままいけば、抑圧されていた働き手の反乱が始まる可能性がある。 テレワークで剥がれた“化けの皮” 日本企業は過大な「ツケ」を払うときが来た

テレワークで剥がれた“化けの皮” 日本企業は過大な「ツケ」を払うときが来た

テレワークで表面化した、マネジメント、紙とハンコ、コミュニケーションなどに関するさまざまな課題。しかしそれは、果たしてテレワークだけが悪いのか? 筆者は日本企業がなおざりにしてきた「ツケ」が顕在化しただけだと喝破する。 なぜ、失業者ではなく休業者が新型コロナで激増したのか 2つの理由

なぜ、失業者ではなく休業者が新型コロナで激増したのか 2つの理由

新型コロナで休業者が激増している。リーマンショック時と比較すると、その差は顕著だ。なぜ、失業者でなく休業者が激増したのか? 背景に2つの理由があると著者は解説する。 「ブランク」や「ドロップアウト」は無意味ではない いま見直すべき、「採用の常識」とは?

「ブランク」や「ドロップアウト」は無意味ではない いま見直すべき、「採用の常識」とは?

就職や転職の際に、多くの企業が重視するのが、その人材が社会や企業の求める能力や規範に合致しているかどうかという点だ。そのため、規範から外れていたり、「ブランク」や「ドロップアウト」の経験があったりする人が生きづらさを感じることも少なくない。ビースタイルホールディングスの調査機関「しゅふJOB総研」の所長を務め、「人材サービスの公益的発展を考える会」を主催する川上敬太郎氏は、こうした社会を「能力適合型社会」とし、一人一人の能力の方へ着目する「能力発見型社会」への移行を提唱する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング