改定された「副業・兼業ガイドライン」を読む:注意点は(1/3 ページ)

2020年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました。より具体的に、踏み込んだ内容になっていますが、その改正ポイントを解説します。

政府は、かねてより柔軟な働き方の一つとして、副業・兼業を推奨してきました。

2018年1月には「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下「旧ガイドライン」とします)を策定しています。その後も検討を続け、2020年9月1日には改定版(以下「新ガイドライン」とします)を公表しました。

本稿では、新ガイドラインの改定部分と、注意点などを確認していきます。

副業・兼業の現状

2018年7月に公表された総務省の就業構造基本調査(2017年に調査)によると、有業者に占める副業のある人の割合は4.0%(非正規雇用者5.9%、正規雇用者2.0%)です。

今後、副業をしたいと思っている人は、6.4%(正規雇用者5.4%、非正規雇用者8.5%)で、それほど大きな数値とはなっていません。

しかし、2020年になってからのコロナ禍により、労働環境は大きく変化しました。感染予防のためテレワークを導入する企業が増え、労働者に時間的余裕が生まれました。副業・兼業(以下「副業」とします)を考える人が増えているようです。

業種によっては業績が大きく落ち込み、ボーナスや給料の減額により、生活のために副業せざるを得ない人もいます。収入減少を補うため、副業を積極的に容認する企業側の動きもあります。

また、大手企業を中心に労働時間を大幅に見直し、休日を増やす動きも報道されています。副業を推進する機運が生まれているといえるでしょう。

企業の対応について

近年の裁判例では、勤務時間以外は労働者の自由な時間であり、その時間を利用して他の仕事をすることについて使用者は規制できないとする判断が示されています(マンナ運輸事件 京都地裁判平24.7.13)。

新旧ガイドラインともにこの考え方を踏まえて、原則、副業を認める方向とすることが適当としています。

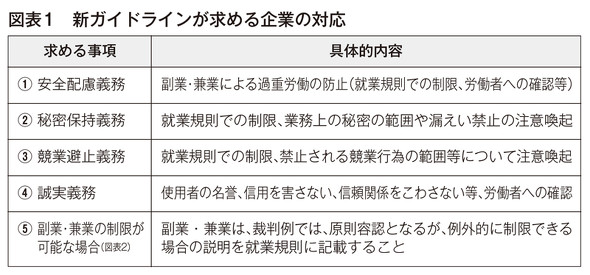

図表1にあるように、企業が副業を容認する場合には、いくつかの留意事項があります。新ガイドラインでは、それを明確にしておくために、就業規則の整備と労働者との十分なコミュニケーションが必要であるとしています。

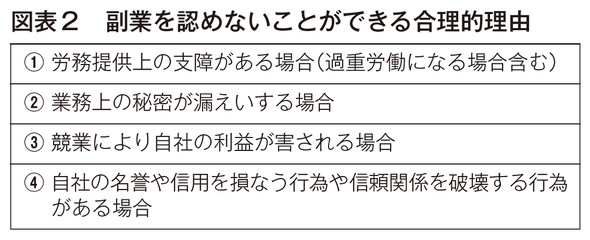

さらに、図表2に該当するような理由があれば、企業側が不利益を被るおそれがあるため、副業を認めないことができるとして、就業規則に規定することを促しています。

ガイドラインは考え方の基準や望ましい在り方について示したもので、法的拘束力はありませんが、このガイドラインを参考に、各企業の実情に応じて、必要な対策を考えるとよいでしょう。

労働時間を管理する

労働基準法では、労働者が複数の事業所で働いた場合、労働時間を通算すると規定されています(38条1項)。

これにより労働時間管理が煩雑になることが、各企業が副業について消極的になっている理由の一つと考えられています。

新ガイドラインでは、これらの点について細かく記載しています。

関連記事

オンライン副業で月30万円を稼ぐ30代男性 どんな仕事? 1週間の過ごし方は?

オンライン副業で月30万円を稼ぐ30代男性 どんな仕事? 1週間の過ごし方は?

本業以外に3社の仕事を掛け持ちし、毎月30万円超を“オンライン副業”で稼いでいる男性の1週間に迫った。 「心理的安全性を壊さない管理職」を社内に増やす! リモートでも実践できる「観る・聴く」方法とは?

「心理的安全性を壊さない管理職」を社内に増やす! リモートでも実践できる「観る・聴く」方法とは?

職場の「心理的安全性」は、メンバー同士が健全に意見を交わし、組織のパフォーマンスを高めるために欠かせない要素だ。しかし、いざ実践するとなると「何から手をつけて良いか分からない」「ヌルい職場を作ろうとしていると誤解されてしまい経営陣や管理職の理解を得られない」と悩む人事担当者や管理職も多いのではないだろうか。本稿では、心理的安全性の基礎と、身近な範囲で始められる実践方法をお伝えする。 毎月のオンライン説明会に1000人殺到──新卒採用の“完全オンライン化”で、ユニリーバが心掛けたこと

毎月のオンライン説明会に1000人殺到──新卒採用の“完全オンライン化”で、ユニリーバが心掛けたこと

コロナの感染拡大が懸念され始めた2020年2月、迅速に採用活動を“完全オンライン化”することを決めた、ユニリーバ・ジャパン。短期間で実践できた背景には、どんなノウハウがあったのか。 「正直、不安だった」 “ひとり人事”が入社直後、最初に取り組んだこと

「正直、不安だった」 “ひとり人事”が入社直後、最初に取り組んだこと

2019年1月、note株式会社に「会社初の人事専任担当者」として入社した、北上あいさん。入社当時、採用活動は各事業を担当する役員が自ら採用計画を立てて実施していたという。そんな状況から、人材採用プロセス、評価制度などをどう整備していったのか。

© 企業実務

Special

PR注目記事ランキング