トラブル回避のために! 「希望退職者」を募る際の留意点:募集要項・手順(1/4 ページ)

新型コロナの影響で景気が悪化するなか、希望退職を募集する企業が増え始めています。トラブルを回避するにはどのような点に留意すべきか、解説します。

新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。世界中で猛威を振るっており、国内でも第3波が到来したといわれています。20代、30代への感染が多かった真夏の第2波とは異なり、第3波では、重症化する可能性が高い高齢者・基礎疾患がある人への感染が広がっています。家庭内感染や、介護施設、医療機関での感染が増加しているともいわれます。

このような状況下、厚生労働省は11月9日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による解雇・雇止めの人数(見込みを含む)が、累計で7万人を超えたとを明らかにしました。集計できるのは一部にとどまり、すでに再就職している人も含まれているとはいえ、実際の数はさらに多いようです。

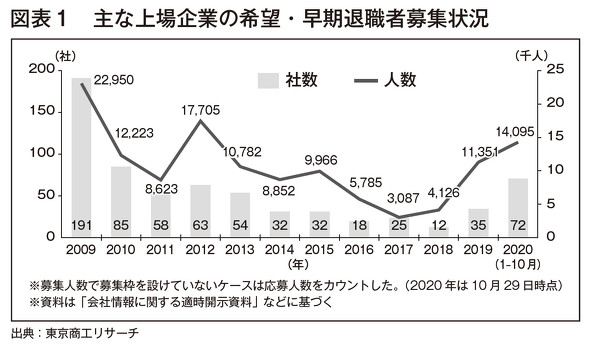

このように、新型コロナウイルスの影響で景気が悪化するなか、不採算事業の縮小・撤退や店舗の閉鎖等を行うことにより希望退職の募集を行う企業が増えています(図表1)。

そこで本稿では、希望退職制度について確認していきます。

希望退職制度とはどういうものか

希望退職制度とは、企業が希望退職条件を提示して退職を希望する従業員を募り、それに従業員が応募して退職する制度のことです。近年は、企業のリストラ(事業再構築)の一環として希望退職制度を設ける企業は珍しくなくなってきました。

多くの裁判例では、「希望退職制度の呼びかけ行為は同制度による合意退職の申込みの誘因であり、申込みそのものではない」と解したうえで、従業員の申込みに対する使用者による承諾を要件としています。

もっとも、希望退職制度の設計上、使用者による承諾を不要とすること自体は可能です。

希望退職制度は、原則として、役員報酬の削減や無駄なコストの削減等、あらゆる企業努力を実施したあとに行うようにするべきです。

企業努力なしに希望退職者を募ると、会社への不信感が高まり、有能な(会社によって必要と思われる)人材ほど退職していくという事態が起きないとも限りません。この点は留意しなければなりません。

リストラの手段としては希望退職制度のほかに、退職勧奨や整理解雇などの方法もあります。

退職勧奨とは、特定の従業員に対し、会社から退職を促し、その従業員との合意により雇用契約を解消する(自己都合退職をすすめる)方法をいいます。

整理解雇とは、従業員との合意なく、会社からの一方的な通知により雇用契約を解消する方法をいいます。

以上の退職勧奨・整理解雇と希望退職制度を比較すると、対象者に対して会社側からの働きかけの有無が大きな違いといえます。

© 企業実務

Special

PR注目記事ランキング