「年功序列」で強い組織はつくれない。北野唯我氏が勧める「強みの経営」:根強く残る背景(4/6 ページ)

強みを評価するための「成果」とは何か

多くの日本企業では、年功序列が根強く残り、実力主義を貫く企業は多くないかもしれない。日本で実力主義がうまくいかない理由について、北野氏は2つの理由をあげた。

「1つは、実力主義を徹底できないこと。表向きには実力主義を掲げていても、経営陣や古株社員は実力だけで評価されることを嫌がっている。だから中途半端な人事制度になります。もう1つは、実力の定義が難しいこと。一時期、多くの企業が個人目標の達成度に基づいた人事評価を取り入れ、実力主義に移り変わった時期があったと思いますが、その結果、組織がギスギスしてしまった。誰も成功やナレッジのシェアをしなくなり、組織がボロボロになった結果、年功序列に戻ったと私は認識しています」

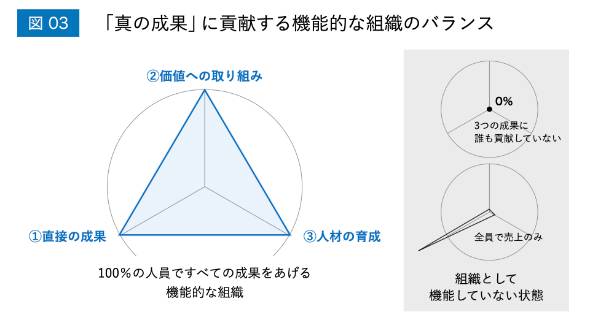

北野氏の考えでは、個人目標の達成度だけでは人事評価の基準として不十分であるため、成果を明確に定義する必要があるとのこと。マネジメントの父とも称されるピーター・ドラッカーの定義に基づき、「直接の成果」「価値への取り組み」「人材の育成」の3つを成果の定義とすべきだという。 その内容は以下のとおりだ。

(1)直接の成果:組織にまず必要な「売り上げ」「利益」

(2)価値への取り組み:競争優位となる源泉をつくる

(3)人材の育成:組織が長く生き続けるための変革

「多くの企業では、個人目標の達成度といった『直接の成果』だけを人事評価の基準に定めているように思います。しかし、本来、組織を発展させるには、他社と差別化して自社のブランド力を上げるための『価値の取り組み』に加え、『人材の育成』にも注力しなけらばなりません。この成果の定義ができていないと、組織のバランスが崩れてしまいます」

関連記事

「オレが若いころは」「マネジメント=管理」と思っている上司が、ダメダメな理由

「オレが若いころは」「マネジメント=管理」と思っている上司が、ダメダメな理由

「オレが若いころは……」「マネジメントとは管理することだ」といったことを言う上司がいるが、こうした人たちは本当にマネジメントができているのだろうか。日本マイクロソフトで業務執行役員を務めた澤円氏は「そうしたマネージャーは、その職を降りたほうがいい」という。なぜかというと……。 真っ先に変えるべきは日本人の「思考」 オードリー・タンが貫く「透明性」と「多様性」

真っ先に変えるべきは日本人の「思考」 オードリー・タンが貫く「透明性」と「多様性」

新型コロナの封じ込め戦略など、台湾の存在感が抜きん出ている。その中心人物として活躍しているのが、デジタル担当政務委員大臣のオードリー・タン氏だ。コロナ禍を通じて、日本が台湾に学ぶべきことは何か。 トイレ界のスタバを目指す! 東南アジアに広がる「1回33円」の有料トイレ

トイレ界のスタバを目指す! 東南アジアに広がる「1回33円」の有料トイレ

タイやベトナムなどで、有料の公衆トイレが人気を集めている。運営しているのは、スイスの会社「ミスター・ルー」。1回33円の有料トイレはどんなところなのか。共同創業者の2人に話を聞いた。 「世界一勤勉」なのに、なぜ日本人の給与は低いのか

「世界一勤勉」なのに、なぜ日本人の給与は低いのか

OECDの調査によると、日本人の平均年収は韓国人よりも低いという。なぜ日本人の給与は低いのか。筆者の窪田氏は「勤勉さと真面目さ」に原因があるのではないかとみている。どういう意味かというと……。 サントリー新浪社長を叩いても、「45歳定年制」が遅かれ早かれ普及するワケ

サントリー新浪社長を叩いても、「45歳定年制」が遅かれ早かれ普及するワケ

サントリーホールディングスの新浪剛史社長による、「45歳定年制」の提言が波紋を呼んでいる。「サントリー不買」を呼びかける人も出ているが、ボコボコに叩くのは“正しい”ことなのか。筆者の窪田氏は……。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング