在宅勤務の利用状況から見る、郊外や地方移住の可能性:ニッセイ基礎研究所が分析(2/4 ページ)

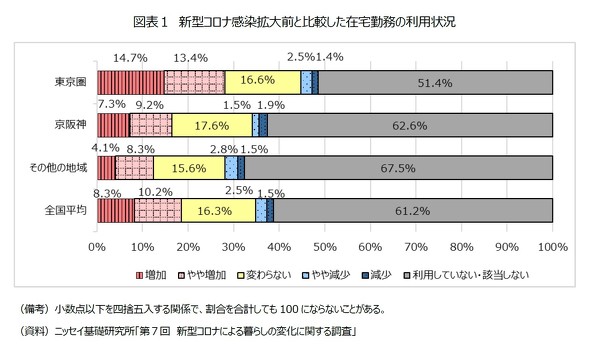

調査を行った2021年12月末時点で、就業者(n=1,697)の在宅勤務利用率(全体から「利用していない・該当しない」の比率を引いた値)の全国平均は、38.8%だった(図表1)。エリア別に見ると、東京圏(※5)では48.6%であり、全国平均より約10ポイント高かった。京阪神は37.5%だった。その他の地域では全国平均よりも6ポイント以上低い32.5%となり、エリアごとの差が大きかった。

(※5)東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県。

エリアごとに回答者の属性を見ると、東京圏は、従業員1,000人以上の企業で働く人の割合が31.8%となり、全国の23.6%を約8ポイント上回っていた(図表略)。業務のデジタル化など、在宅勤務の環境整備に投資しやすい大企業の勤務割合が高いことが、利用率に影響したとみられる。

また、業種別で見ると、東京圏は情報通信業が11.1%となり、全国平均の5.3%を約6ポイント上回っていた。情報通信業は、在宅勤務しやすい業務が多いと考えられるため、利用率にも影響したとみられる。

次に、新型コロナウイルスの感染拡大前に比べた在宅勤務の増減についてみると、「増加」「やや増加」の合計は、全国平均は18.5%だった(図表1)。エリア別にみると、東京圏では28.1%、京阪神では16.5%、その他の地域では12.4%だった。東京圏では増加幅が顕著に大きく、コロナ禍以降、企業の間で在宅勤務制度の導入が広がったことを示しているといえる。

ちなみに、調査を行った2021年12月末時点はオミクロン株の流行前で、コロナの感染状況が比較的落ち着いた時期であり、アフターコロナの利用状況を検討する上でも、参考になると考えられる。

3――エリア別にみた出社頻度と登校頻度

1.出社・登校頻度の実績と希望

職場で在宅勤務制度が導入されていたとしても、実際に郊外や地方へ移住できるかどうかは、在宅勤務の利用頻度によって異なる。例えば、「在宅勤務に変えても自分の業務遂行には支障がなく、ほぼ毎日在宅勤務を実施している」という人であれば、就業規則に定めが無い限り、自分の好きな土地、好きな物件を選んで住むことができる。しかし、「在宅勤務制度はあるものの、実際には出社しないと作業が困難であり、毎日のように出社している」という人の場合には、職場から遠くに引っ越すことは難しい。

また、単身でなければ移住のハードルは上がる。夫婦共働きの世帯なら、夫婦ともに出社頻度が低くなければ、郊外や地方への移住は難しい。また、子どもが地域の学校や大学へ通学し、対面で授業を受けている場合も、移住はさらに難しくなる。

そこで、上記のニッセイ基礎研究所の調査から、就業者と学生を対象とした、出社と登校頻度に関する回答結果をまとめた(n=1,735)。なお、この調査は20歳代以上を対象としているため、回答者本人の学校の種別は大学や専門学校であり、小中学校や高校等は含まれない。

関連記事

感染対策に1.7億円! コロプラが目指した『出社したくなるオフィス』の全貌

感染対策に1.7億円! コロプラが目指した『出社したくなるオフィス』の全貌

コロプラは2月、東京・六本木のミッドタウン・イーストにオフィスを移転した。感染症対策に特化しつつ円滑にコミュニケーションがとれる空間を目指した。新オフィスの仕掛けとは? なぜ水曜日にワークスペースの利用者が増えたのか point0・石原隆広社長が語る“働く場の変化”

なぜ水曜日にワークスペースの利用者が増えたのか point0・石原隆広社長が語る“働く場の変化”

株式会社point0のプロジェクトの一つ「point 0 marunouchi」は、さまざまな企業が実証実験を行えるコワーキングスペースだ。同社の石原隆広社長に、今後のビジョン、思い描く未来の働き方まで話を聞いた。 「ぶらぶら総務」がポイント? 社員が行きたくなるオフィスの条件

「ぶらぶら総務」がポイント? 社員が行きたくなるオフィスの条件

総務領域に詳しい豊田健一氏の連載。今回は、「社員が行きたくなるオフィス」の条件を探っていく。オフィス変革の主役である総務にとって、考えるべき視点はどういったポイントなのか。 「なくす」と「変える」で考えてみる 総務から会社組織が生まれ変わるカギ

「なくす」と「変える」で考えてみる 総務から会社組織が生まれ変わるカギ

総務領域に詳しい豊田健一氏の連載。今回は、働き方の変化に伴う、総務の管理手法の変化を扱う。これまでの集中管理から分散管理へ移行するに伴い求められるのが自走組織への変化だが、その中で総務が意識すべきたった一つのポイントとは。

Copyright © NLI Research Institute. All rights reserved.

Special

PR注目記事ランキング