在宅勤務の利用状況から見る、郊外や地方移住の可能性:ニッセイ基礎研究所が分析(4/4 ページ)

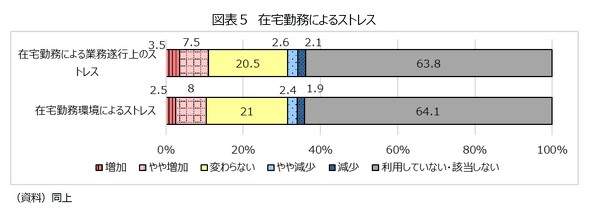

ニッセイ基礎研究所の上記の調査では、就業者(n=1,697)に仕事に関する不安を尋ねている。それによると、コロナの感染拡大前に比べて「在宅勤務による業務遂行上のストレス(コミュニケーションの取りにくさなど)」が「増加」「やや増加」と回答した人は計11%だった。職場における上司や同僚と仕事の相談や雑談をしたり、出張や営業活動の自粛によって、取引先などとコミュニケ―ションしたりする時間が減ったことで、仕事のしづらさを感じていると考えられる。

また、「在宅勤務環境によるストレス(スペースの狭さやPCのスペックの低さなど)」が「増加」「やや増加」と回答した割合も計10.5%に上った。自宅で落ち着いて仕事をするスペースを確保できない、PCや周辺機器等がそろっていない等の理由で、仕事がスムーズに進まないことなどが考えられる。

ただし、これらのストレス要因に対しては、例えば企業側がサテライトオフィスやシェアオフィスを活用したり、ビジネスチャット等の整備を進めることによって、環境を改善させられる可能性はあるだろう。例えば同調査では、サテライトオフィスやシェアオフィスについて、コロナ禍前に比べて利用が「増加」「やや増加」と回答した割合は、全国平均で4.1%(東京圏4%、京阪神4.5%、その他の地域3.9%)にとどまっており、コロナ禍後の伸びが小さい。企業側が今後、これらの整備を進める余地はあると考えられる。

4――おわりに

本稿で紹介した在宅勤務の利用率や出社・登校頻度は、上述したように、働く人や学生本人に対して、これまでの実績や今後の希望等を尋ねたものであり、企業や大学等が在宅勤務やオンライン授業の制度を継続するかどうかによっても変化し得る。しかし、コロナ収束後における完全在宅勤務や完全オンライン受講を希望する割合が、東京圏ですら1割にも届かないという結果からは、郊外や地方への移住ができる人が、限定的であることを示している。

ただし、3-2.で述べたように、企業側が今後、在宅勤務がよりしやすくなるような措置を取るのであれば、在宅勤務に対するニーズが増える可能性があり、住まいの条件が、通勤通学による地理的制約から解放される人が増えるかもしれない。特に年度末は、子どもが学校や保育園・幼稚園を卒業・卒園したり、学年が変わったりする時期でもあり、転居を検討していた家族が実行に移す可能性もある。年度をまたいだ転出入の動向にも、注目する必要がある。

冒頭で述べたように、コロナ禍によって人々のライフスタイルは変化し、住まいに「安心」や「快適さ」といった要素を求める傾向は強まっている。今後は「暮らしやすさ」と「働きやすさ」を両立できる住環境が求められており、郊外や地方移住に対する関心の高さは維持されるだろう。

関連記事

感染対策に1.7億円! コロプラが目指した『出社したくなるオフィス』の全貌

感染対策に1.7億円! コロプラが目指した『出社したくなるオフィス』の全貌

コロプラは2月、東京・六本木のミッドタウン・イーストにオフィスを移転した。感染症対策に特化しつつ円滑にコミュニケーションがとれる空間を目指した。新オフィスの仕掛けとは? なぜ水曜日にワークスペースの利用者が増えたのか point0・石原隆広社長が語る“働く場の変化”

なぜ水曜日にワークスペースの利用者が増えたのか point0・石原隆広社長が語る“働く場の変化”

株式会社point0のプロジェクトの一つ「point 0 marunouchi」は、さまざまな企業が実証実験を行えるコワーキングスペースだ。同社の石原隆広社長に、今後のビジョン、思い描く未来の働き方まで話を聞いた。 「ぶらぶら総務」がポイント? 社員が行きたくなるオフィスの条件

「ぶらぶら総務」がポイント? 社員が行きたくなるオフィスの条件

総務領域に詳しい豊田健一氏の連載。今回は、「社員が行きたくなるオフィス」の条件を探っていく。オフィス変革の主役である総務にとって、考えるべき視点はどういったポイントなのか。 「なくす」と「変える」で考えてみる 総務から会社組織が生まれ変わるカギ

「なくす」と「変える」で考えてみる 総務から会社組織が生まれ変わるカギ

総務領域に詳しい豊田健一氏の連載。今回は、働き方の変化に伴う、総務の管理手法の変化を扱う。これまでの集中管理から分散管理へ移行するに伴い求められるのが自走組織への変化だが、その中で総務が意識すべきたった一つのポイントとは。

関連リンク

Copyright © NLI Research Institute. All rights reserved.

Special

PR注目記事ランキング