日本を変える「テレワーク」

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一気に普及したテレワーク。コロナ禍も2年目に入り、課題も浮き彫りになった。「社内外のコミュニケーションが難しい」「テレワークを始めた頃と比べると、生産効率や満足度が徐々に下がっている」──。アフターコロナを見据え、在宅勤務、オフィス勤務のどちらかによらず、サードプレースも含め、場所を問わずに働く“ハイブリッドな働き方”も支持されるようになってきた。テレワークを活用した新しい働き方は日本をどう変えていくのか。さまざまな事例から「テレワークの現在と未来」を考える。

ハイブリッドワーク実践事例

「観光のついで」はもう古い:

8月某日、福岡の山奥の古民家にワーケーションに行ってみた。地域住民との交流を狙っていたのだが、筆者を待ち受けていたものは地域の課題と魅力が混在したカオスな体験だった……。

総務のための「オフィス」再考:

ダイバーシティな働き方が求められる中で、企業のBCP(事業継続計画)について再考します。場当たり的な対応をする前に、BCPの基本原則を思い出し、「変わらない部分は何か?」をきちんと問うことが大切です。

広がるワーケーション:

北海道厚沢部町という人口たった3500人の過疎町に首都圏から訪れる子連れ家族が後を絶たない。新千歳空港から車で3時間と決して利便性が高い町とは言えないにもかかわらず、なぜこんなに人が集まるのか?

NTTは2022年7月から「リモートスタンダード」を導入した。リモートワークがデフォルトで、居住地の制限を設けないことが特徴だ。グループ全体での対象者は3万人とのことだが、出社マストの職種に不公平はないのだろうか?

働き方改革:

ミクシィは、従業員の生産性を最大化することを目的に、リモートワークとオフィスワークを融合した働き方「マーブルワークスタイル」制度を2022年4月に正式導入した。制度の導入から3カ月がたった7月現在、見えてきた成果と課題とは?

長浜淳之介のトレンドアンテナ:

パソナが着々と社員の淡路島移住を進めている。実際に働いている社員はどういったことを考えているのか。現地で増えている商業施設の状況も取材した。

ニュース

働き方の「今」を知る:

多くの企業で「出社回帰」がトレンドとなっている。5類移行のタイミングとはいえ、なぜ旧弊に退化するような方針を打ち出す企業が相次いでいるのだろうか。テレワーク「できるのに続けない」企業の腹の内とは?

心地よく働きたい:

欧米などと比較してリモートワークの導入率が低い日本。そんななか採用支援などを手掛けるマルゴト社は、「フルリモートワークの体制」を貫き、現在は134人の社員を抱える。フルリモート経営でどう成果をあげているのか。

企業デスクツアー:

有名企業で働く人のデスク環境を写真や本人のコメント付きで紹介。マーケターからデザイナーまで、さまざまな社員がどんな環境で働いているかをチェックします。第1回はサントリーで働く人のデスク周りを見ていきます。

約4万人に調査:

移住・関係人口促進サービス「SMOUT」を運営するカヤックが、約4万人のユーザー動向から調査した人気の移住先ランキングを発表した。市区町村と都道府県別にランク付けしている。

「テレワーク反対派」の個人は少ないが、「上司がテレワーク反対派」で悩んでいる人は多い──そんな結果が、Yahoo!ニュースとITmedia ビジネスオンラインの共同調査で判明した。トラブルとなり得る社内の言動やルールとは? テレワークをめぐる従業員と経営者のすれ違いの実態について解説する。

必要か不要か:

新型コロナの感染拡大を受けて、テレワークを導入する企業が増えた。「オフィスなんてもういらない」といった声も聞こえてくるが、本当に不要なのか。

オフィス探訪:

freeeは8月22日、東京本社オフィスを東京・大崎に移転した。敷地面積は旧オフィス(五反田)約2倍。一番のこだわりは社員の声を反映させた会議室だという。

静岡県下田市に移住する人が増えている。コロナ禍の影響があるとは言え、2018年に比べて約7倍に上る。なぜ移住希望者が増えているのか、滞在を通して理由を探った。

ビジネスパーソン500人に聞いた:

総合転職エージェントのワークポート(東京都品川区)は、20〜40代の現役ビジネスパーソンを対象に、「ワーケーション」の認知度や経験などに関する調査を実施し、約500人から回答を得た。現在の勤務先でワーケーションが許可されているか聞いたところ、79.0%が「許可されていない」と回答した。

総務のための「オフィス」再考:

ダイバーシティな働き方が求められる中で、企業のBCP(事業継続計画)について再考します。場当たり的な対応をする前に、BCPの基本原則を思い出し、「変わらない部分は何か?」をきちんと問うことが大切です。

在宅勤務なぜ半減?:

コロナ禍で高まったテレワーク推進機運は、経団連の見直し提言もあり、実施率が下がっている。テレワーク環境が整っていなければ、ワークライフバランス環境で見劣りし、他社の後塵を拝することにもつながる。

ライボが調査:

ライボは「コロナ感染に関する意識調査」を実施した。新型コロナウイルスの感染と職場への申告有無について聞いたところ、「過去に感染した経験がある」人は15.2%で、そのうち「感染を職場へ申告しなかった」のは31.9%に上ることが分かった。

ワークスタイル4.0へ:

働き方のニーズが多様化し、週3日勤務や時短勤務などのワークスタイルが生まれている。にもかかわらず、柔軟な働き方に「後ろめたさ」を抱いてしまうのはなぜなのか。

「食事」以外にやることが多い:

トレンダーズ(東京都渋谷区)が運営する生活の悩み解決メディア「となりのいろは」が、在宅勤務時の昼休みの過ごし方に関する調査を実施した。

世界を読み解くニュース・サロン:

コロナ禍で普及したリモートワークに関連して、「デジタルノマド」と呼ばれる働き方に注目が集まっている。観光業などが注目する「デジタルノマド」とは。

Q&A 総務・人事の相談所:

「仕事とプライベートの区別が難しい」「常にメールへの返信を求められるようで精神的に疲れる」。そんな声に、会社としてどのように対応すべきでしょうか? EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社の山田俊輔氏の回答は?

ポストコロナの働き方:

ヤフーは4月から居住地、通勤手段の制限を完全撤廃した。「コロナが終わっても、元通りの出社には戻らないのではないか」。ヤフーが新しいリモートワーク制度の導入に至った狙いとは。

学情調べ:

2021年卒の学生から、コロナ禍でオンライン就活が主流になった。そんな中、対面での面接を苦手だと感じる就活生が増加している。なぜ、対面での面接を苦手と感じるのだろうか。

22年度中の発売を目指す:

日産自動車とイトーキが、後部座席でテレワークができるモバイルオフィスカー「MOOW(ムーウ)」を共同開発した。

交通の便がよい:

完全テレワークだったら、どこに住みたいですか? 20〜60代のビジネスパーソンに聞いたところ……。

ヤフーがリモートワーク制度「どこでもオフィス」の改定を発表した。改定後の新制度では、居住地と通勤手段の制限を事実上全て撤廃。交通費に関しても一部緩和し、日本国内であれば、どこでも勤務が可能になった。

法律事務所ZeLoに聞く!ハラスメントQ&A:

当社の部長が、部下に対して「テレワークなんだから、定時後や土日もメールを返せ」と要求したことが問題になっています。部下が休日に受け取ったメールに返信しなかったところ、部長が叱責しました。これはパワハラにあたりますか?

STATION BOOTH:

JR東日本は、JR西日本と連携し、西日本エリアで個室型シェアオフィス「STATION BOOTH」を展開すると発表した。

ニッセイ基礎研究所が分析:

2021年、東京23区から他の都道府県への転出が、初めて転入を上回った。しかし実際の転出先は関東の隣接県が多く、地方移住は進んでいない。今後、移住は増えるか。移住を左右する要素の一つが、テレワークの浸透である。

東京・二子玉川に開設:

三菱地所リアルエステートサービスは3月18日、東京都世田谷区に個室型サテライトオフィス「REALab powered by point 0 二子玉川」をオープンする。同施設では、喫煙可能フロアを設置するという。その狙いとは?

総務のための「オフィス」再考:

「ハイブリッドワーク」をはじめとする新しい働き方の動きは、バーチャル空間にも広がろうとしています。「メタバース」オフィスがその例です。社員の健康、働きがい、生産性を上げることに責務を持つ総務・人事として、メタバースをどのように取り入れたらよいのでしょうか。

オフィス探訪:

コロプラは2月、東京・六本木のミッドタウン・イーストにオフィスを移転した。感染症対策に特化しつつ円滑にコミュニケーションがとれる空間を目指した。新オフィスの仕掛けとは?

第2弾:

日産自動車、大日本印刷など5社が「移動会議室」の実証実験の第2弾を始めた。料金は2万円から。

メリットの声:

帝国データバンクは、企業がテレワークで感じたメリット・デメリットについてアンケートを実施した。その結果……。

今春に:

蒼樹は東京・東日本エリアにサウナ併設型のシェアオフィス「TheaterWww(シアターウー)」をオープンする。サウナやコワーキングスペースを設け、新しい働き方を提案する。

総務のための「オフィス」再考:

リモートワークがしづらい総務。しかし、だんだんと過去のものになりつつある。変わってきている総務が実践していることとは……? 数十社の事情を知る、“総務プロ”の筆者が5つの傾向を解説。

全社員8000人が対象:

ヤフーは居住地や交通費の制限を撤廃した、新たな人事制度を導入すると発表した。社員は日本全国どこからでも勤務できる上、好きな移動手段で通勤できるようになる。正社員に加え、契約社員と嘱託社員を含む8000人が対象。

LASSICは、20〜65歳でテレワーク、リモートワークの経験があるビジネスパーソンに、「テレワークで役に立ったクラウドサービス」を聞いた。1位に選ばれたのは「Web会議/ビデオ会議」だった。

東京メトロが、個室型ワークスペース「CocoDesk」を展開している。永田町駅では改札内にブースを設置し、スキマ時間の有効活用を促している。

30〜50代の1000人に調査:

都市圏在住者のうち、地方移住に関心があると回答した割合は27.9%――NTTデータ経営研究所は9月、「NTTコム リサーチ」に登録するモニターで正社員、公務員、団体職員に属する30〜50代のホワイトカラー職種1035人を対象にアンケート調査を実施し、こうした結果が判明した。

モチベーションはどう上げる?:

重度障害者の雇用で完全在宅型のテレワークを実施し、定着率96.9%を誇るスタッフサービス・クラウドワーク。障害者雇用でたびたび課題となる「相談しづらいことによる孤独感」や「モチベーションが上がらないこと」は、テレワークではさらに深刻化しそうだが、なぜ“長続き”するのか。

座席数は7割減:

DeNAは8月10日、本社を「WeWork 渋谷スクランブルスクエア」に移転した。なぜ普通のオフィスではなく、WeWorkを本社に選んだのか? 総務責任者に理由や移転後の状況を聞いた。

商品やサービスの不満を買い取る「不満買取センター」を運営するInsight Tech(インサイトテック、東京都新宿区)が「コロナ禍の働き方と政府への期待」に関する意識調査を実施した。

SENが企業の人事担当者315人を対象に、テレワーク実施後の従業員のメンタルヘルスに関する調査をした。

喉元過ぎれば熱さを忘れる、でよいのか:

経団連が出した提言が波紋を呼んでいる。コロナ対応を踏まえた、テレワークによる「出勤者数の7割削減」を見直すべきだという内容だが、経済界の「テレワーク終了宣言」と見えないこともない。

意識のズレ:

米スラックテクノロジーズがこのほど、経営層の75%がオフィスで週3〜5日働きたいと回答したとする調査結果を発表した。オフィス勤務を希望する従業員の割合は34%にとどまり、経営層と従業員間で、働き方を巡る意識のズレが明らかになっている。

LINE WORKS調べ:

「LINE WORKS」を提供するワークスモバイルジャパンが、ビジネスチャットツールを導入している企業に勤め、週に1回以上在宅勤務を実施している20〜30代の会社員561人を対象に、「在宅勤務時のコミュニケーション」に関する意識調査を実施した。

2068人に調査:

日本能率協会マネジメントセンター、「イマドキ若手社員の仕事に対する意識調査2021」の結果を発表。20年と比較して、新入社員が組織に適応していくプロセスがうまく進んでいない実態が明らかとなった。

郊外エリアにも:

JR東日本のシェアオフィス「STATION WORK」が、11月9日から全国300カ所を超えている。新たに吉祥寺駅や府中本町駅などの首都圏の通勤路線駅や郊外エリアへの展開を進めるほか、在来線特急、新幹線停車駅である甲府駅や小山駅などにも設置することで、さらなる利便性の向上を図る。

休暇村協会は、ワーケーションに特化した屋外ワークスペース施設「リゾワテラス」を全国8施設でオープンする。これからのウィズコロナ、アフターコロナ時代を見据えた取り組み。どのような仕掛けが施されているのだろうか。

ウェブ会議とチャットを1つにしたコラボレーションツール(社内の情報共有を円滑にするツール)「Parque(パルケ)」の無料提供が開始。

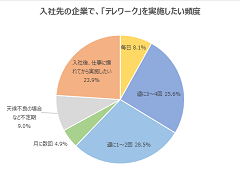

「毎日」はわずか8.1%:

新卒向けの就職情報サイトを手掛ける学情が実施したテレワークへの意識調査で、2023年卒業・修了予定の大学生・大学院生が希望するテレワーク頻度は「週に1〜2回」が28.5%で、最多という結果が出た。

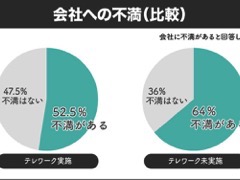

Dai(京都市中京区)が運営するフランチャイズビジネス情報サイト「フランチャイズWEBリポート」は、「会社に対する不満」に関する調査を30代から50代の会社員2200人を対象に実施した。会社に不満があると回答した人は551人おり、テレワークの実施状況別で見ると、未実施のグループの方が不満を抱えている人の割合が約12ポイント多いことが分かった。

「遠方の配偶者と同居したい」と新幹線通勤を希望する社員がいます。通勤は月に1〜2回ほどですが、移動費用は「通勤手当扱い」と「出張扱い」、どちらにすべきでしょうか?

注目記事ランキング

- ドンキの「着るクーラー」昨対比3倍以上の売れ行き、人気の秘密は「+α」

- セブン、なぜ「安いおにぎり」を投入? 背景に「経済性」を求める声 価格の「松竹梅」戦略

- ビオレ「冷タオル」が好調 真夏の工場でも使われる「ひんやり力」、課題は?

- 「配属ガチャ」は公務員にも? 入職後のギャップは「異動が多い」「17時に帰れない」

- 「トヨタが日本を見捨てたら、日本人はもっと貧しくなる」説は本当か

- 迷路みたいな渋谷駅周辺はどう変わる? 7月「渋谷サクラステージ」「渋谷アクシュ」相次ぎオープン 東急の狙い

- 建設現場からバイク、ゴルフまで...... 水冷式の冷却服、猛暑で人気じわり

- ニトリの3Dサーキュレーターが「過去最高」の見込み 人気のワケは?

- 欧米の製造現場でヒューマノイドロボット導入の動き 「人型」にこだわる本当の理由とは

- 赤字続きのミニストップ、逆転を狙う新業態は「コンビニキラー」? まいばすけっとに続けるか