AIエージェント時代、企業の在り方はどう変わる? 「上司はいらなくなるのか問題」を考察:Weekly Memo(1/2 ページ)

話題のAIエージェントは、企業の在り方をどのように変えるのか。人間とAIの協働が進化するにつれてこれまで「ピラミッド型」だった組織の在り方は変化するのだろうか。PwCコンサルティングの最新レポートから考察する。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

人間に代わって自律的にさまざまな業務をこなす「AIエージェント」は、企業の在り方をどのように変えるのか。そして、企業に何をもたらすのか。PwCコンサルティングがまとめたレポートでその点について言及していたので、本稿ではその内容を取り上げて考察したい。

「人とAIとの協働」についてPwCが解像度高く解説

PwCコンサルティングは2025年6月23日、「生成AIに関する実態調査2025 春 5カ国比較」(注1)、および「生成AIの将来技術動向」(注2)の2つのレポートを発表し、その内容について記者説明会を開いた。それぞれの全容についてはリンク先のレポートをご覧いただくとして、以下ではその中から「日本企業におけるAIエージェントの導入状況」、そして「AIエージェントによる企業の在り方の変化」について取り上げる。説明役は同社の三善心平氏(執行役員 パートナー)が務めた。

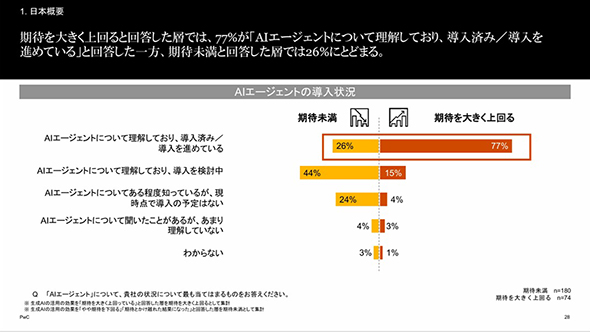

まず図1に示されたのは、AIエージェントの導入状況から見た評価の度合いの違いだ。

「期待を大きく上回る」と回答した層では、77%が「AIエージェントについて理解しており、導入済み/導入を進めている」と回答した一方、「期待未満」と回答した層で「AIエージェントについて理解しており、導入済み/導入を進めている」と答えた割合は26%にとどまった。

要は「早く着手した方が期待を上回る効果も早く得られる」(三善氏)とのことだ。

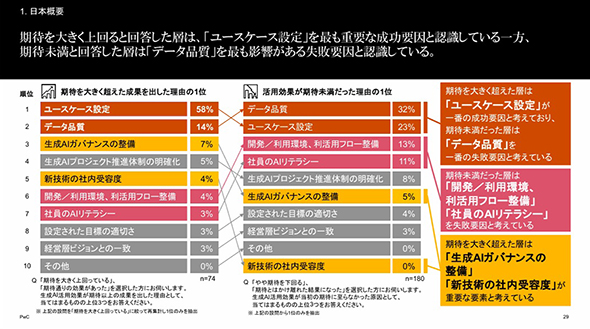

図2は、図1において「期待を上回った理由」と「期待未満だった理由」を聞いた結果だ。

「期待を上回る」と回答した層は「ユースケース設定」を最も重要な成功要因と認識している一方、「期待未満」と回答した層は「データ品質」を最も影響がある失敗要因と認識していることが明らかになった。しかもこの2つは「期待を上回る」層でも「期待未満」の層でも1位と2位を占めていることから、AIエージェント導入の成否を分ける要因と言っていいだろう。

ユースケース設定とは、言い換えれば「AIエージェントを何に使うのか」だ。また、データ品質は「AI活用の基となるデータをしっかりとマネジメントできているかどうか」が問われる。この2つをはじめ、図2に示された要因には、企業がAIエージェントを適用する上での重要なポイントが凝縮されていると言えそうだ。

では、本題に入ろう。

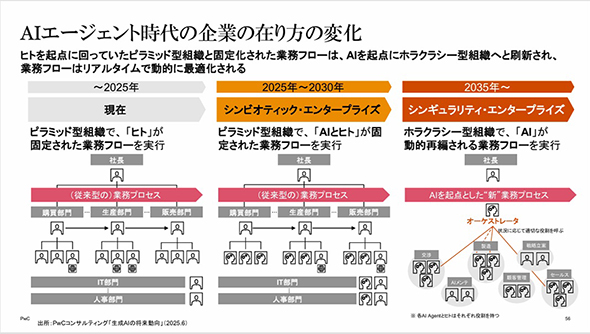

AIエージェントによる企業の在り方の変化を示したのが、図3だ。

図の左側が「現在」の姿だ。ピラミッド型組織で人間が固定された業務フローを実行している。中央が2025〜2030年の「シンビオティック・エンタープライズ」の姿だ。現在と同じピラミッド型組織で、人間とAIエージェントが固定された業務フローを実行するようになる。「シンビオティック」とは「共生関係」、すなわち「人間とAIエージェントが共生関係にある」ことを指す。

そして、右側が2035年以降の「シンギュラリティ・エンタープライズ」の姿だ。ピラミッド型組織から「ホラクラシー型組織」に刷新され、AIエージェントがリアルタイムで動的に最適化されて業務フローを実行するようになる。

「シンギュラリティ」とは「AIが人間の知能を超える時点」、ホラクラシー型組織とは「役職や階級が存在しないフラットな組織」を指す。ホラクラシー型組織は、複数の自律的なチームや役割に意思決定権が分散していることも特徴だ。この図では、AIエージェントの「オーケストレーター」が業務フローの司令塔となり、人間は「戦略立案」と「AIメンテ」の仕事を担う形になっている。最近では、シンギュラリティの到来がもっと早まるとの見方もある。

(注2)生成AIの将来技術動向」

関連記事

- 「Weekly Memo」記事一覧

InformaticaがAIエージェントに本気 日本に向け「挑戦はリスク、だが待っていては追い付けない」

InformaticaがAIエージェントに本気 日本に向け「挑戦はリスク、だが待っていては追い付けない」

米Informaticaは年次イベント「Informatica World 2025」で、AIエージェントに関連する取り組みの大幅強化を発表した。日本に向けては、失敗を恐れず挑戦するよう訴えかけている。 AIエージェントはCX分野をどう変えるのか? AIを実装したZoomから探る

AIエージェントはCX分野をどう変えるのか? AIを実装したZoomから探る

AIはCX分野でどのような効果をもたらすのか。AIエージェントはこれからどうなるのか。CX分野に注力するZoomの取り組みから探る。 今後6カ月以内にはAIがSOC業務を激変させる? 専門家たちの興味深い予測

今後6カ月以内にはAIがSOC業務を激変させる? 専門家たちの興味深い予測

AIエージェントは万能ではないが、近い将来、SOC担当者の業務の一部を肩代わりする存在になるかもしれない。SOCの分野におけるAIの発展について専門家たちが興味深い予測を展開した。 生成AIで「いま最もROIが期待できるユースケース」はこれ PwC調査で判明

生成AIで「いま最もROIが期待できるユースケース」はこれ PwC調査で判明

生成AIのROI(投資利益率)に悩みを抱える企業は多い。PwCの45日間にわたる集中的な影響分析で判明した、ROIに関して「いま最も有望なユースケース」とは何か。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- VS Code拡張機能4件に重大な脆弱性 累計ダウンロード数は1.2億

- 富士通、開発の全工程をAIで自動化し「生産性100倍」 自社LLMのTakaneを活用

- なぜ予算を掛けてもセキュリティは強化できない? 調査で分かった3つの理由

- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路

- Chromiumにゼロデイ脆弱性 悪用コードが流通済みのため急ぎ対処を

- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- 関西電力が「AIファースト企業」化に本気 脱JTCを図る背景と全従業員“AI武装化”の全貌

- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?

- 富士通、ソブリンAIサーバを国内製造開始 自社開発プロセッサー搭載版も

PwCコンサルティングの三善心平氏(出典:同社のオンライン会見映像)

PwCコンサルティングの三善心平氏(出典:同社のオンライン会見映像)