普及する「AIカメラ」 動画はAIが見てくれる時代に:動画の世紀(2/3 ページ)

「スマホながら運転」もAIが摘発

こうしたAIによる監視網の普及は、ロシアなど他の権威主義的な国家でも進んでいて、完成した技術を海外に輸出する動きも見られるようになっています。これは世界的な傾向で、私たちにとっても「中国の話でしょ」と聞き流すことはできなくなっています。

例えば富士通は、2015年にアラブ首長国連邦(UAE)のドバイ首長国で、監視カメラのデータを分析・活用する実証実験を実施しています。そしてそこで得られた知見をもとに、さまざまな都市監視のためのソリューションを開発しています。その一つ「シティワイド サーベイランス」と名付けられたサービスは、画像解析技術を活用して「監視カメラ映像から車両の車型や車種、人物の着衣タイプなどのさまざまな情報を自動抽出し、都市全体の動きをリアルタイムに把握する」というもの。また顔認識技術も応用されていて、「自動的に人物の顔を追跡・検索したり、事前に登録された人物の顔を検知」できるそうです。

とはいえこれも、先ほどのZeroEyesの武器検知と同様に、私たち普通に暮らす人々にはさほど関係のない話と感じられるかもしれません。確かに街中で防犯カメラを目にすることが増えてきたし、それをAIが「見る」ことも当たり前になってきたかもしれないけれど、別に武器を持って街中を歩くわけじゃないし――確かにその通り。ただ現在、もう少し違う形での「監視」が始まっています。

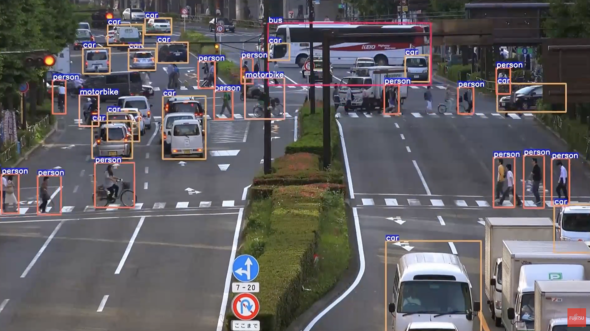

それを端的に示す例の一つがこちらです。

これはオーストラリアのニューサウスウェールズ州で実際に導入が始まった、「スマホながら運転」を取り締まるAIカメラという事例です。

運転席にいながら運転以外のことをしてしまうという「ながら運転」は、事故につながる非常に危険な行為です。もちろんこれまでも「ながら運転」は禁止されてきたわけですが、スマートフォンの普及により、ついついそちらに気を取られてしまう「スマホながら運転」が世界的な問題になりつつあります。

日本でも2019年12月1日から、道路交通法の改正が施行され、運転中の携帯電話での通話や、画面を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」について、違反点数も罰則もより厳しいものへと引き上げられました。またこれを受けて、警察の取り締まりも強化され、スマホで通話していなくても、運転中に画面を「2秒ほど注視していれば違反になる」とされています。

ただこの点については、「どうやって2秒を把握するのか」など、実行性に対する疑問の声が上がっています。そもそもスピード違反や飲酒運転などの違反行為と異なり、「一瞬でもスマホに気を取られていたかどうか」を客観的な証拠と共に証明するというのは至難の業。そこで前述のニューサウスウェールズ州の例では、AIに判定を行わせようということになっているわけです。

ニューサウスウェールズ州の運輸局によれば、導入されたシステムでは防犯カメラが集めた映像をAIが分析し、スマホながら運転が疑われる場面をピックアップ。それを人間が確認した上で、違反だと認められれば運転手に書面で通知するという仕組みとされています(プライバシーの観点から、違法性のない運転の映像については1時間以内に削除される設定になっています)。同州のマイケル・コーボイ警視副総監は、「これは文化を変えるシステムだ」と述べ、2年間で路上での交通事故死者数が3分の1に減少するとの見通しを示しています。

続報によれば、これまで12台のAI監視カメラが実際に稼働し、19年12月1〜7日にかけての1週間で、1日あたり平均で約500人のドライバーが「スマホながら運転」の可能性ありとしてピックアップされ、その中から実際に210人が逮捕に至っているそうです。

AIに監視を行わせれば、「2秒間画面を見つめていたらアウト」のようなルールも公平に適用できるようになるでしょう。そして「スマホながら運転」が減れば、道路がより安全な場所になる――ということで、これも「AIカメラによる監視」の例でありながら、比較的違和感のない形で社会に受け入れられていくのではないでしょうか。

同じような監視の例としては、例えば駅での飛び込み行為検知といった例が挙げられます。駅のホームにいながら何台も電車をやり過ごす、深刻な表情をしているといった何らかの兆候をAIに学習させ、防犯カメラの映像から飛び込みをするリスクのある人を検出するわけです。こちらはまだ研究段階ですが、日本でも朝晩のラッシュアワーがひどいことになっている大都市圏であれば、もろ手を挙げて「AIカメラによる監視」を歓迎する人々は少なくないと想像されます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR