Logic ProのDolby Atmos対応は「空間オーディオ民主化」への第一歩 3次元空間でのランダムトレモロを体験してみないか?(1/3 ページ)

空間オーディオの時代がやってきた。1970年代の4チャンネルステレオサウンド(Quadraphonic sound)、1990年代に一般化したサラウンドを経て、Dolby Atmosや360 Reality Audioといった、音源の3D位置情報(高さを含む)を持つ、いわゆる「空間オーディオ」が花開いた。

オンラインで取材したAppleの音楽アプリプロダクトマーケティング担当ディレクターであるザンダア・ソーレンさんは、空間オーディオを「モノラルからステレオへの移行に匹敵する大きな飛躍」と評する。従来の音楽フォーマットが音源の方向だけを定めて、空間の大きさとその中での位置を決められなかったのに対し、Dolby Atmosに代表される空間オーディオでは、リスナーの周囲と高さの情報を音源に埋め込み、それをさまざまなオーディオ機器で体験できる、「スケーラブル」な仕組みになっている。

従来は、数十個のスピーカーを部屋のあらゆる方向に配置し、制御しなければ得られなかった体験を、Dolby Atmos対応映画館(その数はまだ数えるほどだ)、ホームシアター、数台のスピーカー、サウンドバー、ヘッドフォン、イヤフォン、PC内蔵スピーカー、スマートフォン本体のスピーカーまでスケールダウンさせながらも空間の広がりは感じられるような仕組みになっているのが特徴だ。

Dolby Atmosに対応した音楽を、さまざまなデバイスで聴ける、それは素晴らしいことだ。ヘッドトラッキング機能を備えた第3世代のAirPodsを含む多くのApple製品が、空間オーディオ体験の入り口となっている。コスパが高いと人気のM1 iMacも本体スピーカーだけで空間オーディオに対応している。

しかし、その制作環境はどうか。

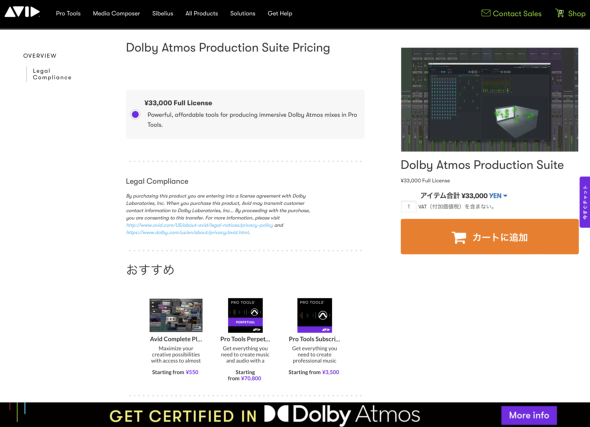

Dolby Atmos対応コンテンツは2012年の「メリダとおそろしの森」以降、制作されており、そのための制作環境も提供されている。だからこそ、既に多くの映画のサウンドトラックが空間オーディオに対応しているわけだ。音楽についても同様だ。Dolby Atmosの本家本元であるDolby Laboratoriesによる制作システム「Dolby Atmos Production Suite」がAvidから出ているのだが、自らレーベルを運営する山崎潤一郎さんの体験記事でも分かるように、299ドル(日本では税別3万3000円)と高価である上に難易度が高く、マシンへの負荷も大きい。M1 Macへのネイティブ対応も執筆時点ではできていなかった。

さらに、モニタリング環境も通常では厳しい。これまで立体音響をデザインするためにはたくさんの高価なスピーカーを設置するハイエンドミックスルームで作業する必要があったからだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR