AIに頼れば、絵心ゼロでもマンガのキャラクターを描けるのか? Googleの「Giga Manga」を試してみる:遊んで学べる「Experiments with Google」(第8回)

「Experiments with Google」は、Googleが人工知能(AI)や拡張現実(AR)といった最新技術の可能性を示すために、実験的な応用例を紹介するショーケースだ。膨大なコンテンツを公開しており、その多くはスマートフォンやPCで試せる。

この連載では、多種多様な応用例の中から興味深いものをピックアップ。実際に遊んだ体験レポートを通して、裏側にある技術の解説を行っていく。

読者の皆さんも、ぜひ自分の手で試しながらその仕組みを学んでもらえたらうれしい。きっと、最新技術の魅力に気付くはずだ。

誰でも簡単にマンガ風のキャラクターを描ける「Giga Manga」

連載8回目の今回は、AIの力を借りて誰でもマンガのキャラクターを描ける「Giga Manga」を取り上げる。

使い方はとても簡単だ。Giga Mangaはスタート時に「Magic mode」が有効になっているので、そのまま「マジックペン」でテキトーに線を引けば、AIがマンガ風のお絵かきを手伝ってくれるのでスラスラと線画を描ける。絵心が皆無の筆者でも、魅力的な作品を作れそうだ。

絵に自信がある人は、Magic modeをオフにして「レギュラーペン」で描けば、AIのサポートを受けずに好きな絵を描ける。ある程度マジックペンで描いてから、レギュラーペンで最終調整するといった使い方もできる。

キャラクターの線画が完成したら、着色の工程に移ろう。こちらも難しくない。色を付けたい部分を、好きな色で大ざっぱに塗れば、続きはAIが自動的に着色してくれる。こうして完成した作品は、ダウンロードして保存可能だ。SNSなどで共有して友達に見せてもいい。

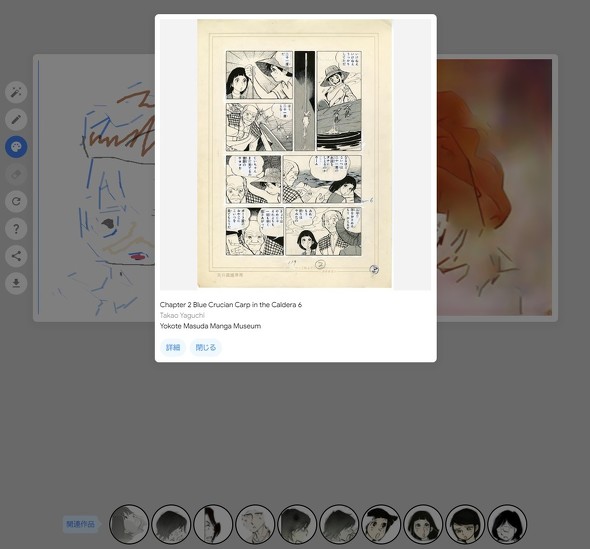

描くだけでない! 似たキャラが登場するマンガを教えてくれる機能も

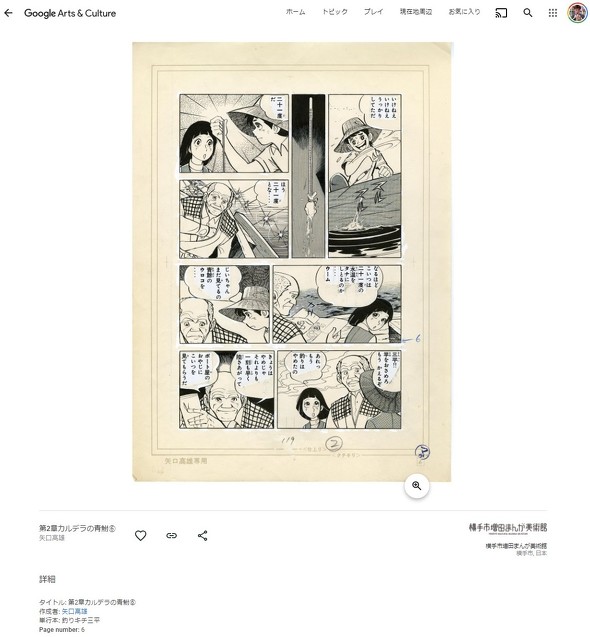

Giga Mangaには、描くだけでなく別の楽しみ方がある。描いた作品と似たキャラクターの登場するマンガを、AIが探してくれる機能だ。さらに、そのマンガのタイトルや作者、原画を収蔵している美術館といった情報を表示してくれる。

簡単なはずが、不気味な絵を量産

Giga Mangaの大まかな使い方を説明したところで、実際にキャラクターを描いてみよう。PCかスマートフォンのWebブラウザで「LAUNCH EXPERIMENT」をクリックしてスタートだ。

きれいな絵を描こうとしたら、AIと競争する羽目に……

最初なので、まずはマジックペンに頼ってみる。何を描いたか分からずGiga Mangaの魅力が伝わらない事態は避けたいので、誰もが知るキャラクターを描くことにした。「アンパンマン」を描こうと丸を1つ描いた途端、AIにペンを奪われてしまった。どうやら、画面からペンを離したタイミングでAIが介入するらしい。

AIの介入に対抗するため、アンパンマンのことなど忘れて猫耳を描き込んだが、あっという間にAIが続きを描き進めていく。描き慣れていない筆者には太刀打ちできない速さだ。しかも筆者の意図は完全に置いてけぼりで、全く違う姿に修正されてしまう。慌てて描いた猫耳も、跡形もなくなってしまった。

思い通りに描けず悔しいので、AIに介入されないレギュラーペンに切り替えて猫耳を加え、輪郭を整えた。後は色を指定してAIに着色を任せて完成だ。

出来上がったのは、アンパンマンと似ても似つかない不気味なキャラクターだった。どうやら失敗だ。

アンパンマンに再挑戦 線画は悪くないが着色に難あり

AIに邪魔されないよう、今度はMagic modeをオフにしてレギュラーペンだけで描いてみた。今度こそアンパンマンになるだろう。

線画はうまく描けたと思う。ところが自動で着色すると色の境目がくっきりせず、ぼんやりにじんでしまう。輪郭を描いた線をきちんと閉じずに着色したのが原因だろうか。アンパンマンに見えるがちょっと怖い。「俺の顔を食べられねぇのか!」と絡まれそうなので、別のキャラクターを描くことにする。

やはりマンガを描くには基本的な画力が必要

今回もMagic modeをオフにして、別のキャラクターに挑戦だ。手順はアンパンマンのときと同じだが、輪郭を閉じるよう注意して描いてみた。誰を描いたか分かるだろうか。

下手なのは認めるが、キャラクターが分からないほどではない。しかし、どうしても塗り方のせいで不気味さが出てしまう。試しに別のキャラクターも描いてみたが、似たり寄ったりの結果になってしまった。

簡単そうに見えるマンガのキャラクターだが、実際に挑戦してみるとプロの漫画家が描いた作品のすごさを思い知らされた。絵心のない筆者は、AIの力を借りたところで足元にも及ばない。そもそも基本的な画力が必要なのだろう。

豊かなマンガ文化の紹介にAIを活用 3種類のAIを使っている

Giga Mangaの開発目的は、マンガに親しんでもらうことだ。このコンテンツは、日本のマンガをテーマに、その歴史や豊かな文化を紹介する取り組み「Manga Out of the Box」の中の1つに当たる。協力パートナーには経済産業省や手塚プロダクション、藤子・F・不二雄ミュージアムなどが名を連ねる。

Giga Mangaを作るためにJavaScriptでWebアプリとしての骨格を作り、ニューラルネットワーク構築用のライブラリ「Torch」や、画像処理ライブラリ「OpenCV」「CLIP」を使った。

全体の構成は3段階――(1)線画を描く段階、(2)色付けをする段階、(3)似たマンガを探す段階に分かれていて、それぞれの段階で違うAIを使っている。

第1段階のAIは、14万種類以上の学習用キャラクター画像を使って機械学習モデルを作成してある。線画が入力されると、そこから描かれるであろう絵を予測して線を描き加えていく。

第2段階は、線画に着色する深層学習ライブラリ「Adeleine」を使っている。

第3段階では、OpenCVとCLIPに加え、類似データを探索するライブラリ「Annoy」を使ってGoogleのアート作品コレクション「Google Arts & Culture」から似たマンガを探して表示している。

文化や製品を紹介するとき、その歴史や作品を紹介するだけでなく、実際にユーザーが試せるコンテンツを用意することでより身近に感じてもらえるはずだ。このGiga MangaはAIを活用して、誰でもマンガのキャラクターを描けるコンテンツ作りに成功した。もちろんManga Out of the Boxも読み応えある内容なので、目を通してみると面白いだろう。

関連記事

Google、漫画の歴史が学べるWebサイト公開 イラスト作成機能も 4言語で展開

Google、漫画の歴史が学べるWebサイト公開 イラスト作成機能も 4言語で展開

Google Japanが、日本の漫画の歴史が学べるオリジナルコンテンツ「Manga Out Of The Box」を公開した。経済産業省など13のパートナーとともに制作。日本語だけでなく、英語、スペイン語、フランス語で閲覧できる。 ベタ塗りの落書きがリアルな風景画になる「NVIDIA Canvas」の実力 “美術2”の記者でも絶景は描けるか

ベタ塗りの落書きがリアルな風景画になる「NVIDIA Canvas」の実力 “美術2”の記者でも絶景は描けるか

米NVIDIAがβ版を公開した「NVIDIA Canvas」。ベタ塗りの落書きをAIで風景写真のように変換するツールだが、素人でもクオリティーの高い作品は作れるのか。学生時代、美術2だった記者が試す。 「地上最強 刃牙展ッ!」に大興奮の漫画家が「こいつは想定外だ…」と立ち尽くした理由

「地上最強 刃牙展ッ!」に大興奮の漫画家が「こいつは想定外だ…」と立ち尽くした理由

漫画家のサダタローさんが、思わずSNSでシェアしたくなる話題を漫画で紹介する連載「サダタローのシェアさせていただきますR」。今回は東京ドームシティで開催している「地上最強刃牙展ッ!」のリポートをお届けします。 「マンガの擬音語」をNFTアート化、先着制で配布 応募相次ぎ約1時間で締め切り 「ネジネジ」「ブニブニ」など3300種類

「マンガの擬音語」をNFTアート化、先着制で配布 応募相次ぎ約1時間で締め切り 「ネジネジ」「ブニブニ」など3300種類

オタクコイン協会が、マンガの擬音語をモチーフにしたNFTアートを先着3300人に配布するキャンペーンで、約1時間で予定人数に達したため終了したと発表した。 観光地でペンギンとダンス? AIで環境音を生成? コロナ禍のいま行きたい“バーチャル世界旅行”をご案内

観光地でペンギンとダンス? AIで環境音を生成? コロナ禍のいま行きたい“バーチャル世界旅行”をご案内

ちょっと変わった“バーチャル世界旅行”をできるWebサービスを紹介する。観光地にペンギンを連れていったり、無音のストリートビューにAIで音を付けたりと、ユニークなコンテンツの裏側にあるテクノロジーにも迫る。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR