オープンイノベーションを成功に導く7箇条 日本企業に足りない考え方とは?:オープンイノベーションのベストプラクティス(1/2 ページ)

日本企業は久しく、成長が止まってしまったと嘆く人がいる。長引く不況や国際情勢の変化といった外部環境の影響を受け、世界の市場をけん引してきた全盛期の様子は見る影もない。こうした指摘は、前回の記事で具体的に説明した。では、企業はどうすればいいのか。

その答えの一つが、自社の外からアイデアや技術を取り入れてイノベーションに生かす「オープンイノベーション」(Open Innovation)だ。その概要についてはこちらの記事で解説している。今回は、日本企業がオープンイノベーションをうまく進めていくための考え方と、ベストプラクティスについて論じていく。

日本の大企業が取り組むオープンイノベーションは、おおよそ3つのケースを想定できる。

- 国内または国外のベンチャー企業から技術を取り入れる

- 自社と同等の、国内または国外の企業と幅広い提携をする

- 自社内のシーズ(ノウハウや技術、アイデアなど)を切り出し、外からの資金を呼び込んで、他社との提携を進めていく

本記事ではこれら3つの中で、日本企業にとって重要でありながら、これまであまりうまくいっていないベンチャー企業との協業を取り上げる。特に、日本の大企業が北米のベンチャー企業とオープンイノベーションを進める際の悪手を振り返り、そこから逆算してベストプラクティスの在り方を探っていく。シリコンバレーで企業の成長戦略を支援してきた筆者の経験を提供できれば幸いだ。

著者:石井正純

米McKinsey&Companyを経て、シリコンバレーで企業コンサルティングを手掛けるAZCAを設立。約40年にわたり企業の成長戦略を支援する中で、イノベーションに取り組む企業を間近で見てきた。オバマ政権時代には、ホワイトハウスの有識者会議で貿易や経済振興の政策立案に参加した経験を持つ。

特集:オープンイノベーションへの招待状

AIやIoT、メタバースなどテクノロジーが日進月歩で進化し、コロナ禍やSDGsなど企業を取り巻く環境も激しく変化している今、イノベーションを巻き起こして企業の成長を狙う試みがあります。そこで注目が集まる「オープンイノベーション」に焦点を当てた本特集では、取り組む意義や知見を紹介していく。

ベンチャー企業とのオープンイノベーション 日本企業が失敗した場合の要因とは?

1990年代後半、日本の重厚長大産業(鉄鋼、造船、化学、重工業など)は成熟期を迎え、低成長時代に突入していた。さらなる成長を目指して事業の多角化を進める方法として、多くの日本の大企業が北米のベンチャー企業との戦略的提携を進めるに至った。この戦略的提携は今でいうオープンイノベーションと言い換えられる内容だった。

ところが、こうした企業の取り組みの多くは失敗に終わっている。その要因について、これまで多くの日本企業と北米ベンチャー企業のオープンイノベーションを間近で見てきた筆者なりの見解は次のようなものだ。これら1つ1つについて、詳しく説明していく。

- 「飛び地」に入ろうとして失敗

- 日本の本社と意思疎通がうまくいかない

- ベンチャー企業との意識のずれ

- 日本企業はスピードが遅い

- 案件に対する過度な期待

- リスクに対する考え方が曖昧

- 資金の使い方と位置付けが困難

(1)「飛び地」に入ろうとして失敗

多くの日本企業が多角化を進めてきたが、中には、自社の既存事業とは全く関連のない分野に進出しようとする企業もあった。「自社の既存事業分野は低成長なので、隣接分野も大きな成長は望めない。ならば、既存の事業分野と離れていても、急成長している分野に参入しよう」と考えたのだ。

このアプローチは「落下傘方式」ともいう。痩せた土地に住んでいる人が、上空から肥沃な土地や新しいことが期待できる森に落下傘で降りていき、周りを見回しておいしい果実を手に入れる――という例えだ。

だが、この方法はことごとく失敗したといっても過言ではない。狙った分野は急成長していても、その成長を取り扱える組織的な体制やスキル、急成長の勢いを自社に反映できるような資産を持ち合わせていなかったからだ。その結果、ベンチャー企業の素晴らしい技術をうまく生かせなかった。

(2)日本の本社と意思疎通がうまくいかない

新規事業を創出しようと模索する日本企業の中には、シリコンバレーに拠点を置く企業が登場した。正確にいうと、以前から駐米していた営業担当やサポート人員に加えて、新規事業の種になりそうなものを探す人員を派遣するようになった。

ところが、なかなかうまくいかない。なぜなのか。実は、新規事業の開拓をミッションに抱える駐在員は、何らかの業務を兼務している場合が多い。現地の営業サポートや、日本から役員が来る時のアテンド業務など、要は雑用を担うことも多い。新規事業開拓をするには、あまりにも中途半端なアサインメントだ。

本社と駐在員の社内連携がうまく取れていないケースもある。駐在員が“シリコンバレーのルールでゲームを進める”方法を覚えても、そのやり方で本社とやりとりを進めようとすると、作業の何もかもが遅く、フラストレーションがたまる一方なのだ。反対に本社側から見ると「駐在員は妙に“アメリカかぶれ”してしまって、こちらの状況を理解してくれていない」となる。駐在員がシリコンバレーに派遣されてからしばらくすると、このような微妙なずれが生まれてしまうケースもある。

一方で、駐在員の仕事があさっての方向を向いていることもある。いい案件を見つけたとき、本社の事業開発部門ではなく研究開発部門に“直球”を投げてしまうケースだ。研究開発部門は、研究員やエンジニアたちが自社の技術開発を行うところで、外部の技術を評価する業務ではない。研究開発部門から見れば、いくらいい技術でも「自社の技術よりそちらの方がいい」と言った途端に、それは即、自己否定につながるので返事はネガティブな内容になる可能性が高い。

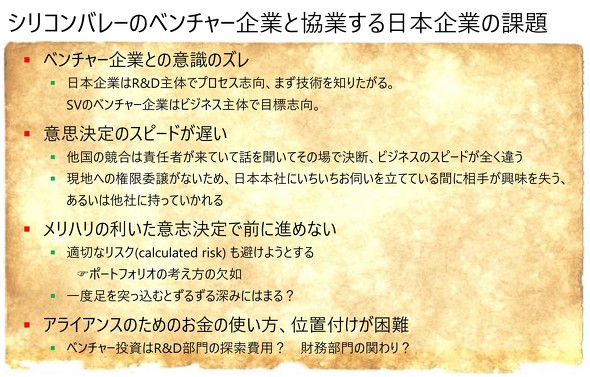

(3)ベンチャー企業との意識のずれ

実際にベンチャー企業と戦略的な連携を進める段階で大きな障害になるのが、ベンチャー企業と日本企業の意識のずれだ。日本企業はまず技術ありきで、とにかく最初に相手(ベンチャー企業)の技術を見ようとする。その技術に見込みがあると判断した後に、初めて具体的な事業プランを考え始める企業が多い。

逆に北米のベンチャー企業は、ビジネス主体で目標を立てていく。なぜなら、ベンチャー企業は絶対的に自分の技術に自信を持っているため、最初からビジネスの話をしたいのだ。ベンチャー企業にとって、資金調達は最大級の課題なので、平たく言えばどのくらい投資してくれるのかを話し合いたいと考えている。

このように取り組みを進める順番が違うので、いざ提携しようと思ったらうまくかみ合わないケースも多い。その結果、いろいろな事がどんどん遅れていく。日本企業と北米ベンチャー企業の間に横たわる、この溝は大きい。

(4)日本企業はスピードが遅い

日本企業との協業では、ビジネスの話にたどり着くのが遅い。そうこうしているうちに、さっさと意思決定する企業に持っていかれてしまう。

ビジネスの話まで進んだとしても、日本は意思決定ができる人が初期段階のミーティングに来ないことが多いので、なかなか話が前に進まない。事あるごとに「本社に持ち帰って検討します」となるので、ベンチャー側は戸惑うばかりだ。これが他国だと、決断のスピードがまったく違う。決定権限のある人がミーティングに来て、どんどん話が決まっていくのだ。

(5)案件に対する過度な期待

期待という面でも、日本企業にはズレがある。1件1件の案件に対する期待が大き過ぎて、結果的にその期待が裏切られる(と感じてしまう)場合も多い。

新しいことをやろうとするとリスクが伴うのは当然だ。ベンチャーキャピタル(VC)を例にすると、投資先がいつもうまくいく可能性は低い。1000社の案件を見つけた場合、VCが実際に投資をするのは約10社だ。そのうち3〜4社は立ちゆかなくなる。“金の成る木”に育ち、ホームランを放つ企業が1〜2社あれば御の字なのだ。

日本企業に話を戻すと、筆者が懸念を感じるのは、ベンチャー企業に寄せる期待感が間違っている場合が多いことだ。日本企業の多くは、社内の研究開発プロジェクトと同様に、1社1社について結果を見ようとする。そのため「A社に巨額の投資をしたのに全然実らない。A社の投資案件に関わった人間の責任だ」という、短絡的な評価を下してしまう。1つのベンチャーに全てをかけるのではなく、「ポートフォリオ」という視点が大切だ。

(6)リスクに対する考え方が曖昧

リスクの考え方に「Calculated Risk」(適切なリスク)というものがある。「この案件にはこれだけ投資する。結果がゼロでも構わない」という考え方だ。逆にいえば、それ以上の金額をだらだらと投資はしない、ということでもある。

オープンイノベーションで特に日本企業にしばしば見られる傾向が、取るべきリスクを取らずに良い案件を逃してしまうケースだ。例えば、ベンチャー企業から技術ライセンス、日本市場での事業の権利、それに株式を含めたパッケージディールで2億円の案件が提示されたとする。冷静に判断すると2億円の価値があるのに、お金を惜しんだために案件を競合他社に持っていかれてしまう残念な結果になってしまう。

一方で、取らなくても良いリスクを取っていたケースも多い。例えばR&D費用としてベンチャー企業に1億円を拠出して提携したが、予定通りに開発が進まず1年後にもう1億円拠出した。さらに1年後、うまくいかないので、やむなくそのベンチャー企業を買収して傘下に収める。しかし、その後も商品化に進めず、それまで投入した金額より安い額で売却せざるを得なくなるケースだ。本来必要なのは「OK、1億円だけ出そう。それでうまくいかなかったら、もう出さないよ」という断固たる姿勢といえる。これができないのは、リスクに対する考え方が確立されていないからだ。

(7)資金の使い方、位置付けが困難

資金面から日本企業を見ると、別の課題も浮かび上がる。日本企業は、ライセンス料などの資金を出すことはできる。経費として計上できるからだ。設備投資など先の読める投資は考えやすい。

ところが、これがベンチャー投資を伴うオープンイノベーションになった場合、つまりベンチャー企業の株を買うことになった途端に、軒並み尻込みする。ベンチャー企業への投資は先が読めないため、資本参加も含めた提携がなかなかできないというケースが過去に多かった。

事業会社が“マネーゲーム”をやらないのは当たり前だが、それでも最近は新規事業創出のためにうまく資金を使っていく方法に慣れてきた企業も増えてきた印象はある。今後考えるべきは、良い結果が出なかったときに投資した資金をどう処理するかについての理解だろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR