「PDF」のアイデアは当初、ダメ出しを食らった? イノベーションの在り方を“失敗”から考える:クローズドイノベーションとオープンイノベーションの事例に学ぶ

新型コロナウイルスの感染拡大や環境問題への対応、AIやクラウドなどテクノロジーの進歩といった急激な変化が立て続けに起こり、企業を取り巻く環境は日々変化している。こうした流動性が高い状況で、企業は生き残る道を見つけ出す必要がある。

そのためには、イノベーションが必須になる。そして変化が激しいいま、スピード感を持って社外の組織と連携しながら新しい価値を生み出す考え方が「オープンイノベーション」(Open Innovation)だ。前回の記事ではオープンイノベーションの定義や特徴、クローズドイノベーションとの違いを解説した。

今回は、オープンイノベーションとクローズドイノベーションの具体的な事例を取り上げて、そこから学べる知見を提示していく。

著者:石井正純

McKinsey&Companyを経て、シリコンバレーで企業コンサルティングを手掛けるAZCAを設立。約40年にわたり企業の成長戦略を支援する中で、イノベーションに取り組む企業を間近で見てきた。オバマ政権時代には、ホワイトハウスの有識者会議で貿易や経済振興の政策立案に参加した経験を持つ。

特集:オープンイノベーションへの招待状

AIやIoT、メタバースなどテクノロジーが日進月歩で進化し、コロナ禍やSDGsなど企業を取り巻く環境も激しく変化している今、イノベーションを巻き起こして企業の成長を狙う試みがあります。そこで注目が集まる「オープンイノベーション」に焦点を当てた本特集では、取り組む意義や知見を紹介していく。

「PDF」のアイデアを却下した? クローズドイノベーションの“悪い事例”とは

クローズドイノベーションの“悪い事例”として、しばしば取り上げられてしまうのが、コピー機を手掛ける米Xerox(ゼロックス)だ。

1980年代、Xeroxはコピー機だけでなく、将来のオフィスで使われる可能性のある製品やソリューションを開発するというミッションを持っていた。その一つとして社内で挙がった提案が「PDF」(Portable Document Format)の考え方だった。

ところがPDFは当時の経営陣のかんに障った。Xeroxはコピー機を手掛けている会社だ。PDFが世の中に普及してしまったら、コピー機はもちろん紙もトナーも不要になってしまう。そう懸念した経営陣はPDFのアイデアを却下した。最終的にPDFの開発者たちは社外に飛び出し、「Adobe」という会社を設立するに至った。

実はXeroxでは、このPDFのように“金の卵”を逃した事例は他にもあった。Xerox社内でアイデアや開発が認められず、社外にスピンアウトした企業はAdobeをはじめ35社ほどあるといわれている。そうしたスピンアウト企業の時価総額を足すと、Xeroxより大きくなってしまう。結局、Xeroxは2000年前後に業績が悪化したことを受け、オープンイノベーションの考え方に変わっていった。

オープンイノベーションの取り組みは、スティーブ・ジョブズにも影響を与えた

クローズドイノベーションで辛酸をなめたXeroxは、オープンイノベーションの考え方に移行していく。それを象徴するのが、Xeroxが米国カリフォルニア州パロアルトに設立した「パロアルト研究所」(PARC)だ。

PARCは、1970年にXeroxの子会社として設立された。そのミッションは「将来のオフィスで使われる技術の開発」だ。当初、ほとんどの技術開発は親会社のXeroxか米国政府からの委託研究だった。しかしXeroxの経営が傾いた2000年前後を境に、民間企業からの委託研究や共同開発を強く推進していった。

PARCを説明するには、ここで研究開発された技術を挙げるのが一番だ。例えばイーサネットがこれに当たる。他にも、PCをマウスで操作するGUI(Graphical User Interface)を導入した最初のワークステーション「Alto」(アルト)もPARCで生まれた。

このAltoは若きスティーブ・ジョブズに大きなインスピレーションを与え、GUIを導入したワークステーション「Lisa」の開発につながったのは有名なエピソードだ。Lisaは商業的に失敗したものの、次に開発した「Macintosh」(Mac)がどれほどの成功を収めたかは、言うまでもないだろう。

PARCは近年、サイバーセキュリティ関連の製品やインダストリアルコントローラーなどの開発も手掛けている。現在、PARCの売上は、約半分がXeroxからの研究委託によるもので、残りの半分は米国政府やXerox以外の企業からの研究委託や、ライセンスフィー(知的財産権の使用料)などだ。

筆者は、PARCやXeroxのこうした変化を間近で見てきた。2006〜012年までPARCのシニアエグゼクティブアドバイザーとして、特に日本の民間企業とのオープンイノベーションを積極的に進めた経験を持っている。

オープンイノベーションは今に始まったことではない

Xeroxの傘下でオープンイノベーションの考え方を実践したPARCは、遂にはその売上の半分を外部から得ることに成功した。この取り組みは注目に値する。

なお一点留意してほしいのは、オープンイノベーションの考え方は「オープンイノベーション」という言葉が生まれる前から存在していたということだ。技術面での提携や共同開発、ライセンスイン(導入)やライセンスアウト(提供)、開発の委託、合弁事業の開始といった取り組みは全てオープンイノベーションの考え方を実践するものに当たる。こうしたコンセプトは1960年代には議論が始まり、1980年代から活発になった。

そして、こうした動きをオープンイノベーションという言葉でまとめたのが、米国の経営学者、カリフォルニア大学バークレー校の客員教授であるHenry Chesbrough(ヘンリー・チェスブロウ)氏だった。

衰退する日本企業 その原因を半導体業界から探る

これまで見てきたように、クローズドイノベーションで苦い経験をしたXeroxは、オープンイノベーションの考え方に変わっていった。では、日本はどうだろうか。

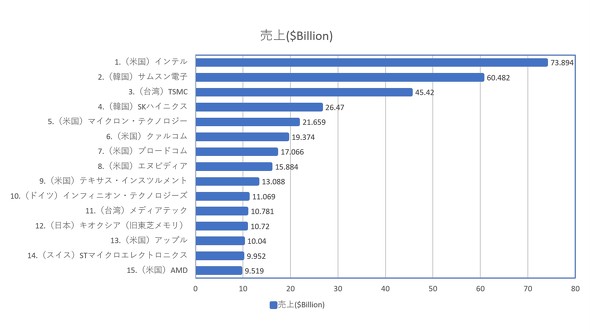

ここでは日本の半導体業界を例に見てみる。半導体業界はオープンイノベーションを掲げながらも、実際は自前主義とクローズドイノベーションを貫いてきたといえる。1980年代の半導体業界は、世界的に見ても圧倒的に強かった。それは当時の売上高ランキングの上位に日本企業が入っていることからも明らかだ。

ところが、2017年の売上高ランキングでは、上位10社のうち日本企業は東芝(東芝メモリ)しか入っていない。2021年になると上位10社に入る日本企業は1社もない。キオクシア(旧東芝メモリ)が辛うじて12位に付けている状況だ。

日本企業が衰退した理由はどこにあるのか

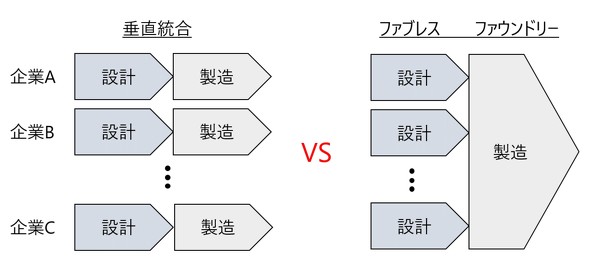

なぜ、日本企業はここまで衰退してしまったのか。筆者は、過度な垂直統合と自前主義が原因だと考えている。そこには、オープンイノベーションの考え方はどこにもない。研究開発から製造まで全て自社で抱え込む、クローズドイノベーションの見本のようなビジネスモデルを採用してきたのだ。

エコシステムとして他社との協力関係などを考慮するビジネスモデルがすっぽりと抜け落ち、技術が広がっていかなかった。極端な例を挙げれば「Linux」や「Android」のようにオープンソースにしてエコシステムを構築し、それを広げていくという考え方が欠如していたのだ。

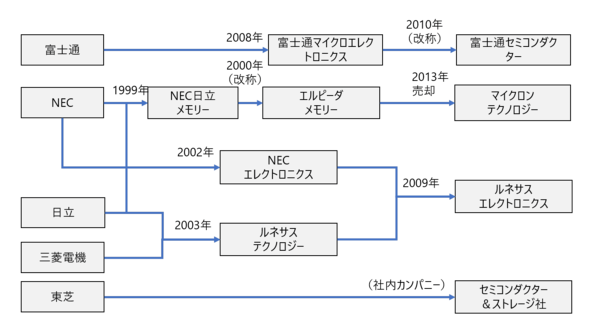

日本企業の行動の中で注目すべきは、設計と製造を切り離さずに統廃合をしてきたことだ。しかし、設計と製造ではビジネスモデルがかなり異なるため、まとめて扱うのは注意が必要になる。

一方で世界の半導体業界では、半導体チップの製造を専門に手掛けるファウンドリーが生まれ、半導体メーカーのファブレス化(半導体メーカーが製造をガブに委託するビジネス)が進んでいった。米国では、日本が強さを誇っていた1980年代から既にファブレス化に向けた動きがあった。

1980年代の日本は「モノづくり」にこだわり過ぎて、設計と製造を切り離したビジネスモデルの発想などなかった。ファウンドリーが登場し、ファブレス半導体メーカーが増える中、日本の半導体メーカーは、逆に“モノづくりの自由度”を失っていった。

企業はクローズド、でもオープンイノベーションの機会を提供する「Appleのパラドックス」

企業自体はクローズドだが、とても多くの企業にオープンイノベーションの機会を提供することで、事業の成功に結び付けている企業を紹介しておく。誰もが知る米Appleだ。

アップルが最初の「iPhone」を売り出した2007年の売り上げは、約240億ドルだった。それから15年後、2021年の売り上げは約3650億ドルに膨れ上がり、売り上げは約15倍に増えた。毎年21%以上で売り上げが伸びたことになる。

スティーブ・ジョブズは「知識と情報はそれらが注意深く守られていてこそ力を発揮する」と信じていたといわれる。まさにクローズドイノベーションの考え方だ。実際に、Appleの製品開発は極端にクローズドだ。新製品の開発時には、従業員やサプライヤー、パートナー企業に厳しいかん口令を敷いている(期待感をあおるための戦略的な外部リークは多少あるが)。まさに徹底したクローズドイノベーションだ。

Apple自身はクローズドなのに、多くのサードパーティーデベロッパーがiPhone向けのソフトウェアを開発している。初代iPhoneの発売翌年、2008年時点でアプリ数は約12万個だった。それが2021年時点では約342万個になり、実に約28倍以上に増えている。

世界のスマートフォン市場でのOSのシェア率を見ると、iOSはAndroidの約2分の1以下だ。それなのにAppleが高い収益率を維持してきた背景には、アプリ内課金に30%の手数料を課した“Apple税”)の収益がある。自社内での開発はクローズドでも、製品が世に出たらオープンイノベーションに近い形式で収益を確保する姿は、Appleのパラドックスといえる。

しかしこの“Apple税”に対しては、引き下げを求める動きが相次いでいる。今後、Appleがどう進路を決めるのかは注目に値する。

企業の成長を促す新たな価値を求め、オープンイノベーションに取り組む

今回はクローズドイノベーションとオープンイノベーションの事例を見ながら、その在り方について考えてきた。日本企業は、自社のビジネスモデルをよく考えて、自前主義を続けるのか、オープンイノベーションに舵を切るのか考える必要がある。

半導体業界の例では、企業や事業の統廃合を進めるも、連携やオープンイノベーションのメリットを享受できないばかりか、裏目に出てしまった。ビジネスモデルを再評価し、企業の成長の糧になる新しい価値を見いだす方法を考えてオープンイノベーションのモデルを本気で検討する段階にあると考える。

そしてオープンイノベーションは、いま目の前にある事業だけではなく、将来的な事業も見据えて取り組むものだ。これまでの利益構造と、今後の利益構造は変わるかもしれない。Appleですらその危機に直面している。次の時代を見据えて、共に歩みを進める相手を探し、オープンイノベーションを進めていくことが多くの企業にとって必要といえるのではないか。

関連記事

企業は“成長の糧”をどう得るのか――自前主義が厳しい今、「オープンイノベーション」が生き残りのカギに

企業は“成長の糧”をどう得るのか――自前主義が厳しい今、「オープンイノベーション」が生き残りのカギに

“失われた30年”を経た今、企業は成長の糧をどこから得ればいいのか。その答えはイノベーションを巻き起こすことだ。中でも自社にない知見や技術を活用できる「オープンイノベーション」に注目が集まっている。 チャールズ・ゲシキとジョン・ワーノックが拓いたデスクトップとデジタル、2つのパブリッシング革命を振り返る

チャールズ・ゲシキとジョン・ワーノックが拓いたデスクトップとデジタル、2つのパブリッシング革命を振り返る

Adobe創設者の一人である故・チャールズ・ゲシキ氏の業績をまとめた。 Xerox、「1日経ったら文字が消える紙」など新技術を発表

Xerox、「1日経ったら文字が消える紙」など新技術を発表

印刷した文字が時間とともに消えていき、同じ紙を何回も利用できる技術などがPARCで紹介された。- 2011年の半導体ファウンドリ微細化ランキング、日本勢が最先端世代から姿消す

米調査会社iSuppliによると、最先端の半導体プロセス技術を扱うファウンドリはTSMC、GLOBALFOUNDRIES、サムスンの3社に集約されるという。  Apple決算、収益54%増の新記録 iPhone、iPad、Mac売上大幅増

Apple決算、収益54%増の新記録 iPhone、iPad、Mac売上大幅増

ソフトやサービスも好調だが、とにかくハードが売れた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR