iPhone 14で注目集める「スマホと衛星の“直接通信”」 急速に実用化が進む背景とは(3/3 ページ)

端末側の課題を衛星側で解決する動きも

だがどうやって、端末側の形を変えることなく衛星と直接通信できるようにしようとしているのだろうか。その解決策の一端を示しているのが楽天モバイルと、その親会社となる楽天グループが出資している米AST&Scienceが共同で進めている「スペースモバイル計画」である。

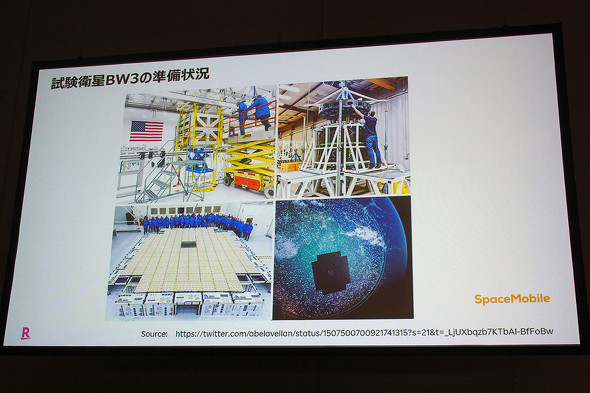

この計画では、AST&Scienceが打ち上げる低軌道衛星から4Gの電波を射出し、地上のスマートフォンと直接接続して通話や通信を実現することを目指しているのだが、特徴的なのは打ち上げる衛星のサイズである。なぜならその衛星は10×10mと非常に大きく、面積の多くをアンテナが占めているという。つまり端末側ではなく衛星側のアンテナをより大型化することで、スマートフォン側のアンテナを変えることなく通信できるようにしようとしている訳だ。

もちろんそれだけ大きなサイズの衛星を直接打ち上げることはできない。そこで打ち上げ予定の衛星は折り畳み式のアンテナを採用、閉じた状態で衛星を打ち上げた後、アンテナを開いて大型化する仕組みとなるようだ。ちなみに試験用の衛星の打ち上げは2022年の9月から10月頃を予定しているようなので、衛星通信の今後、さらには楽天モバイルの今後の事業計画を見据える上でも注目される所だ。

AST&Scienceが打ち上げを予定している試験衛星「BW3」は、開いた状態で10×10mという、非常に巨大なアンテナを搭載した衛星となっている。写真は「ワイヤレスジャパン2022」の楽天モバイル講演資料より

AST&Scienceが打ち上げを予定している試験衛星「BW3」は、開いた状態で10×10mという、非常に巨大なアンテナを搭載した衛星となっている。写真は「ワイヤレスジャパン2022」の楽天モバイル講演資料よりちなみに衛星通信に取り組んでいるのはスペースXやAST&Scienceだけでなく、日本に関する所でいえば日本電信電話(NTT)とスカパーJSATが2022年7月に合弁で設立した「Space Compass」や、ソフトバンクと協業している英国のOneWebなども、低軌道衛星を活用した通信サービスの実現に取り組んでいる。それだけ多くの企業が衛星通信に取り組むのは、5Gの次の世代となる携帯電話の通信規格「6G」で、空や宇宙でも通信できるようにするなど、より一層広範囲のエリアカバーが求められているためだ。

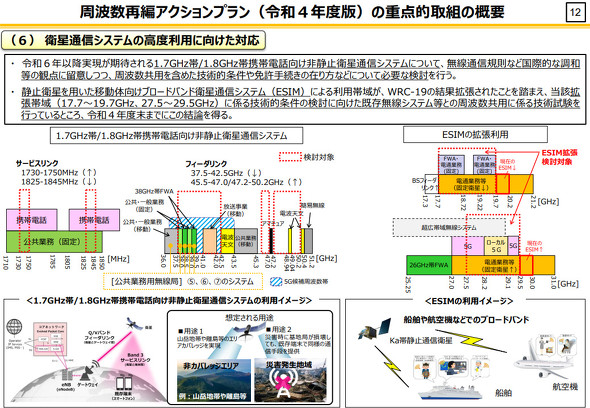

もちろん現在のスマートフォンと同じ感覚で衛星通信が利用できるようになるには一層の技術進化が求められるだろうし、そもそも日本で実際にサービスを提供する上では、制度面などで検討が必要な要素も少なからずある。だが各社が積極的に衛星通信に取り組む様子を見るに、そうした時代が訪れるのもそう遠くないのかもしれない。

総務省「周波数再編アクションプラン(令和4年度版)(案)概要」より。国内でスマートフォンと衛星が直接通信できるサービスを提供するには、技術条件や免許手続きなど具体的な制度を議論して決めていく必要がある

総務省「周波数再編アクションプラン(令和4年度版)(案)概要」より。国内でスマートフォンと衛星が直接通信できるサービスを提供するには、技術条件や免許手続きなど具体的な制度を議論して決めていく必要がある関連記事

「iPhone 14」発表 衛星通信に対応、11万9800円から 「Plus」も復活

「iPhone 14」発表 衛星通信に対応、11万9800円から 「Plus」も復活

AppleがiOS搭載スマートフォンの新モデル「iPhone 14」を発表。新たに衛星通信を活用した緊急通報機能を搭載する。価格は11万9800円から。サイズの大きい「iPhone 14 Plus」も発売するが、「13」まで提供していた「mini」は販売しない。 衛星と直接通信できるスマホ登場 ファーウェイが「Mate 50」発表

衛星と直接通信できるスマホ登場 ファーウェイが「Mate 50」発表

中国ファーウェイは、新型スマートフォン「Mate 50/50 Pro」を発表した。Mate 50には、衛星と直接通信できる機能が搭載されており、衛星を介してメッセージと位置情報を送信することができるという。 「iPhone 14」の衛星通信、米Globalstarが提供

「iPhone 14」の衛星通信、米Globalstarが提供

米Appleが発表したiPhone 14シリーズには、衛星経由の緊急SOS機能が搭載されている。11月から米国とカナダで提供開始する同機能は、iPhoneのアクティベーション後、2年間無料で利用できるという。 Starlinkの衛星でT-Mobileのスマホが全米どこでも利用可能に SpaceXとの提携で

Starlinkの衛星でT-Mobileのスマホが全米どこでも利用可能に SpaceXとの提携で

SpaceXとT-Mobileが「Coverage Above and Beyond」という提携を発表した。次世代Starlink衛星でT-Mobileのスマートフォンを全米で使えるようにする。ユーザーは周辺機器を追加したりせずにサービスを利用できるようになる見込みだ。 「iPhone 14」の衛星通信について「有望な会話をした」とSpaceXのマスクCEO

「iPhone 14」の衛星通信について「有望な会話をした」とSpaceXのマスクCEO

て有望な会話を交わした」とツイートした。AppleがiPhone 14の新機能として発表した衛星通信による緊急SOSに関することとみられる。Appleはこの機能でGlobalstarと提携している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR