量子ドットで自発光の「ナノLEDディスプレイ」実用化へ一歩 シャープと東大、RGB画素の形成に成功

シャープと東京大学は12月12日、量子ドットでRGBの画素を形成し、電力により発光させることに成功したと発表した。液晶や有機ELに代わる次世代の自発光ディスプレイといわれる「ナノLEDディスプレイ」の早期実用化に寄与するという。

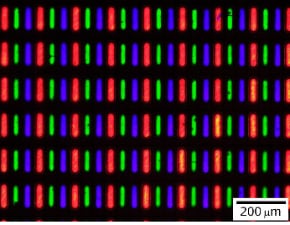

一般的な量子ドット材料にはカドミウムが含まれているが、研究グループはカドミウムを含まない量子ドットを用い、集積回路などの製造で一般的に使われるフォトリソグラフィ方式によりRGB(Red、Green、Blue)画素をパターニングした(基板上に画素を形成・配列)。さらに電力を注入して発光させることに成功したという。

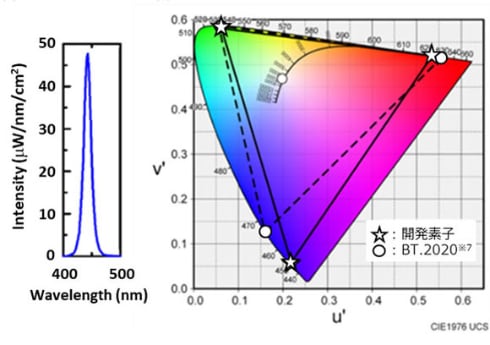

シャープは「環境負荷が小さく、高輝度・高コントラストで広い色域を兼ね備えた、新たな自発光型のディスプレイの実現が可能となる」と話す。ただし実用化の時期については「未定」としている。

量子ドットは直径10nm以下の半導体粒子で、粒子サイズの調整により発光する波長を制御できるのが特徴。現在はこれを応用したバックライトで色再現性を向上させた液晶テレビが市販されているが、一方で電流を注入して量子ドットの素子自体を発光させるナノLEDディスプレイの研究も進んでいる。

シャープは2019年からNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプログラムの一環として東京大学の荒川泰彦特任教授/名誉教授および立間徹教授らとの共同研究を通じて開発に取り組んできた。シャープは実用化の時期を明言しなかったが、同プログラムの目標は「2030年の日本における省エネ効果量として11.3万kL(原油換算)を目指す」となっている。

シャープと東大は12月16日に福岡国際会議場で開催される「第29回ディスプレイ国際ワークショップ」(IDW’22)で詳細を発表する予定だ。

関連記事

リモコン操作で曲げられる有機ELテレビ、実売44万円 LGが23年1月に発売

リモコン操作で曲げられる有機ELテレビ、実売44万円 LGが23年1月に発売

LGエレクトロニクス・ジャパンは、画面が平面から湾曲に可変する42V型有機ELテレビ「LG OLED Flex」を23年1月に発売する。実売価格は44万円前後になる見通し。 石こうボードの壁にも掛けられる大画面テレビ、パナソニックが発売 厚さ3.5センチ

石こうボードの壁にも掛けられる大画面テレビ、パナソニックが発売 厚さ3.5センチ

パナソニックは6日、壁掛けを前提とした55V型の4K有機ELテレビ「ウォールフィットテレビ」を発表した。33万円前後から。 発売前の「PS VR2」を体験した 「Meta Quest 2」の牙城を崩せるか?

発売前の「PS VR2」を体験した 「Meta Quest 2」の牙城を崩せるか?

2023年初頭に発売予定のPS VR2を試遊。VRヘッドセットを巡る流れが変わる中で、どんな立ち位置のハードウェアになり得るのか。記者が遊びながら考えてみる。 富士フイルム「X-T5」はスチル撮影に軸足を置いたハイエンド機

富士フイルム「X-T5」はスチル撮影に軸足を置いたハイエンド機

「X-T5」は予想以上にX-Tだった。動画寄りの「X-H2S」「X-H2」に対し、静止画に軸足を置いたカメラとして設計され、操作系もそっち寄り。写真メインの人にはありがたいのだ。 巨人に喰われる恐怖をVRで 「進撃の巨人VR:Unbreakable」23年夏発売

巨人に喰われる恐怖をVRで 「進撃の巨人VR:Unbreakable」23年夏発売

VRコンテンツの企画開発を手掛けるUNIVRSは8日、漫画「進撃の巨人」を題材としたVR専用アクションゲーム「進撃の巨人VR:Unbreakable」を発表した。2023年夏発売。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR