ライブ配信のコストを下げるクラウドIPスイッチャー、パナソニック「KAIROS」が示した存在感:小寺信良の「プロフェッショナル×DX」(1/2 ページ)

コロナ禍以降、映像制作や放送分野でのリモートプロダクションが注目を集めているところだが、一番大掛かりになるのが、ライブの映像中継業務だ。制作とは違い、一度に動く人間の数が多いため、最もリモートプロダクションに注力しなければならない分野でもある。

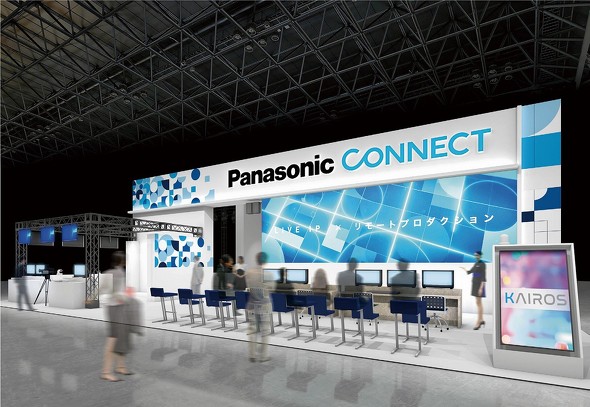

この分野で先行事例を積み上げているのが、パナソニック コネクトの「KAIROS」である。Inter BEE 2022では、クラウド上で動くIPスイッチャーとしてその存在感を示した。

パナソニック コネクトとは聞き慣れない社名かと思うが、パナソニックは2022年4月に持株会社制へ移行し、以前「コネクティッドソリューションズ社」と呼ばれていた部門がパナソニック コネクト株式会社となった。プロ映像・音響機器部門もこの傘下となる。

筆者の知る範囲では、同社が2020年より販売を開始した「KAIROS」が、今のところIPスイッチャーでは最も大規模な合成が可能なシステムだろうと思っている。パナソニックがなぜIPで先行できたのか。それには理由がある。

IPを全サポートするという戦略

IP伝送の歴史的背景についてはすでに先のエントリーでも述べたところだが、IP伝送では2015年頃から、GrassValleyが推進する国際規格の「SMPTE ST2022」、ソニーの「NMI」、Evertzの「ASPEN」、Newtekの「NDI」と複数のフォーマットが乱立状態にあった。当時パナソニックはSMPTE ST2022を推進する立場ではあったが、おそらく今後どれか1つには収束しないと踏んで、全フォーマットをサポートするという方向に舵を切った。

同年末には、複数の方式が共存できるよう調整する組織としてAIMS(Alliance for IP Media Solutions)が立ち上がり、パナソニックが幹事会社となった。平行して国際規格に昇格したBlackMagic Designの12G-SDIもサポートした大型スイッチャー「AV-HS8300」を開発した。

こうした「全部入り」という方向性は、非常にIP的である。従来のSDI接続は、ケーブルによって1対1で接続する。このため出力と入力、双方のフォーマットを合わせるというのが基本である。

一方IPでは、ルーティングによってどんなフォーマットでもやってくる可能性があり、受け側はどのフォーマットにも対応していないと、「なぜか絵が出ない」みたいなトラブルにつながる。パナソニックは、IP伝送の覇権争いには参加せず、スイッチャーという「受け側」を作る事に集中した。

初期のIPスイッチャーは、既存のハードウェアでIPも受けられるように基盤で拡張するものが主流だったが、2020年に登場したKAIROSは、ソフトウェアスイッチャーである。本体の「KAIROS Core」は1Uのオンプレミス・サーバだ。

映像は、レイヤー方式で何層にも積み重ねる事ができる。やってることはGPUによるリアルタイムレンダリングなので、GPUパワーが許す限り、映像を組み合わせることができるのが特徴だ。

映像の合成やコントロールは、ソフトウェアの「Kairos Creator」で行なう。リアルタイムオペレーションで必要であれば、別途ハードウェアのコントロールパネルも接続できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR