iPad最小・最軽量の新型「iPad mini」レビュー AI対応モデルで最安「7万9800円から」の魅力と限界(2/3 ページ)

チップ以外は基本的に第6世代と同様

認証方式はiPad ProなどのFace IDとは異なり、iPad Airなどと同じ電源ボタンを利用したTouch ID。かならずしも正面に顔を向けて使うわけではないiPadの場合、Touch IDの方が使いやすいと思う。

スピーカーは2スピーカー。つまり、縦置きにしている時にはステレオにならない。先の話と矛盾するようだが、動画を楽しんだりする時は、横置きにすることが多いということなのだろう。

ディスプレイは、iPad Airと同じグレード、つまり500ニトの明るさと、P3色域を持つLiquid Retinaディスプレイが採用されている。テクノロジーが違っても、Apple製品はきっちりと全てのラインアップで色味が統一されているところが助かる。

前モデルのiPad mini(第6世代)では、縦持ちにした時にスクロールさせると画面がひずんでいるように見える「ゼリースクロール」などと呼ばれている現象が起きていたが、筆者の見た限りではその症状は改善されているように思える。

ディスプレイのハードウェア自体は変わっておらず、従来のモデルで問題だったディスプレイドライバーを改善したとのこと。一部ネットでは「まだ完全には直ってない」との声もあるようだが、筆者は「これなら気にならないんじゃない?」と思えた。

第6世代で使えたApple Pencilは非対応に

対応するApple Pencilは、Apple Pencil ProとApple Pencil(USB-C)となった。

前モデルでサポートしていたApple Pencil(第2世代)は使えないので注意が必要だ。代わりに、Apple Pencil Proを使えば、スクイーズなどの新機能が使えるようになった。新機能が使えるのはうれしいが、iPad mini(第6世代)から買い替える人にとってはコスト増につながってしまう。

Apple Pencil(USB-C)もiPad miniの側面にくっつくものの、Apple Pencil Proのように充電はされない。充電やペアリングにはUSB-Cケーブルが必要だ。感圧機能が省略されているので、メモを取ったりするのにはいいものの、絵を描くならApple Pencil Proを用意したい。

十分な性能を持つA17 Pro

一時期、iPad miniはiPad Airと同じチップセットを積むという時期があったが、現行iPad Airは「M2」を積んでいる。さすがに「miniにM2はやり過ぎ」ということになったのか、コスト的に見合わなかったのか、A17 Proが搭載された。

A17 ProはiPhone 15 Proに搭載された3nmプロセスルールで作られたチップで、Apple Intelligenceに対応すると発表されている。iPad miniもサポートしたことで、現行モデルでApple Intelligenceに対応していないのはiPad(第10世代)とiPhone SEだけ(一応、iPhone 15/14もラインアップに載ってはいるが)となった。

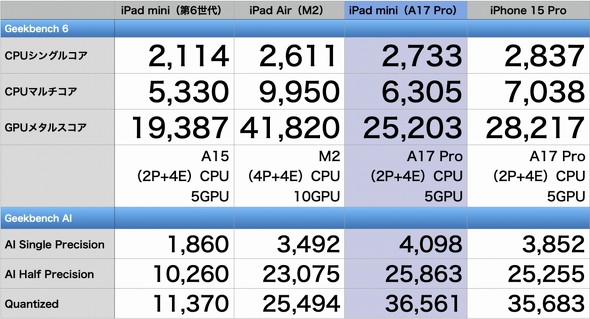

Geekbench 6と、Geekbench AIでベンチマークを取ってみた。

左からiPad mini(第6世代)、iPad Air(M2)、iPad mini(A17 Pro)。参考までにiPad mini(A17 Pro)と同じチップセットを積むiPhone 15 Proも計測してみた。

左からiPad mini(第6世代)、iPad Air(M2)、iPad mini(A17 Pro)。参考までにiPad mini(A17 Pro)と同じチップセットを積むiPhone 15 Proも計測してみた。A15 Bionicチップを搭載していたiPad mini(第6世代)と比べると、CPU/GPU性能は18〜30%の向上がみてとれる。Geekbench AIの結果では、NPU性能が飛躍的に向上しており、Apple Intelligence採用を意識した世代か、そうでないかの違いであるように思える。

注目すべきは、iPad Air(M2)との比較で、コア数も違うので、CPU/GPU性能では水をあけられているが、Geekbench AIで計測すると、M2を積んだiPad Airより、A17 Proを積んだiPad miniの方が高いNPUスコアを示している。つまり、どこを強化したかったのかがよく分かるチップ選定になっている。

念のため、iPhone 15 Proとも比較したが、こちらは予想通り、iPad mini(A17 Pro)とほぼ同等という結果が出た。

購入する側としては、最新のA18かA18 Proを積んで欲しかったところだが、2023年モデルのチップセットを使ってコストダウンすることで、7万8800円からに抑えたと思うと、致し方のないところか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR